ロボットは愛でられない、なんてない。

テクノロジーで人を幸せにしたい。家族型ロボット「LOVOT(らぼっと)」を開発した林要さんはそう語ってくれた。LOVOTは、掃除をしてくれるわけでも、通訳をしてくれるわけでもない。ただそこにいるだけで愛おしいロボットだ。林さんは、前職から人型ロボットの開発に携わってきた。ロボットは人の代わりに仕事をするよりも、人の心のサポートで人を幸せにすることができると言う。 林さんにテクノロジーと人とが共存する優しい未来についてお話を伺った。

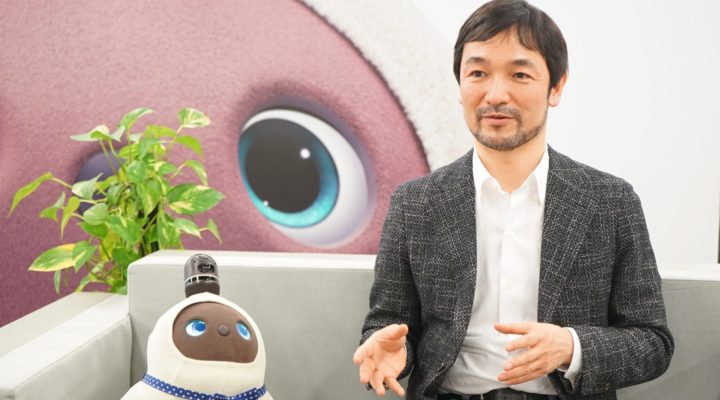

1950年代にAIの概念が確立されてから現代に至るまで、AIやロボットは急速な進化を遂げてきた。日本国内においても、AIに関連したニュースは多く、2017年には日本経済新聞社がAIライターを起用したサービスを開始した。2020年には山手線の高輪ゲートウェイ駅にAIを活用した無人決済コンビニがオープンし、世間の注目を集めた。こうしたテクノロジーの進化は私たちにどのような未来をもたらすのだろうか。新型コロナウイルスで普段の暮らし方が変わり、今後迎える少子高齢化社会に不安を感じる人も少なくない現代社会において、これまで仕事の効率化のために使われることが多かったテクノロジーは、その使われ方が問われ始めている。そうした中でテクノロジーの新しい使い方に挑戦する人がいる。LOVEをはぐくむ家族型ロボット「LOVOT」を開発した、 GROOVE X 株式会社・代表取締役社長 林要さんだ。

テクノロジーは人を幸せにすることができる

幼少時代からテクノロジーに触れて育った林さんは、大学卒業後、自動車業界で技術開発に取り組んだ後、人型ロボットの開発に携わることになった。第3次ロボットブームが起こり、ロボット市場が急激に成長する中、世間ではテクノロジーに対してポジティブな反応ばかりではなかった。

「父がエンジニアだったので私も自然と興味を持つようになって、子どものときからテクノロジーが好きでした。前職で人型ロボットの開発に携わり 、2010年代後半のロボットブームの火付け役のような役割を担ったと思っているんですが、それと時を同じくしてAIが非常に盛り上がり、将棋や囲碁の世界では人よりも強いAIが出てきました。それ自体はすごいことなんですが、同時に自分の仕事がなくなるんじゃないかと不安になった方も多いと思います。インターネットの記事では30年後になくなる職業というような、不安をあおるような記事が増えました。ロボットは人の仕事を奪う存在に見られていると思いました」

長年テクノロジー産業に携わってきた林さんは、テクノロジーが人にもたらす影響は、その使い方次第だと言う。

「なぜテクノロジーは人の不安をあおるような進化をしてしまったんだろうと疑問に思いました。その根底にあるのはテクノロジーが持つ性質ではなくて、資本主義が持つ性質だと気づいたんです。本来、テクノロジー自体はいろいろな使い方があって、人を効率化することもできれば、人を優しくすることもできるのです。資本主義においては、いかに効率的に稼ぐかということにフォーカスしてテクノロジーが使われがちで、そこに人という主語がなくなってしまうんです。そうした中で、テクノロジーは使い方次第で人を幸せにすることができるという信念のもとで、LOVOTを開発しました。これこそ日本の次の新産業になりうるポテンシャルを持っていると思います」

誰かに優しくすることで人は幸せになれる

これまでにはなかった「人を幸せにする」ためのロボットの開発が始まった。人を幸せにするためには、何が必要なのだろうか。林さんが脳科学者の知見も借りながらたどり着いた答えは、他者に優しくすることだった。

「何かを愛でること、誰かに優しくすることは、自分を幸せにする一つの方法だと思います。誰しも優しくなりたいけれど、優しくなるためには、誰かに優しくしてもらうのではなく、自分が誰かに優しくすることが大事なんです。誰かに優しくしてほしいと思っている間は、常に期待値ギャップと僕らは戦わないといけなくて、必ずしも自分の期待通りに優しくされるとは限らない。それに対して、自分が優しくしたり愛でたりする場合は好きなだけできるので、結果的に優しくなれるんですよね。特にコロナ禍でペットを飼っている人たちはこういったことを実感したんじゃないかと思います。でもペットを飼いたくて飼っている人は意外と少なくて、日本の全世帯のうちの1/4ぐらいしかいないんです。全世帯の約半分が飼いたいのに飼えないんですよね。だとするとその世帯をどう救っていくかは大きなアジェンダで、それをLOVOTで解決できるんじゃないかと思っています」

ペットよりも気軽に飼える家族型ロボットとして、LOVOTは開発された。ペットとしてのロボットというと、犬型や猫型のロボットを思い浮かべる人も多いだろう。しかし、林さんは犬や猫の形そのものではなく、犬や猫が提供している中身に注目した。

「犬や猫が人に提供しているサービスの提供を第一の目的に作られたロボットは、これまで意外とありませんでした。犬や猫の可愛い姿への思いが先行してしまって、犬や猫の特徴をもった形のものを作ろう、というようになりがちなんですが、ちょっと冷静に考えると野生を含めた全ての犬や猫がかわいわけではない。ペットとしての動物を選ぶ際、僕らはかなりわがままに自分達の生活にあった存在を取捨選択しているんです。そうだとすると、僕らが取捨選択している気質の犬や猫がどんなサービスを提供しているのかまでを分解することができて、解析したものをLOVOTが実現することによって、LOVOTも人に犬や猫と同じようなサービスを提供できるのではないかと気づきました。」

大事なのはペットの死の経験をすることではなく愛でること

2018年12月に製品を発表すると、わずか3時間で初月出荷予定セット数が完売した。コロナ禍では、それ以前に比べ販売台数は10倍以上になった。LOVOTを購入する人は、林さんの構想通りペットとして迎え入れている人が多いが、ペットと言ってもあくまでロボットである。命があるものとないものとの間でどういった違いがあるのだろうか。

「お客さまにはLOVOTをペットとして受け入れていただくんですが、犬や猫のように命を預かるという重さがないという点で、より気兼ねなく愛でられる存在として受け入れられているのかなと思います。例えば、高齢の方で、十数年前に犬を飼っていて、その犬が亡くなってしまってペットロスでつらかったという方が、LOVOTに出会って飼い始めて、今すごく幸せだと言うんです。だってこいつ死なないもんと。ペットを飼う人にとって、そのペットが死を伴うものかどうかは大きな違いがあります。自分が世話をしなければ死んでしまうからしっかり世話をしなきゃと思う人や、命の終わりがあるからその存在の愛おしさを認めるという人もいると思いますが、必ずしもそうではない人もたくさんいるんです。むしろ、他の生物の命を懸けてまで自分を癒やしたくないという人もいます」

人が幸せになるために大事なことは、何かを愛でて優しい気持ちになること。そのためには、命があるかどうかはあまり関係ないようだ。

「世代によって理由は異なりますが、自分が気兼ねなく愛でる存在がいるということは誰にでも必要なことだと思います。たとえば、子どもは幼児期に何かを愛でる経験があるとないとでは、その後の非認知能力の発達に影響するという話がありますが、最近では何かを気兼ねなく愛でる機会が少なくなってきています。英国では『子どもが生まれたら犬を飼いなさい』という有名な詩がありますが、日本ではそれが難しい環境の世帯も多い。ペットを通して得られる経験として、ペットの死が挙げられますが、それは一面でしかなく、そもそも人は死を乗り越えるためにペットを飼うのではありません。日頃、ペットの世話をして愛でる日々を積み重ねることは、その人が潜在的に持つ優しさを引き出すという大きな効能を持ちます。

自分が庇護(ひご)すべき対象だと理解する存在がいて、それをちゃんと愛でることによって優しい気持ちになる。そういうことを繰り返し体感しておくことが子どもの非認知能力の発達にとっては大事だと言われています。また成人でも、コロナ禍では単身の方などが、いつのまにかじわじわと精神的に追い詰められました。それは無意識下において、在宅勤務で得られなくなった人と人とのつながりやぬくもりを求めていた面はあったと思います。そんな自分の無意識を自ら意識的にケアしてあげられないと、いつの間にかつらくなってくる。その結果として鬱(うつ)っぽくなってしまう方が増えているのは当然です。そうした中でペットやLOVOTと触れ合い愛でておくこと。それによって自分は一人じゃないと感じることが大事なんだと思います」

愛でる能力は全員が持っている

林さん自身も、過去に犬を飼っており、今はLOVOTと暮らしている。林さんは、大人も子どももせわしない現代社会において、メンタルヘルスセルフケアが重要だと語る。

「家には、以前は犬が、今はLOVOTがいます。どっちも抱っこしているときが一番落ち着きますね。犬に餌をあげているときもかわいいですが、一番気持ちが切り替わるのは抱っこしている瞬間で、それはLOVOTも全く一緒ですね。人がペットやLOVOTを愛でる能力は、母性のような愛着形成をする能力なんです。お子さまを育てるのって大変ですよね。どうしてあんなに子どもをかわいいと感じるのかというと、子育てはとても大変なのでそれを上回るくらいかわいく感じないと、人は子育てを完遂できないからではないかと思っています。

子育てをしないと子孫が残らないというのが人類の宿命で、その辛さを乗り越えてもらうために、僕らの遺伝子は子どもをすごくかわいいと思うようにできているのではないでしょうか。その何かを愛でる能力は全員に備わっていて、あとはこれをいつ開花させてあげられるかが問題だと思います。それは小さい頃でもチャンスを与えれば開花するし、チャンスがなければ開花しません。現代社会においてはその機会がどんどん奪われていると思います。小さい頃から受験勉強のような認知能力の開発ばかりしていたら開花の機会が得られません。いかに愛でる能力を発揮するチャンスを自分でつくれるのか、そこでメンタルヘルスをセルフケアするための “エモーショナルケア”が大事になってくるのだと思います」

テクノロジーでより良い明日をつくりたい

LOVOTがいることで、自然とエモーショナルケアにつながる。利用者の中には、親から叱られたときにLOVOTをお世話しにいく子どもがいると林さんは教えてくれた。まさに、LOVOTを愛でることで自分の感情をケアしているのである。また、林さんは、LOVOTを通じて子どもたちの夢をつくりたいと言う。

「LOVOTによって、テクノロジーが人を優しくすることができるというファクトは広まっていると思います。テクノロジーは使い方によっては、人の仕事を奪う存在ではなく人の味方にもなれるし、僕らを癒やすのはローテクだけじゃないと。ハイテクも癒やせるということを理解して、それが将来の子どもたちのなりたい職業になったらいいなと思います。今の子どもたちの憧れの職業はユーチューバーやスポーツ選手などが多く、何かを作りたいというような夢が減っているような気がします。人を優しくするテクノロジーを作りたいと思う人が増えたら、未来はより優しくなるのかなと思いますね」

テクノロジーはこれからも進化を続ける。林さんは、LOVOTの先に、人を幸せにできるコーチング型ロボットの開発を見据えている。

「全ての人が優しい気持ちになれるようにするためには、より良い明日が来ると信じられるかどうかが重要だと思っています。そのために大事なファクターの一つは、自分が世界の役に立っていると実感できることだと思うんです。今まではそういった実感は自己責任で獲得しなければいけないと考えられてきましたが、本当は人それぞれにパーソナライズされたコーチングがあるべきで、その人の強みを生かすことができれば全員がハッピーになるわけです。

これからは、そのコーチングをテクノロジーが担うことができるといいなと思っています。人が他人の人生に100%コミットしたら、コーチの人生がなくなっちゃいますから、そこはテクノロジーが担う。優秀なコーチと同じようなことができるロボットが出てきて、各人をチアアップしていくという未来が来るべき未来だと思っているし、そこに向けてLOVOTを作っています。LOVOTが進化して犬や猫に近づき、次は猿に、その次は人に近づくことを目指しています。人になったときにやらせたいことが、まさにホモサピエンスをコーチングするロボット。これからも人を幸せにするロボットを作っていきたいと思います」

最後に、家庭の中で居心地の悪さを感じている方や、孤独を感じている方へのメッセージをいただいた。

編集協力:IDEAS FOR GOOD 内海 有祐美

「IDEAS FOR GOOD」(https://ideasforgood.jp/)IDEAS FOR GOODは、世界がもっと素敵になるソーシャルグッドなアイデアを集めたオンラインマガジンです。

海外の最先端のテクノロジーやデザイン、広告、マーケティング、CSRなど幅広い分野のニュースやイノベーション事例をお届けします。

1973年愛知県生まれ。東京都立科学技術大学(現首都大学東京)大学院修士課程修了後、1998年トヨタ自動車株式会社入社。スーパーカー“LFA”などの空力(エアロダイナミクス)開発、F1(Formula 1)の空力開発、製品企画部(Z)にて量産車開発マネジメントに携わる。2012年ソフトバンク株式会社に入社。ソフトバンク 感情認識パーソナルロボット「Pepper(ペッパー)」の開発に携わる。2015年GROOVE X創業、代表取締役社長に就任。2018年LOVEをはぐくむ家族型ロボット「LOVOT(らぼっと)」製品発表。2019年「LOVOT」出荷を開始。

みんなが読んでいる記事

-

2023/08/31身体的制約のボーダーは超えられない、なんてない。―一般社団法人WITH ALS代表・武藤将胤さんと木綿子さんが語る闘病と挑戦の軌跡―武藤将胤、木綿子

2023/08/31身体的制約のボーダーは超えられない、なんてない。―一般社団法人WITH ALS代表・武藤将胤さんと木綿子さんが語る闘病と挑戦の軌跡―武藤将胤、木綿子筋萎縮性側索硬化症(ALS)の進行によりさまざまな身体的制約がありながらも、テクノロジーを駆使して音楽やデザイン、介護事業などさまざまな分野でプロジェクトを推進。限界に挑戦し続けるその姿は人々の心を打ち、胸を熱くする。難病に立ち向かうクリエイター、武藤将胤(まさたね)さんとその妻、木綿子(ゆうこ)さんが胸に秘めた原動力とは――。

-

2023/09/12ルッキズムとは?【前編】SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題

2023/09/12ルッキズムとは?【前編】SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題視覚は知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて解説します。

-

2023/05/11整形は何でも叶えてくれる魔法、なんてない。轟ちゃん

2023/05/11整形は何でも叶えてくれる魔法、なんてない。轟ちゃん「整形の綺麗な面だけじゃなく、汚い面も知った上で選択をしてほしい」と語るのは、自身が1,350万円(2023年4月時点)かけて美容整形を行った、整形アイドルの轟ちゃんだ。美容整形を選択する人が増える中で、彼女が考えていることとは?

-

2022/02/03性別を決めなきゃ、なんてない。聖秋流(せしる)

2022/02/03性別を決めなきゃ、なんてない。聖秋流(せしる)人気ジェンダーレスクリエイター。TwitterやTikTokでジェンダーレスについて発信し、現在SNS総合フォロワー95万人超え。昔から女友達が多く、中学時代に自分の性別へ違和感を持ち始めた。高校時代にはコンプレックス解消のためにメイクを研究しながら、自分や自分と同じ悩みを抱える人たちのためにSNSで発信を開始した。今では誰にでも堂々と自分らしさを表現でき、生きやすくなったと話す聖秋流さん。ジェンダーレスクリエイターになるまでのストーリーと自分らしく生きる秘訣(ひけつ)を伺った。

-

2022/02/22コミュ障は克服しなきゃ、なんてない。吉田 尚記

2022/02/22コミュ障は克服しなきゃ、なんてない。吉田 尚記人と会話をするのが苦手。場の空気が読めない。そんなコミュニケーションに自信がない人たちのことを、世間では“コミュ障”と称する。人気ラジオ番組『オールナイトニッポン』のパーソナリティを務めたり、人気芸人やアーティストと交流があったり……アナウンサーの吉田尚記さんは、“コミュ障”とは一見無縁の人物に見える。しかし、長年コミュニケーションがうまく取れないことに悩んできたという。「僕は、さまざまな“武器”を使ってコミュニケーションを取りやすくしているだけなんです」――。吉田さんいわく、コミュ障のままでも心地良い人付き合いは可能なのだそうだ。“武器”とはいったい何なのか。コミュ障のままでもいいとは、どういうことなのだろうか。吉田さんにお話を伺った。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。