組織に属してないと社会への発信力は持てない、なんてない。

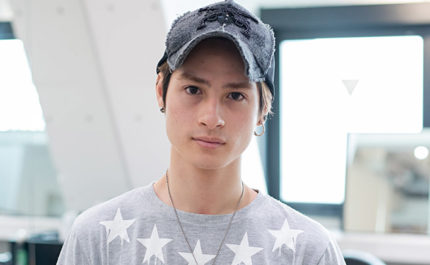

NHKアナウンサーという肩書を捨て、フリージャーナリストに転向。テレビ・ラジオ・雑誌などで精力的に活動しながら、市民投稿型のニュースサイト「8bitNews」を運営し、2020年には国内外の様々な社会課題の現場で深まる「分断」を浮き彫りとする監督作品の映画「わたしは分断を許さない」が公開された堀潤さん。大手組織を抜け出しても多くの人に情報を届けることは可能なのか? また個人発信の情報がマスコミよりも強いと評価する理由とは――。

(2021年2月25日加筆修正)

インターネットによる通信インフラの発達やSNSの浸透により、マスコミ以外の一般人でも気軽に情報を発信できる時代になった。さまざまなネットメディアが乱立する中で、注目を集めているのが市民投稿型のニュースサイト「8bitNews」だ。多くのサイトが専門家の意見で構成されているにもかかわらず、なぜ個人の発信にこだわるのか? 元NHKアナウンサーであり、フリージャーナリストとして活躍しながら同サイトを運営する堀潤さんに個人の情報発信力が持つ可能性とこれまでの経緯について伺った。

“終わってる”世の中が少しでもいい方向に行くのを信じたいし、自分もそれを見たい

生まれは1977年。いわゆるロスジェネ世代といわれる堀さんが多感な時期を過ごした90年代はバブル崩壊を皮切りに、リストラや自殺率の増加、テロ、短命政権、未成年による犯罪、大規模な地震災害の発生など、社会的にも混迷が続いた時期。その影響もあり「早くノストラダムスの予言が当たればいいのに」というような刹那的な考えで生きていた、と語る。

「当時を振り返っても最悪なことしか起こってなかったですね。『本当に終わってるな、この世の中……』と思いながら育ってきたので、その考えが今も根底にある。だから世に対しての期待値がものすごく低いんです」

その後、予言は外れたものの救いがないわけではなかった。大学在学中に語学留学で訪れたドイツで孤立したときに、手を差し伸べてくれる人たちに出会えたからだ。

「同じクラスだった40代のアメリカ人の女性はいつも『大丈夫よ、潤!』と励ましてくれたんです。公園で仲良くなったロシア出身のおばあちゃんとは、お互い片言のドイツ語で何気ない会話を交わし合える仲に。言葉や文化が違う異国でもいろんな人が支えてくれるというのを実感して、まぁ世の中捨てたもんじゃないなと思いましたね」

それを機に少しずつ「社会に出るなら誰かの役に立ちたい。終わってるこの世の中を“ちょっといいかも”と思ってもらえるようにできたら」と考えるようになっていった。

大学生時代の堀さん。(右奥)

メディアへの不信感を打開するためNHKへ入局したが……

帰国後、大学で専攻のドイツ文学を研究するうちに芽生えたのがメディアへの不信感だ。

「僕が世の中終わってしまえばいいと感じるのはメディアの責任も強いと思ったんですね。報道被害を生み出したり偏った報道をしたり。だったら放送局で一番大きなNHKに入って自分で変えてやろうと思ったんです」

どうせ受からない。ダメだったら世界を旅しながらフリーの記者になろう、と思っていたという堀さん。だが、1万人近い応募者が集った狭き門を見事に突破。2001年に晴れて入局を果たしたが「NHKに入れば何でもできる」というもくろみ通りにはいかなかった。

「組織で個人が物を言うと連帯責任になるんです。だから言えなくなる。自分はよくても上司や部署が罰せられ、ひいては会社のブランドイメージを下げることにつながるので」

巨大組織のタテ社会の中では言論の自由も形無しだ。しかし壁はそれだけではなかった。

「企画を出しても現実はスタンプラリーですよ。いろんな人の許可を得るための時間ばかりかかって、結局見送られてモヤモヤだけが残る。取材を求めている方々はみんな『一刻も早く伝えて!!』という状況なのに」

せっかく取材させてもらったインタビューがお蔵入りになることも多かったという。

「理由はさまざまですが組織の手続き上の問題や、保身や権力争いなどの俗人的な問題で情報が出せないというのは、言論活動の本来のあり方ではないはずなのに。何より取材相手に対する申し訳ないという気持ちが大きかったです」

募るジレンマが爆発したのは東日本大震災と原発事故のときだった。

「情報を出せる出せないなど、いろいろな事情を推し量りつつ、判断しなければならない中、ある現場での先輩との会話を思い出したんです。『先輩、出せなかったあの映像、全部YouTubeで上げちゃいましょう(笑)』。そこでピンときて、これでいいやと。でも職員だと勝手に上げられないから、だったらNHKを辞めればいいじゃんって」

そして2013年、NHKを退局。辞表を出して局を出た瞬間「やった、自由だ!」と笑みがこぼれた。

NHKを退職してからは海外の取材も自由に行えるように。子供たちとの写真は中東パレスチナ・ガザの取材。

2018年9月に起きた北海道胆振東部地震の取材では日高町を訪ねた。

個人が持つ情報発信力が世の中を変える

NHKを辞めたことに不安はなかったかと尋ねると、「逆に楽になりました。今は何のストレスもないです」と屈託のない笑顔を見せる。フリーランスになって約5年。遠方からでも「取材に来てよ」と声がかかれば飛んでいくフットワークの軽さはもちろん、個人としての情報発信力にも目を見張るものがある。

「自分が関わる番組すべてで取材のことを話せますからね。その夜早速ラジオでしゃべって、合間に映像を短く切り出し、翌朝にテレビのレギュラー番組で出す。さらに余裕ができたらそれをネットの記事にして、Yahoo!ニュースで出す。YouTubeにはほぼ全編の動画をアップ。そうするといろんなメディアで拡散されていくんですよ」

現在の発信の拠点は、2012年に堀さんが有志とともに立ち上げた市民投稿型ニュースサイト「8bitNews」。同年6月に首相官邸前での大飯原発再稼働抗議行動の様子をYouTubeと連動させて投稿したことで、現場の当事者が自分の力で事実を報道できることを世界中に発信。再生回数は数日で10万回以上にのぼり、ジャーナリズムのあり方に新しい風を吹かせた。「8bitNews」が取材や撮影方法をトレーニングした原発作業員の内部告発映像は、アメリカやフランスなど海外メディアからの問い合わせも相次いだ。インターネットの発信に国境がないことを確信した。

「いくら気張っても僕ひとりじゃ物事は伝えきれない。僕が思ったニュースの現場だけがすべてじゃありませんからね。感じたことや伝えたいこと、面白いことが個人からどんどん上がってくるようなメディアのあり方が必要だと思ったんです」

メディアの運営だけに限らず、発信できるスキルを持つ人たちを増やしたいという思いもある。発信のサポートやワークショップ「伝える人になろう講座」の運営もその一環だ。

「世の中にアマチュアという人はいなくて、それぞれ専門家だらけなんです。子育て中のお母さんだったら子育て情報のプロ中のプロだし、自動車の営業マンだったら自動車および世界の経済について肌で実感して語れる、というプロです。編集や記事を書くことをなりわいとしていないから、その観点においてはアマチュアかもしれないけど、情報の鮮度でいったら最も確度の高い当事者じゃないですか。だから一緒にやるんです」

「誰もがプロの発信者になれる」と熱く語る堀さんだが、NHK時代の同僚からは「素人にニュースなんてできるわけがない」という声ばかりだったという。なぜそこまで個人に対する期待値が高いのか。

何より僕なんかよりも面白い人たちはいっぱいいますし、僕は取材者なので自分の発信で世の中を変えたいとはまったく思わない。変えるための“いいこと”を探すのが自分の取材スタンスだなって思います。

だから関心があるのは自分とは違うさまざまな視点。同じ現場の取材でも誰も想像しなかった視点から情報を発信する人がいると、面白い話がたくさん出てくるんです。そういう個人の情報発信力を信じて、そこをどう支えていくかというのがメディア人たちの新たな役割なのだろうと思います

1977年生まれ、兵庫県出身。2001年にNHK入局。「ニュースウォッチ9」リポーター、「Bizスポ」キャスターなどを担当。12年、アメリカ・ロサンゼルスのUCLAで客員研究員に。ドキュメンタリー映画『変身 Metamorphosis』を製作。13年にNHKを退局。発信の拠点をNPO法人「8bitNews」に移し、報道活動を続けている。17年、NPOやNGOを取材する専門メディア「GARDEN Journalism」を仲間と設立。著書に『僕らのニュースルーム革命』(幻冬舎)、『SNSで一目置かれる 堀潤の伝える人になろう講座』(朝日新聞出版)など。TOKYO MX「モーニングCROSS」キャスター、J-WAVE「JAM THE WORLD」のニュース・スーパーバイザーも務める。

Twitter :@8bit_HORIJUN

Facebook:https://www.facebook.com/HORIJUN

8bitNews:http://8bitnews.org/

Twitter:@8bitNews_PR

Facebook:https://www.facebook.com/8bitNews

GARDEN Journalism:gardenjournalism.com

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。