言葉や文化の壁を越えて自由に生きることはできない、なんてない。

言語や国境、ジャンルの壁にとらわれない執筆活動で、ニューヨークを拠点にシームレスな活躍をしている佐久間裕美子さん。多くの人が制約に感じる言葉や文化の壁を乗り越え成功をつかんだ背景には、やりたいことや好きなものを追いかける熱い思いと、「見たことがないものを追い求めたい」というあくなき探求心があった。

自由な生き方に憧れる人は多いが、実現に向けて行動を起こせる人は多くない。そのステージが海外、なおかつ世界を股にかけた活動を目指すとなれば言語や文化の違いといった制約が足かせとなり、さらにハードルは高いものとなるだろう。ただ挑戦するにしても緻密な準備や計画が必要とも思われるが、国境の壁を越えて活躍しているライター・佐久間裕美子さんの場合は特に計画して今のライフスタイルに至ったわけではないという。

窮屈な日本を飛び出して

自由を追い求めたかった

東京生まれ、ニューヨーク在住。現在の肩書はライター、または文筆家。中立性というしがらみから離れるためジャーナリストという肩書を捨て、音楽やアート、社会問題など、枠にとらわれない執筆活動をしながら、旅や取材で世界中を飛び回る日々。自宅以外にいくつか拠点を持つものの、ひとつの場所に1カ月以上いることはほとんどないそうだ。

好きな場所を自由に行き来する暮らしについて尋ねると、「家族からは映画『男はつらいよ』シリーズの寅さんみたいと言われてます」と佐久間さんは楽しそうに笑う。近年は仕事で日本を訪れる機会もかなり増えたが、アメリカで仕事を始めた当初はここまで日本に絡む仕事ができるようになるとは予想もしていなかったという。

佐久間さんが自由を求めてアメリカへ渡ったのは日本の大学を卒業し、イェール大学の大学院へ進学した22歳のとき。きっかけとなったのは、大学2年生のときの短期留学ですっかりアメリカに魅せられたことと、当時の日本に居場所がないと感じたことだった。

「当時は超のつく就職氷河期。大学卒業後、型どおりに会社に勤める自分がイメージできなかった。将来の道筋を立てるどころか、採用試験という競争に勝てる気もまったくなくて。この社会の中でどこに向かって生きていけばいいのかわからなかったんですよね。日本の窮屈さにへきえきしていたというのもありました。私が何時に帰ってきたかを近所のおばさんが見ているとか、服装をとやかく言われたりとか……。大きなお世話!と言いたくなるようなことばかりを気にして生きなきゃいけない小さな世界がすごく嫌だったんです」

言葉が完璧じゃないなら

後から追いつけばいい

見知らぬ異国で暮らすとなると言語や文化の違いなどに不安を抱きがちだが、佐久間さんの場合は違った。個人を尊重する自由な空気や“他人の目”というしがらみの薄い環境で覚えたのは、水を得た魚のような解放感。見たことのない世界やカルチャーを楽しんだり新しいことを学ぶのに夢中で、不安を感じる暇などなかったという。

「洋画や洋楽とともに育ったので、英語はできるつもりでしたが、行ってみると、それなりに大変だった。でも話そうという気持ちがあれば完璧でなくても受け止めてもらえる。特に私が大学院を卒業したあとに移り住んだニュ―ヨークは移民の街で、英語がネイティブでない人もわんさかいる。だからハンデには感じなくて済んだのかもしれません」

大学院の卒業後は日本の某新聞社のニューヨーク支局へ就職。その後も現地の出版社、通信社などで働いたが、ハンデを感じたことはほとんどなかったという。

「就職したばかりの頃、電話で緊張しすぎて『英語ができる人に代わってください』と言われて悔しい思いをしたことも。けれども、すべてを完璧にこなせなくても、得意なことがあれば、できないことは周りがカバーしてくれる。社会人時代はそうやって自信をつけたのだと思います」

多様な仕事を続けるうちに

世間の動きが見えるようになった

ルーティーンな日常を繰り返す会社員に向いていないことに気づき、独立したのは29歳のとき。さぞ自由な暮らしを満喫していたのでは?と思いきや、30代後半までは生活のために来る仕事は拒まず受ける“何でも屋”状態。口コミやツテで入ってくる仕事には困らなかったが、自分が何の専門分野を目指して進めばいいか見いだせず悶々とした日々を過ごしていたという。

「自分の好きなものは割と明確だったのですが、自分のテーストに自信もなかったし、あくまで個人的な趣味嗜好(しこう)として分けていました。自分の好きなものは、映画、アート、音楽に分散していて、ひとつの道を極める専門家になりたいわけでもなかった。一方で、フリーランスとして生きていくには『佐久間裕美子ならこれ!』という芸風がないと、という焦りもあった。だから、自分の方向性を見つけるまでにとても時間がかかったと思います」

迷いながらも試行錯誤を続けるうちに、自分の得意分野が固まってきた。インタビューの記事が得意になり、有名クリエーターや芸術家のインタビューに起用されるようになった。ニュースの仕事をしていた経験を生かして、世の中の潮流について少しずつ書くようになった。それから2008年のリーマン・ショックを機に、自分の周りで何かを始めた人たちの取材をする機会が増えた。

「大手に圧迫されて個人経営の小さなお店がバタバタとつぶれる時期があって、その後、リーマン・ショックのあおりで大手の店もつぶれる時期があり、その後、自分の周りで友人やご近所さんが小さな商売を始めるケースが増えました。自分も消費者としては、自分のコミュニティを応援するようになった。そういうストーリーを追っていくうちに、アメリカ全土で小さなムーブメントやそれに伴う消費者マインドのシフトが起きていることに気がつきました」

アメリカのムーブメントが

日本での仕事につながっていくように

佐久間さんの身近で起きていた音楽のムーブメントや、ものづくりをしている知人が成功するのを見るうちに、だんだん自分の視点に自信を持てるようになった。 「この企画がやりたい」という提案が通ることが増え、そのうち、本を書きませんか?というオファーが舞い込んだ。

「『ポートランド』や『ブルックリン』といった新しい文化を担う、さまざまな分野の作り手の取材をするうちに、ひとつの線でつながる時代の空気感みたいなものを感じるようになったんですよね。『どうしてこうなって、こういう人たちが登場し、それに対して世の中の人たちがどう反応しているのか?』そういった文化の変革と、リーマン・ショック以降の消費動向を分析し、まとめたものが2014年に出版した著書『ヒップな生活革命』になったんです」

同著に書かれている地域貢献や地産地消、“ぜいたく”から“実質”へのシフト、DIY、配信革命など、リーマン・ショックを機にアメリカで起こったライフスタイルの転換には、東日本大震災以降の日本の暮らしの変化と通じる部分が多い。

「アメリカでは、自分とは関係ないと思っていた国家レベルのマネーゲームの失敗や、また日本では、大規模な災害によって、それぞれ自分の生活の基盤がいきなり崩れていくという経験をしたことで、誰もがこれからの生き方をものすごく考えたと思うんです。だからこそ自分の人生のかじを自分で取れる状況をつくることや、自らが社会を変える力の一部になろうとする力が生まれてきたのかもしれません」

制約に縛られない生き方は

可能になってきている

時代の波による価値観の変化やインターネットをはじめとするテクノロジーの発展などの影響で、さまざまな暮らし方や働き方が増えている。人々の生き方はどのように変わっていくのだろうか? 佐久間さんの見解を伺った。

「アメリカでも日本でも、これからの若い人たちは人生のプライオリティがもっと多様になっていくのではないかと思います。昔は物質的なものがステータスとしてとらえられていましたが、最近では車などの物を所有するより自分なりの表現や経験、生き方の充実といった、目に見えない価値に重きを置く人が増えている。家を持たない生き方をする人だっている。どこの国もビザの発給に保守的になっている今、 長期滞在のビザを取ることが難しくなっている一方、 インターネットのおかげでどこでも仕事をできる人が増えている。ニューヨークでも自分の家をAirbnbなどで短期貸しして、その資金で旅を楽しんでいる人も多いですね。日本はまだ副業禁止の会社が多いため難しい部分もありますが、ノマドワークという手法自体は浸透してきている。課題はいろいろあるにしても、現状の生活からもっと自由に生きるためのツールはもうできているんです」

自分で生き方を考えることが

既成概念を超えるきっかけになる

ツールや環境といった条件以上に大事なのは、行動を起こすかどうかを決める本人の問題だという。だが、アメリカから日本人の生き方を見て思うのは、ルールや「こうあるべき」という価値観に縛られ、行動を起こせない人が多いということだ。

「私たち日本人は子供の頃から校則をはじめとする細かい規則に縛られる環境で育ってきたため、刷り込みで自分に制約を課しやすいんですよね。以前は私もそうでした。だけど日本のルールの外に出てみると、広い世界や多様な考え方がある。アメリカは州によってルールが全然違うし、南米やヨーロッパも場所ごとに異なるカルチャーや空気があるから、ルール自体を疑う癖がつきました。海外に行くことが怖いという方もいると思いますが、その理由の多くは『自分の知らない場所=怖い』という既成概念があるからだと思うんですよね。言葉や価値観の違いはあっても結局は人間同士だし、意外と平気だったりする。新しい発見に夢中になれる人なら、外に出てみると世界の広さに気がつくかもしれない」

佐久間さん自身が刷り込みによる制約から解放され、自由に生きているのも「見たことがないものや、楽しいものを探し続けていきたい」というゆるぎない探求心と行動力によるものだろう。その熱意は勢いを増す一方で、現在は仕事・プライベートでやりたいこと、挑戦したいことのリストは尽きない。できることからリストの項目を1個ずつ消化している状態だという。

最後に読者へ向けて、さまざまな制約から一歩踏み出し、自由に生きるためのアドバイスをいただいた。

撮影/尾藤能暢

取材・文/水嶋レモン

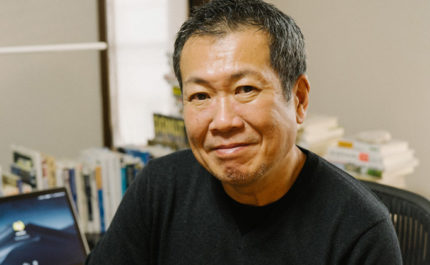

ニューヨーク在住。ライター。

1996年に渡米し、1998年からニューヨーク在住。出版社、通信社などを経て2003年に独立。政治家(アル・ゴア副大統領、ショーペン元スウェーデン首相)、ミュージシャン(坂本龍一、ビースティ・ボーイズ、マーク・ロンソン)、作家(カズオ・イシグロ、ポール・オースター、ゲリー・スナイダー)、デザイナー(川久保玲、トム・フォード、トム・ブラウン)、アーティスト(草間彌生、ジェフ・クーンズ、杉本博司、ライアン・マクギンリー、エリザベス・ペイトン)など、幅広いジャンルにわたり多数の著名人・クリエーターにインタビューしてきた。著書に『真面目にマリファナの話をしよう』(文藝春秋)、『My Little New York Times』(NUMABOOKS)、『ピンヒールははかない』(幻冬舎)、『ヒップな生活革命』(朝日出版社)、翻訳書に『テロリストの息子』(朝日出版社)。慶應義塾大学卒業。イェール大学修士号を取得。

公式サイト http://yumikosakuma.com/

note/明日は明日の風が吹く https://note.mu/yumikosakuma

Twitter https://twitter.com/yumikosakuma

Instagram https://www.instagram.com/yumikosakuma/

NewSphere https://newsphere.jp/author/yumiko-sakuma/

Sakumag https://www.sakumag.com/

みんなが読んでいる記事

-

2021/09/06運動は毎日継続しないと意味がない、なんてない。のがちゃん

2021/09/06運動は毎日継続しないと意味がない、なんてない。のがちゃん人気YouTuber、のがちゃん。2018年にフィットネス系チャンネル「のがちゃんねる」を開設し、現在は登録者数86万人を超えている。もともとはデザイナーとして活動しており、フィットネスやスポーツに縁があったわけではない。そんな彼女の原点は、中学や高校時代のダイエット。食べないダイエットなどに挑戦しては、リバウンドの繰り返し。当時の経験と現在のYouTube活動から見えてきたのは、「継続の大切さ」だ。多くの人が直面する体作りや健康について、のがちゃんの考えを伺った。

-

2022/06/06ジェンダーレスとは?ジェンダーフリーとの違いと社会の動き【前編】

2022/06/06ジェンダーレスとは?ジェンダーフリーとの違いと社会の動き【前編】ジェンダーレスという言葉を耳にしたことがあるかもしれません。この記事では、ジェンダーレスの意味やジェンダーフリーとの違い、ジェンダーレス社会の実現に向けた取り組み、ジェンダーにとらわれず自分らしく生きることの大切さについて紹介します。

-

2022/09/27日常の光をつかむ写真家・石田真澄 【止まった時代を動かす、若き才能 A面】

2022/09/27日常の光をつかむ写真家・石田真澄 【止まった時代を動かす、若き才能 A面】あしたメディア×LIFULL STORIES共同企画第2弾は、写真家・石田真澄さん。大塚製薬・カロリーメイトの『部活メイト』、ソフトバンクの『しばられるな』などの広告写真、そして俳優・夏帆さんの写真集『おとととい』などを手がけてきた写真家だ。

-

2023/01/12“もうおばあさんだから”、なんてない。BACK STREET SAMBERS(三婆ズ)

2023/01/12“もうおばあさんだから”、なんてない。BACK STREET SAMBERS(三婆ズ)BACK STREET SAMBERS、通称「三婆ズ」は、65歳、68歳、72歳の女性3名で構成されるダンスユニットだ。Instagramのフォロワーは10万人超。ダンス動画には、コメントで「キレキレですね」「カッコいい」といった声が集まっている。年齢にとらわれず新たなことを始める原動力について、話を伺った。

-

2023/02/21【前編】空き家問題の現状と課題とは? 活用事例と活用支援・取り組みを解説

2023/02/21【前編】空き家問題の現状と課題とは? 活用事例と活用支援・取り組みを解説少子高齢化により、日本の人口減少は加速しています。その結果、さまざまな問題が引き起こされていますが、その一つが空き家問題です。「家の片付けができていない」「売りたくても売れない」といった理由で空き家を放置している所有者も少なからずいて、相続した家が「負の不動産」となり得る問題もはらんでいます。総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、2018年時点での空き家は全国で約848万9000戸と過去最大となっており、空き家の管理や活用は喫緊の課題と言えるでしょう。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。