他者化(Othering)とは?構造と影響をわかりやすく解説

「他者化(Othering)」とは、自分たちとは異なる存在を「よそ者」として扱い、劣ったもの・脅威と見なす心の線引きです。無意識のうちに生まれるこの線引きは、差別や不平等の温床となり、個人の尊厳や社会の分断を深めていきます。本記事では、他者化の定義・構造から、エイジズムとの関係性や職場やメディアに潜む具体的な事例、そして私たち一人一人ができる防止策まで、わかりやすく解説します。

目次

- ニュースやSNSで見かける他者化(Othering)とは:その定義と構造

- 身近な事例から考える「他者化」:他人事ではない、私たちが加害者になる可能性

- 自分自身の言動を振り返る:「他者化」の加害者にならないために

- 「他者化」と闘う人々:社会を変えるためのアクション

ニュースやSNSで見かける他者化(Othering)とは:その定義と構造

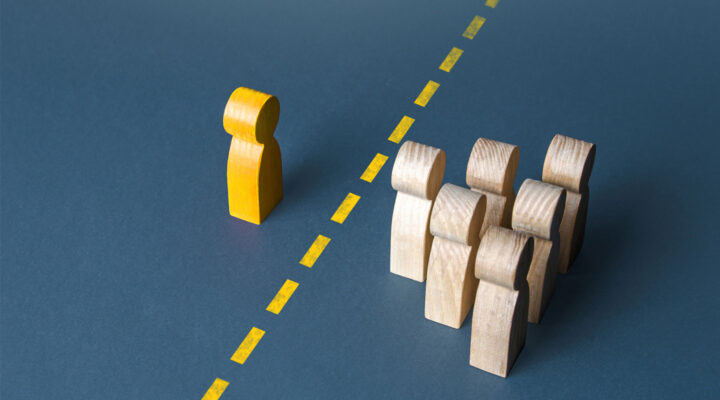

他者化(Othering)とは、ある集団や個人を「私たち」とは異なる「よそ者」として認識し、区別する心理的・社会的なプロセスです。このプロセスは、無意識的な偏見や既成概念に基づいていることが多く、差別や不平等の根本原因となることがあります。

ケンブリッジ辞典やオックスフォード辞典では、他者化(Othering)は下記のように定義されています。[1][2]

- 特定のグループの人々を異質であるか、劣っているように扱うこと

- 自分たちとは違う人々を、重要でない、あるいは理解できないものとして扱うこと

他者化は、単に「違い」を認識するだけでなく、その違いを「私たち」よりも劣ったもの、あるいは脅威とみなす点を心にとどめる必要があります。この「線引き」によって、排除、差別、不平等といった様々な負の影響が生まれてしまうのです。

他者化は、個人間の関係だけでなく、社会全体にも影響を及ぼします。メディアにおける特定の属性を持つ人々のステレオタイプな描写や、政治における排他的な言説は、社会の分断を深め、対立を煽る点も指摘されています。[3]

他者化の構造を理解することは、私たちがより公正で包括的な社会を築くための第一歩となります。まずは、自分自身の言動を振り返り、無意識の偏見に気づくことから始めましょう。

なぜ「他者化」は起こるのか?心理的、社会的背景を分析

他者化は、人間の心理的な傾向と、社会的な構造が複雑に絡み合って発生します。その背景には、以下のような要因が考えられます。[4]

| 要因 | 詳細 |

| 集団心理 | 人間は、自分が所属する集団(内集団)を肯定的に評価し、それ以外の集団(外集団)を否定的に評価する傾向があります。これは、集団の結束を高め、生存を有利にするための本能的な反応と考えられています。 |

| 認知バイアス | 人間は、情報を処理する際に様々な認知バイアス(偏り)を持ちます。例えば、確証バイアス(自分の考えを裏付ける情報ばかりを集める)や、利用可能性ヒューリスティック(利用しやすい情報に基づいて判断する)などが、他者化を助長する可能性があります。 |

| 社会的学習 | 私たちは、家庭、学校、メディアなど、日常的に見聞きすることを通して、社会的な規範や価値観を学習します。その中には、無意識的な偏見やステレオタイプが含まれていることもあり、それが他者化の温床となることがあります。 |

| 権力構造 | 社会における権力構造は、特定の集団を優位に立たせ、他の集団を従属的な立場に置くことがあります。この構造は、他者化を正当化し、強化する役割を果たすことがあります。 |

例えば、年齢に関する他者化は、エイジズム(人種差別や男女差別が皮膚の色や性別によって行われるのと同様に、年齢を理由に、人びとを体系的に類型化し、差別すること)につながります。「高齢者は生産性がない」「新しいことを学ぶのが苦手だ」といった高齢者に対するステレオタイプは、高齢者の社会参加を阻害し、孤立を深める可能性があります。

「他者化」がもたらす深刻な影響:個人と社会への悪影響

他者化は、個人と社会の両方に対して、深刻な悪影響を及ぼします。その影響は多岐にわたり、以下のような例が挙げられます。

| 影響 | 詳細 |

| 個人の尊厳の侵害 | 他者化は、個人の尊厳を侵害し、自己肯定感を低下させる可能性があります。特に、長期にわたって他者化された状態に置かれると、精神的な苦痛や孤立感を深め、うつ病や不安障害などの精神疾患を引き起こすこともあります。 |

| 機会の不平等 | 他者化は、教育、雇用、医療など、様々な機会へのアクセスを制限する可能性があります。例えば、年齢を理由に昇進の機会を奪われたり、適切な医療を受けられなかったりすることは、他者化による不平等の典型的な例です。 |

| 社会の分断 | 他者化は、社会を分断し、対立を煽る可能性があります。特定の集団に対する偏見や差別は、社会全体の結束を弱め、不安定化させる要因となります。 |

| 暴力の正当化 | 極端な場合、他者化は暴力や虐待を正当化する根拠となることがあります。歴史的に見ても、特定の民族や宗教に対する他者化が、大規模な迫害やジェノサイドにつながった事例は数多く存在します。 |

エイジズムの文脈で考えると、高齢者の他者化は、以下のような具体的な影響をもたらす可能性があります。[5]

- 健康への悪影響:年齢を理由に活動を制限されたり、社会的なつながりを失ったりすることで、心身の健康が損なわれる可能性があります。

- 経済的な困窮:雇用機会の減少や年金制度の不備などにより、経済的な困窮に陥るリスクが高まります。

- 社会からの孤立:社会参加の機会が減少し、孤立感を深めることで、孤独死や自殺のリスクが高まります。

他者化は、決して他人事ではありません。私たち一人一人が、他者化の加害者にも被害者にもなりうることを認識し、その影響を理解することが、より公正で持続可能な社会を築くために不可欠です。

身近な事例から考える「他者化」:他人事ではない、私たちが加害者になる可能性

ここでは、職場、メディアという身近な場所で起こる「他者化」の事例を見ていきましょう。

事例1:職場での無意識な「他者化」- 発言権の偏りと排除

職場における「他者化」は、発言権の偏りや排除という形で現れることがあります。例えば、会議で特定の社員(特に女性や性的マイノリティ、障がい者)の発言が無視されたり、意見を聞かれなかったりする場合です。これは、無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)が影響している可能性があります。

また、年齢による「他者化」も深刻です。「もう年だから新しいことは覚えられないだろう」「若い人に任せた方が良い」といった言葉は、高齢者の能力を過小評価し、活躍の機会を奪うことにつながります。これはエイジズム(年齢差別)の一種であり、高齢者の社会参加意欲を阻害する要因にもなり得ます。

| 事例 | 「他者化」の現れ方 | 影響 |

| 会議での発言無視 | 特定の属性の社員の発言が軽視される | 社員のモチベーション低下、組織の多様性喪失 |

| 高齢者への役割制限 | 年齢を理由に新しい仕事や責任を与えない | 高齢者の能力発揮の機会喪失、組織の活性化阻害 |

事例2:メディアにおける「他者化」- ステレオタイプと偏見の助長

メディアは、社会に共有する知識を生産、再生産するという点で重要な役割を持っています。しかし、ステレオタイプな表現や偏った報道は、「他者化」を助長する可能性があります。例えば、特定の民族や宗教の人々を犯罪と結びつけて描いたり、特定のライフスタイルを送る人々を異常であるかのように報道したりするケースです。 [6]

健康に関する情報も、「他者化」の温床となり得ます。例えば、「健康的な食生活を送っている人は意識が高い」「不健康な生活習慣の人は自己管理ができていない」といった決めつけは、個人の状況を無視した一方的な見方であり、「他者化」につながりかねないとも捉えることができます。メディアから受け取る情報は、私たちの偏見を助長する可能性があることを意識して扱うことが大切です。

| 事例 | 「他者化」の現れ方 | 影響 |

| 特定の民族の犯罪報道 | 特定の民族を犯罪と関連付ける報道 | 民族間の偏見・差別を助長 |

| 不健康な生活習慣への批判 | 個人の状況を無視した一方的な批判 | 罪悪感や劣等感を抱かせ、孤立感を深める |

これらの事例からも、「他者化」は決して他人事ではありません。私たちは日常生活の中で、無意識のうちに「他者化」の加害者になっている可能性があるのです。次のセクションでは、自分自身の言動を振り返り、「他者化」の加害者にならないために、私たちができることを考えていきましょう。

自分自身の言動を振り返る:「他者化」の加害者にならないために

ここでは、自分自身の言動を振り返り、「他者化」の加害者にならないために、私たちができることを考えていきましょう。

無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)に気づく方法

「他者化」の根本原因の一つに、無意識の偏見、つまり「アンコンシャス・バイアス」があります。アンコンシャスバイアスとは、文化、教育、経験などによって形成される、自分自身も気づかない潜在的な先入観や偏った見方のことです。この偏見に気づかないまま他者と関わると、ハラスメントの原因となったり、コミュニケーションが活性化されないなどの問題が生じることがあります。

アンコンシャス・バイアスに気づくためには、まず、自分自身がどのような偏見を持っている可能性があるのかを知ることが重要です。以下の方法を参考に、自己分析をしてみましょう。

| 方法 | 詳細 |

| 自己チェックリストの活用 | インターネット上には、アンコンシャス・バイアスを診断するためのチェックリストが多数存在します。これらのリストを活用し、自分の偏見の傾向を把握しましょう。 |

| 他者からのフィードバック | 信頼できる友人や同僚に、自分の言動について率直な意見を求めてみましょう。自分では気づかない偏見を指摘してくれるかもしれません。 |

| 多様な情報に触れる | 普段接することのない情報や意見に積極的に触れることで、自分の視野を広げ、偏見を相対化することができます。 |

言葉の選び方、態度、行動…日常に潜む「他者化」の兆候

「他者化」は、言葉の選び方、態度、行動など、日常のあらゆる場面に潜んでいます。以下に、具体的な兆候の例を挙げます。

| 兆候 | 例 | 注意点 |

| ステレオタイプな表現の使用 | 「〇〇世代は~だ」「〇〇人は~だ」など、特定の属性を持つ人々をひとくくりにする表現 | 個人の多様性を無視し、偏見を助長する可能性があります。 |

| 決めつけやレッテル貼り | 「どうせ〇〇だから」「〇〇らしくない」など、相手の可能性を狭めるような発言 | 相手の個性や能力を否定し、自己肯定感を低下させる可能性があります。 |

| 過剰な一般化 | 「〇〇の人はみんなそうだ」など、一部の事例を全体に当てはめる発言 | 不当な差別や偏見を生み出す可能性があります。 |

| 年齢を理由にした能力の否定 | 「年だから、もう無理でしょう」「若いから、まだ早い」など、年齢のみで判断する発言 | 個人の経験やスキルを無視し、機会を奪う可能性があります。 |

| 無関心な態度 | 特定の属性を持つ人々の意見を無視したり、関心を示さない態度 | 疎外感や孤独感を抱かせ、心理的な距離を生む可能性があります。 |

これらの兆候に気づき、自分の言動を意識的に修正していくことが、「他者化」の防止につながります。[7]

「他者化」を生まないコミュニケーションとは?

「他者化」を生まないコミュニケーションとは、相手を尊重し、対等な関係を築くことを目指したコミュニケーションです。以下のポイントを意識することで、「他者化」を防ぎ、より良い人間関係を築くことができます。

- 相手の話を注意深く聞き、共感する姿勢を持つ

- 決めつけや偏見を持たず、相手の個性や多様性を尊重する

- 自分の意見を押し付けるのではなく、対話を通じて相互理解を深める

- 年齢、性別、国籍など、属性にとらわれず、一人の人間として接する

- 相手の立場に立って考え、思いやりのある言葉を使う

特に、年齢に関する話題を扱う際には、注意が必要です。「お若いのに、頑張りますね」「もう年だから、無理しないでください」といった言葉は、一見すると褒め言葉や気遣いのように聞こえますが、年齢を強調することで、相手を「他者化」してしまう可能性があります。年齢に関係なく、相手の個性や能力を認め、尊重する言葉を選ぶように心がけましょう。

「他者化」を生まないコミュニケーションは、私たち一人一人の意識と行動によって実現できます。日々のコミュニケーションの中で、これらのポイントを意識し、多様性を尊重する社会の実現に貢献していきましょう。

「他者化」と闘う人々:社会を変えるためのアクション

「他者化」は、社会に深く根付いていますが、諦める必要はありません。多くの人々が、それぞれの立場で「他者化」による分断と向き合い、より良い社会を目指して活動しています。ここでは、社会を変えるためのアクションとして、草の根運動、企業や団体の取り組み、そして私たち一人一人ができることをご紹介します。

草の根運動から学ぶ:当事者たちが起こすムーブメント

社会変革の根幹をなすのは、草の根運動です。地域コミュニティから始まり、共感と連帯を通じて大きなうねりを生み出す力を持っています。

イギリスを拠点に複数の組織でエイジズムに対する活動を行うアーティストのDave Martinさんは、Centre for Policy on Ageing(2024年に閉鎖)での活動の一環で「Transitions in Later Life」プロジェクトを推進。ストーリーテリングやコーチングなどを通して高齢期におけるレジリエンス(困難に直面したとき、しなやかに回復し、前に進む力)について学ぶ機会を提供していました。また、インスタグラムアカウント「I am Ageing」を通して年齢差別や他者化についての啓蒙や、それに気づくための情報提供を行っています。

当事者意識を持った人々が主体的に行動することで、「他者化」された人々自身が社会を変える力となるのです。

企業や団体における取り組み:多様性を尊重する社会を目指して

近年、企業や団体も「他者化」の問題に積極的に取り組むようになっています。多様な人材を活用し、インクルーシブな組織文化を醸成することで、イノベーションを促進し、社会貢献にも繋げようという動きが広がっています。

LIFULLでは、ジェンダー、国籍、宗教、年齢などを問わず、多様なバックグラウンドをもつ人、一人一人が自分らしい暮らし方、働き方ができる世界を目指して様々な活動を推進しています。以下に取組事例の一部を紹介します。[9]

| 取り組み | 内容 | 期待される効果 |

| 従業員向け研修 | ハラスメント、アンコンシャスバイアス、SNSなど、社会の動向に合わせたテーマ別の研修を継続的に実施 | 従業員の人権意識の向上 |

| 老卒採用 | 超経験を活かして働きたい65歳以上の人材を募集(2024年、2025年実施) | 組織の多様性を高め、新たな視点を取り入れる |

| 柔軟な働き方 | フレックスタイム制度、リモートワークなど、個々の事情に合わせた働き方を支援 | 従業員のワークライフバランスを向上させ、能力を最大限に発揮できる環境を整備 |

| LIFULL HOME'S ACTION FOR ALL | 主力事業のLIFULL HOME'Sを通して、さまざまなバックグラウンドをもつ人と希望の住まいをつなぐサポートを推進 | 多様な背景のある人が抱える住まいの課題解決 |

私たちができること:小さな一歩が社会を変える

「他者化」による分断を防ぐために、特別なことをする必要はありません。日々の生活の中で、少し意識を変えるだけで、誰でも社会を変える一歩を踏み出すことができます。

例えば、高齢者に対して「もう年だから」という言葉を使うのをやめ、その人の経験や知識を尊重する姿勢を持つことが大切です。また、メディアの報道に触れる際には、ステレオタイプな表現がないか、偏った視点がないか、批判的に吟味する習慣を身につけましょう。SNSでの発言も同様です。誰かを傷つける可能性のある発言は避け、建設的な意見交換を心がけましょう。

小さな一歩かもしれませんが、一人一人の意識と行動が変わることで、社会全体が大きく変わる可能性があります。多様性を尊重し、誰もが自分らしく生きられる社会を目指して、今日からできることを始めてみましょう。

LIFULL STORIES編集部

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」