かっこよく生きるには東京じゃなきゃ、なんてない。【前編】

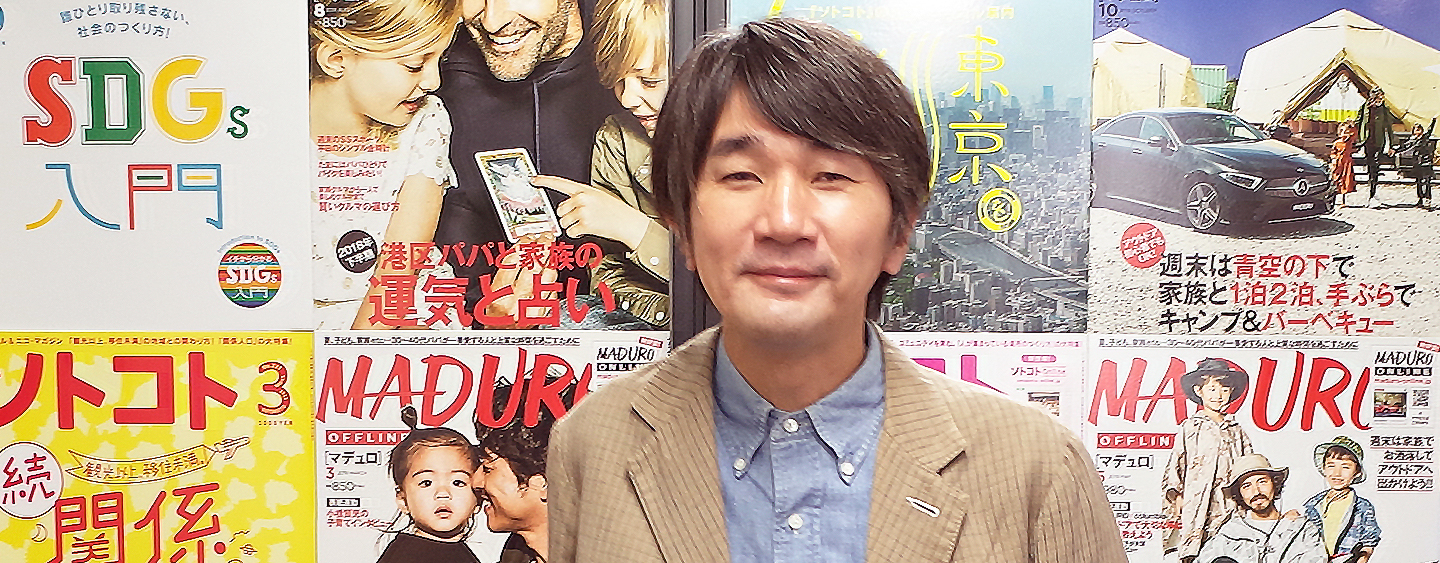

未来をつくるSDGsマガジン『ソトコト』の編集長として、「ソーシャル」「関係人口」など、今を語る上で欠かせないキーワードが世間に広まるきっかけをつくってきた指出一正さん。現在は日本全国を飛び回りながら、「ローカルヒーロー、ローカルヒロイン」と呼ばれる、地方で夢をかなえる人々を取材する一方で、地域の若者の夢と自治体のまちおこしプロジェクトに寄り添いながら、各地を盛り上げている。

連載 かっこよく生きるには東京じゃなきゃ、なんてない。

指出さんの働き方は、地方か都市か、民間か行政か、オンラインかオフラインか、そういった世間の既成の枠には当てはまらない。人と人、モノとコト、ローカルとローカルをつなげながら、ボーダーレスに活躍する指出さんは、枠にとらわれることのない柔軟な姿勢と、大きく優しい目線で世の中を見つめているように感じる。彼のそんな視線と働き方は、どのように形作られていったのだろうか。前編では幼少期の原体験や、編集者になるまでのエピソードを伺った。

年齢も職業も関係ない、コミュニティデザインの原点

指出さんの働く場所や枠にとらわれない働き方。彼の子ども時代にはその働き方のルーツとなる要素や出来事はあったのだろうか。まずは生い立ちと、当時の環境から伺った。

「僕は群馬県高崎市で生まれて、18歳で大学に入るまでは群馬で生活していました。

一つの原体験は、父親がある日、小学生の僕に『山を買ったから』って言ったんですね。それを聞いたとき『山って買えるの?』って思ったんです。と同時に山が買えるなら、川も買えるんだって思った。

なぜかというと、小学校3・4年生ぐらいのときに、僕の世代は環境と公害を考える映画を学校で見せてもらっていました。そのときに強烈に印象に残っているのが、泡だらけになった多摩川と、水俣病の悲しい歴史。そのとき『こんな状態が未来にあったら悲しいな』と思ったんです。

小2から魚釣りをしていたので、川が汚れるのは自分のこととして悲しい。なので多摩川の泡が脳裏に焼き付いたんですよね。そこで父親の報告を聞き、僕は『未来永劫(えいごう)に綺麗な川にするために、自分が川を買えばいい』と思った。

後になってイギリスの『ナショナルトラスト運動*1』 と近い考え方をしていたことにと気がつきました。

*1 ナショナルトラスト運動….自然環境等を経済的な理由での無理な開発による環境破壊から守るため、市民活動等によって買い取ったり、自治体に買い上げと保全を求めたりする活動。

そして僕は小2のときからほとんど魚釣りにしか興味がない。学校と家の間に烏川っていう川の三日月湖があったので、放課後は釣竿を持ってその場所に出かけて行く。今で言う『サードプレイス』みたいなもの。そこへ行くと違う学校の釣り仲間がいて、学校を飛び越えたコミュニティでした。

あと釣具店に行くと、年齢や職業は関係ない。お医者さんであろうと小学生であろうと、釣りに軸足を置いたコミュニティになっている。それを釣具店での経験から教わったので、人の集まる場所として個人商店の大切さを今伝えています。その辺が僕のコミュニティデザインの原点になっているんですね」

僕はそこでローカルと初めて出合った

幼少時代に、自分の好きな釣りを通して、無意識ながらもサードプレイスのような場や、世代を越えたコミュニティに慣れ親しんでいた指出さん。その後夢をかなえるために入った東京の大学で、指出さんはどんなものに触れ、何を見つけたのだろうか。

「当時は1980年代、ちょうどバブルが始まる頃。特に東京がものすごく高揚していた。北関東の地方都市の高校生男子にしてみると、東京がまぶしくて目を開けられないくらいにかっこよすぎた。そのアイコンが雑誌POPEYEでしたね。僕が特にPOPEYEの編集者になりたいと思った理由は、女の子でもライバルでもなく、東京に自分を褒めてもらいたかったから。

1988年に東京の大学に入ったのですが、なぜか東京では活動しないサークルを選びました。要は山登りをしたり、中山間地域を旅行したりするサークル。僕はそこでローカルと初めて出合ったんです。

毎週末にサークルのプランに参加していくうちに、大学1年の夏に、ある山と出会った。それが山形県と新潟の県境にある朝日連峰で、そこは伝説の魚『タキタロウ』がいるという言い伝えがある大鳥池が位置する場所。

『釣りキチ三平』を何度も読んでいる僕としては、その朝日連峰を縦走するというプランが発表されたときに、もう喜んだわけですよ。そこに行って釣りをした後、山を下りて目にした風景は、今までに見たことがない日本だった。最初に現れた東北の集落の美しさとエキゾチックさに、18歳の僕はクラクラしました。『なんてかっこいい風景があるんだ、日本には』って思ったわけです。

もちろん僕が生まれた群馬県高崎市もローカルですが、関東なので東京的なところもある。東京から400 〜500 km 離れた地域には、まだまだ地元の力強いローカルみたいなものがリアルに現出していたんです」

圧倒的な勘違いが熱量を生み出す

東京の大学のサークルを通して、日本のローカルの魅力に初めて出合った指出さん。その後、編集者になる夢がかなう過程で、ローカルを語る上での象徴的なエピソードがあったという。

「僕は『雑誌の編集者になりたい』という気持ちを大学のときから変わらず持っていたんですが、POPEYEの編集者にはなれないことが薄々わかってきた。なぜならPOPEYEの編集者になるための東京に詳しくなる努力をせず、大学時代はカッパやツチノコがいるといわれる地方に行っていたわけですから。『全然POPEYEじゃない』と思ったとき、ここに入りたいという雑誌が3つくらい決まってきた。

その一つに山と溪谷社発行の『アウトドア』という雑誌があった。読んでいた雑誌の後ろに『アウトドア編集部がアルバイト募集』という記事を見つけ、履歴書を書いて郵送したら、翌日に編集部から電話で『遊びに来ないか?』って言われ『行きます』って即答しました。

そこから週4でバイトに入る生活が始まりました。キャンプ場でテントを張ったりとか、当時はポジフィルムだったので、ひたすら写真を切り出すとか。大学生が、自分の好きな価値観を持っている大人の仲間に入れてもらえて、楽しくない訳がない。

その中で編集部にある連絡があったんです。それは『日本一のオタクを決めるクイズ番組の、ルアーフィッシングの回に出てくれる人を探している』という、テレビ局からの問い合わせでした。そうしたら編集部から『指出くん、釣り好きだし応募したら?』って言われて。

そして50人位の中から予選を通り、本番で優勝したんですよ。それで編集部の皆が『こいつは釣りの知識がすごい、雇おう』ってなって、採用決定。

実はこの話、ローカルを語る上で重要なんです。

中・高校生の頃の僕の楽しみは、年に1度か2度ジャケットを着て、東京の釣具店にルアーを買いに行くこと。田舎の子どもなので失礼があってはいけないと思い込み、ジャケットを着て始発で行く。朝5時に家を出ると7時には東京に着いて、やることが何もない(笑)。

そのくらいに東京に対しての緊張感があった。当時は EC サイトもなく、電話で東京の釣具屋さんにルアーの通販をお願いしなければいけない。そこでまた失礼がないようにと、あらゆる釣具メーカーのルアーカタログを読んで、色番号を全部覚えた。それで緊張しながら釣具店で『このカラーはありますか?』って聞くと、店員さんは『それなんだっけな』ってカタログで調べるわけですよ。

この圧倒的な勘違いみたいなものが大事で、熱量を生み出すわけです。自分の憧れの対象が実際以上に大きいと考えながら、自分の知識を増やしていったことが今につながっている。だからコンプレックスが悪いわけではない。そういった大いなる勘違いがローカルで起こることで、面白い人やプロジェクトが生まれるんじゃないかなって気がしてます」

~かっこよく生きるには東京じゃなきゃ、なんてない。【後編】へ~

編集協力/IDEAS FOR GOOD

『ソトコト』編集長。1969年群馬県生まれ。上智大学法学部国際関係法学科卒業。雑誌『Outdoor』編集部、『Rod and Reel』編集長を経て、現職。著書に『ぼくらは地方で幸せを見つける』(ポプラ新書)。趣味はフライフィッシング。官公庁や自治体の委員、メディアの監修等を多数務める傍ら、関係人口を育成する地域のプロジェクトにも多く携わる。

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。