コンプレックスは人に言えない、なんてない。

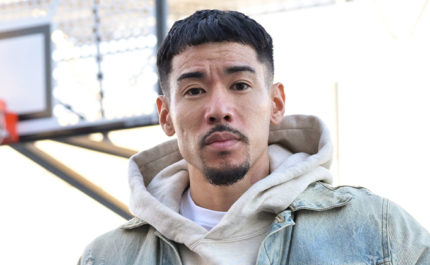

19歳から雑誌やCMで活躍するハーフモデルの有里さん。結婚時、そして出産後に悩み始めた「コンサバな格好をして雑誌やCMで活躍する“素敵な大人のママモデル”にならなくちゃ」という思い込み。それを変えるきっかけとなったのが、自身が難聴であることのカミングアウトだった。みんなと同じ“普通でいなきゃ”という葛藤をどう乗り越えてきたのか、話を聞いてみた。

モデルは一般的に、結婚や出産をするとママモデルとして大人のファッションやライフスタイルをテーマにした雑誌やCMにとシフトしていくことが多い。個性的なタイプのモデルである有里さんは、そういった仕事が思うようにいかず、これからモデルとしての在り方を模索していたという。そんな彼女の転機となったのが、自身の“難聴”カミングアウトだった。

難聴であることをカミングアウトしてから、

自分らしくありのままでいられる時間が増えたんです

日本人とパキスタン人のハーフである有里さんは、幼少期に祖母から「見た目が外国人なんだから、せめて中身は普通の日本人になりなさい」と言われ厳しくしつけられて育ってきたそう。みんなと違う容姿に強いコンプレックスを抱き、どこか違和感を感じながらも「私もみんなと同じにならなきゃ」と必死に笑顔を作る毎日だったという。

「自分の容姿に自信がなかった私を変えてくれたのが、モデルという仕事でした。19歳の頃、地元で、ジャージー姿の高校帰りに、モデル事務所にスカウトされたんです。当時はスーパーモデルがブームで私もただ憧れているばかりだったのですが、まさか自分がそちら側の人になれるなんて思ってもいませんでした。

モデルを始めてから私の人生が前向きに変わっていきましたね。友達より高い身長、強い目元、肌の色……。それまでずっとコンプレックスだった容姿が、モデルの仕事を通して“かっこいい!”と褒められるのが本当にうれしくて、初めて自分のことが好きになれたんです」

難聴という障害は恥ずかしいことではないし、私の個性!

29歳で結婚・出産をし、子育てのために自然豊かな千葉の九十九里に移住した。千葉での暮らしに慣れてきて、モデルの仕事も再開し始めた頃に、ある不調に気付く。

「25歳くらいからずっとおかしいなと思っていた耳の不調が30歳を過ぎてから徐々に悪化して、調べたら難聴だと分かったんです。今思うと娘の話をきちんと聞いてあげられなかった部分もあったかもしれませんが、徐々にだったので自分の中では生活する上ではそこまで困っていなかったんです。ただ、だんだんと撮影中にカメラマンさんの指示する声がよく聞こえなくなったり、家族や友達との会話も聞き返すことが増えてきて。でも、聞き返すと会話が途切れてしまうのが嫌で、私さえ我慢していればいいってどこか諦めていた部分がありました。仕事でも難聴であることを話して気を使われたりするのが嫌だったし、モデルのイメージにも関わると思ったから家族以外には話していませんでした。夫には結婚10周年記念で「スイートテンダイヤモンドならぬ、スイートテン補聴器を買ってね!」と半分冗談で話していた程度でした。

さらにこの頃は、モデルとしての壁にも直面していました。結婚・出産をした30代のモデルは、コンサバ系の雑誌やCMに移行していく人が多いんですけど、私は個性的なタイプのモデルなので、あまり需要がなかった。これから先モデルとしてどうしていこうかと思い悩んでいたときでもありました」

そんなときに、たまたまご主人の友人の紹介でスタイリッシュなイヤウェア“スタイレット”のモデルの話が舞い込んできたんだそう。

「スタイレットが生まれて初めての補聴器だったんですが、つけてみるとハイヒールの音や雨の音、車の音……。“世界にはこんなにも音があふれているんだ”と感動して、外に出たり人と会うのが楽しくなったんです。その後、事務所や友人にも難聴であることを思い切ってカミングアウトしました。みんな自然と受け止めてくれてうれしかったですね。難聴という障害は恥ずかしいことではないし、私の一部、つまりは個性なんだから、きちんと話せば分かってもらえるはず!という意識に変えてから、すごく生きやすくなりましたね」

難聴であることをカミングアウトしてから、モデルの仕事だけでなく難聴にまつわるコラム執筆の仕事と、仕事の幅がぐっと広がり、プライベートでも、自分らしくありのままでいられる時間が増えたという。

「どこかで、雑誌やCMで活躍できる世間一般の素敵なママモデルにならなきゃダメだって自分の中で決めつけていた部分があったんですが、カミングアウトしてからは、自然と視野が広がっていって。今はもっと早くこうすればよかったなと思っているくらいです。

仕事の関係者はもちろん、娘にも難聴のことを話したんですが、大きな声で話してくれたり、補聴器つけてる?と気遣ってくれたりして。何より、以前よりも娘の声がよく聞き取れるので、親子のコミュニケーションがしっかりとれるようになっていったのがうれしいですね」

「普通の家族ってなんだろう」39歳で、二拠点生活を決意!

そして39歳になった2019年、世間一般の“普通の生き方”に縛られなくなった有里さんは、家族の在り方も自分らしく生きる道を選んだ。

「娘も9歳。習い事もするようになったんですが、九十九里の田舎町だと電車もバスもないので、毎回私が車で送迎するんです。これから中学・高校と進むうちにアルバイトもすると思うんですが、きっとこの調子だとアルバイトも私が送迎することになるなと。私が考える“自立した子育て像”と少し違ってきたかなと思うようになって。それで家族で話し合った結果、都心に戻っていい時期かもしれないねと。サーフィン関連の仕事をしている夫は九十九里が職場で離れられないので、2019年の春から私と娘だけ平日は都心で暮らし、週末に九十九里へ帰る “二拠点生活”を始めることになりました。

世間的には2つのお家を行き来する「マルチハビテーション」に近い考え方かな?(笑)私は、家族って縁あって結ばれたグループのような存在だと思っていて。助け合って生きていくのは基本なんだけど、それぞれやりたいことが見つかったら、それを応援するのも家族なんじゃないかなと。必ずしも一つ屋根の下に暮らすことだけが家族ではないと。世間一般の普通の家族とはちょっと違うかもしれないけれど、“個々が自立した家族”それが、私たち家族が出した今の結論です」

もうすぐ40代。モデルとして女性として、有里さんが考える“理想の女性像”を最後に聞いてみた。

これからも、何かに悩んだり、大きな壁にぶつかったときは、“私らしいのはどっち?”と自分に問いながら、ベストな答えを探していきたいですね。40代は、これまでの経験を生かして、社会や人の役に立てるような仕事もしていけたらいいなと思っています。

1979年生まれ。モデル。スタイリッシュなイヤウェア「スタイレット」のイメージモデルをしながら、コラム「素晴らしい音の世界」も執筆中。

https://www.hikikoe.com/topics/detail/23.html

https://www.instagram.com/sara___yuri/

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。

-

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。

-

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜親の介護と自分の生活、両方を大切にするには?40代以降が直面する介護の不安と向き合うヒントを紹介します。

-

2026/01/13老いると自由を失う、なんてない。―老い・介護・死について、日本とスイスの事例をもとに語り合う―上野 千鶴子・リッチャー 美津子

2026/01/13老いると自由を失う、なんてない。―老い・介護・死について、日本とスイスの事例をもとに語り合う―上野 千鶴子・リッチャー 美津子「老いると自由を失う」は本当?上野千鶴子さんとスイス在住の介護職・リッチャー美津子さんが対談。リスクより本人の意思を尊重するスイスのケアや、安楽死の現場での葛藤を通じ、最後まで「機嫌よく」生きるためのヒントを探ります。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。