【後編】多様化する夫婦関係の形【夫婦別姓、不妊、セクシュアルマイノリティーのパートナーシップ】

前編

後編

夫婦が協力し合う不妊治療・妊活の実情とは?

国立社会保障・人口問題研究所が2015年に実施した第15回出生動向基本調査によると、不妊について「心配したことがある」と回答した夫婦は35%で、5年前の31.1%から増加しています。実際に不妊の検査や治療を受けたことがある夫婦は18.2%で、これは夫婦全体の約5.5組に1組が不妊に悩まされ、不妊の検査・治療経験があることを示しています。

出典:第15回出生動向基本調査

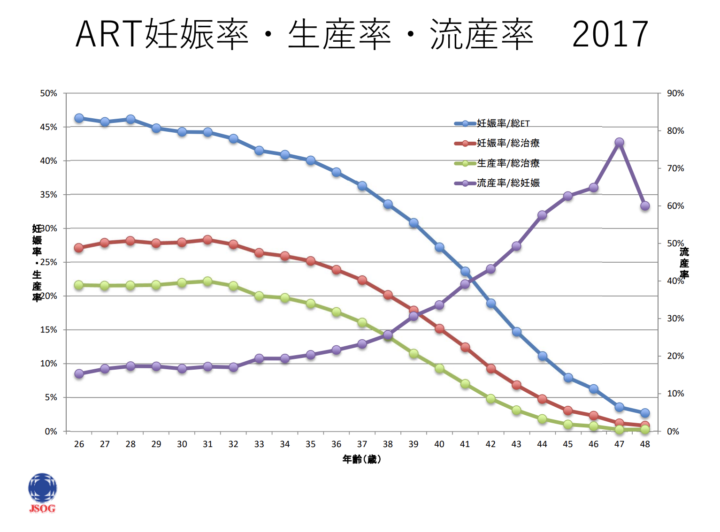

また、結婚時の妻の年齢が若いほど、夫婦が最終的に持つ子どもの数が多くなるというデータがあります。日本産婦人科学会発表の「ARTデータブック2017」によると、不妊治療による女性の妊娠率は35歳を過ぎると減少が顕著になり、40歳ではさらに急激に減少。40歳での不妊治療の妊娠率は30%を下回ります。

出典:日本産科婦人科学会 ARTデータブック2017

特別養子縁組を選択した池田麻里奈さんと池田紀行さんの事例

池田さんご夫妻は不妊治療の末に特別養子縁組という選択をし、育てることを諦めなかったご夫婦です。さまざまな理由で子どもを授かれないとしても、育てる機会が全くなくなるわけではありません。

「不妊治療の長いトンネル。突き当たりは行き止まりではなく、次のドア」「『ここなら安心できる場所だ』と思えないと、ただの家族という名前だけになってしまうなぁって。たとえ何があっても、ここでは安心していい。一緒にいて安心する人の集まり、安心できる場所、それが家族、じゃないかな。」

そう語る池田さんご夫妻の経験は、子どもを育てる選択肢を持てずに悩んでいる方にとって、新たな気付きになるかもしれません。

関連記事

新たな家族の形を受け入れる社会の動き

日本社会は企業経営や働き方、ジェンダー問題において多様な考え方を受け入れる方向に進んでいます。家族や世帯にも、多様な家族の形が生まれ、変化しています。

自治体や企業単位でも多様性を尊重する取り組みが進んでいます。次に同性パートナー同士のカップルによる子育てを支援する企業の取り組み事例を紹介します。

同性パートナーのカップルに対する育児支援、働きやすい環境を整備する事例

KDDI株式会社は、同性パートナーとの子を社内制度上家族と見なす「ファミリーシップ申請」を2020年に開始しました。

同社は、LGBTへの理解促進および多様性を尊重する企業文化の醸成を目指し、セクシュアルマイノリティー当事者が抱えている困難を少しでも解消し、多様性を尊重することで生き生きと働くことができる環境の整備に努めてきました。ファミリーシップ申請は、法律上親権を持てない同性パートナーとの子についても、育児休職や看護休暇、出産祝い金といった社内制度を適用できるようにしたものです。

出典:同性パートナーの子を、社内制度上”家族”として扱う「ファミリーシップ申請」を開始

LGBTQの家庭を築いて子育てをしている、杉山文野さんと松中権さんの事例

杉山さんと松中さんは、従来の家族像である“父親と母親は一人ずつ”という概念に当てはまらない家族の形を実現しています。父2人母1人の「3人親」として子育てをしている杉山さんは、セクシュアルマイノリティーの当事者として、「ぼくたちもまだ毎日手探り状態で子育てに奮闘しているのは同じです」と語ります。「ふつうの家族」とは何か?ということをテーマに、血縁関係がなくても「家族」としてふつうに生活を送り、アップデートし続ける家族やパートナーのあり方について語ってくれています。

まとめ

この記事を通して、「夫婦別姓」「不妊」「セクシュアルマイノリティーのパートナーシップ」の事例を紹介しました。

2021年9月時点で、夫婦別姓は正式な法制度としては認められていません。しかし、夫婦の形が多様化する現代社会において、「少数派の意見を尊重すること」や「法律の下に姓を選択する自由を求める声」は今後も増えていくでしょう。

不妊の問題について心配する人は増えています。治療に踏み切る全ての人が子どもを授かるわけではありませんが、子どもを育てるのを最後まで諦めずに、「特別養子縁組で子どもを育てる」という手段を取る人もいます。

杉山さんと松中さんが同性のパートナーシップ制度の点で「東京が変わると、日本が大きく変わる後押しになる」と考え、2021年に制度の拡大を求めて署名キャンペーンを始めたように、個人や団体による活動も増えています。

自治体や企業でも、セクシュアル・マイノリティーを尊重する取り組みや制度を設け、多様性を尊重する方向に進んでいます。このように、夫婦関係の多様化に合わせて、政府・自治体・企業が寛容になり、少数派の意見を尊重することによって、より多くの人が生きやすい世の中になるでしょう。

前編を読む

多様な暮らし・人生を応援する

LIFULLのサービス

みんなが読んでいる記事

-

2022/08/30夫婦は同じ家に住まなきゃ、なんてない。【夫編】松場 大吉

2022/08/30夫婦は同じ家に住まなきゃ、なんてない。【夫編】松場 大吉「別居婚」と聞くと、ネガティブなイメージがあって「夫婦仲が悪いから」「離婚する予定だから」という理由を想像する人が多いかもしれない。しかし、パートナーと仲が良いにもかかわらず、あえて別居を選択する“なかよし別居”をしている夫婦がいる。世界遺産にも登録されている石見銀山に本社を構えるライフスタイルブランド「石見銀山 群言堂」(以下、群言堂)を営む松場大吉さん・松場登美さんご夫婦だ。結婚に対する価値観は、時代の変化とともに多様化してきた。そんな中、別居婚を通じて自分らしさと夫婦としての幸せを両立させる2人。別居婚を選択したきっかけは何だったのか、別居婚で2人の関係はどう変化していったのか。ここでは、夫の大吉さんから見た「家族のあり方」を伺っていく。

-

2023/02/22【前編】インクルーシブとは? 障がい、性別、年齢など多様性を認め合う共生社会の実現

2023/02/22【前編】インクルーシブとは? 障がい、性別、年齢など多様性を認め合う共生社会の実現私たちが目指すべき社会に関して論じる際にキーワードとして必ず登場するのが「多様性」や「ダイバーシティ」(※)です。よく耳にはするものの、その意味については何となくしか理解していない人も多いのではないでしょうか?ここでは、多様性を認め合う共生社会を「インクルーシブ」という別の切り口で、下記の4点を解説します。

-

2024/02/20エイジズム的行動とは?エイジズムがもたらす健康と意欲への影響

2024/02/20エイジズム的行動とは?エイジズムがもたらす健康と意欲への影響エイジズム的行動に関する記事です。年齢に基づく偏見や固定観念、そしてエイジズム的行為が健康や生活意欲にどのような影響を及ぼすかを、職場や医療現場での具体例を交えながら解説します。ネガティブな年齢認識を変える方法も探ります。

-

2024/03/19「若いね」「もういい年だから」……なぜエイジズムによる評価は無くならないのか|セクシズム(性差別)、レイシズム(人種差別)と並ぶ差別問題の一つ「エイジズム」。社会福祉学研究者・朴 蕙彬に聞く

2024/03/19「若いね」「もういい年だから」……なぜエイジズムによる評価は無くならないのか|セクシズム(性差別)、レイシズム(人種差別)と並ぶ差別問題の一つ「エイジズム」。社会福祉学研究者・朴 蕙彬に聞く『日本映画にみるエイジズム』(法律文化社)著者である新見公立大学の朴 蕙彬(パク ヘビン)先生に、エイジズムに対する問題意識の気付きや、エイジズムやミソジニーとの相関関係について、またメディアやSNSが与えるエイジズムの影響や、年齢による差別を乗り越えるためのヒントを伺ってきました。

-

2024/07/11美の基準に縛られる日本人【前編】容姿コンプレックスと向き合うための処方箋

2024/07/11美の基準に縛られる日本人【前編】容姿コンプレックスと向き合うための処方箋「外見より中身が大事」と考える人もいますが、「ルッキズム」にとらわれる人も少なくありません。なぜ多くの人が頭では「関係ない」と理解しつつも外見を気にするのでしょうか?この記事では、容姿コンプレックスとルッキズムについて解説します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」