ジェンダーとは? 男女格差をなくし持続可能な社会の実現へ

「男性はこうあるべき」「女性はこうあるべき」といったジェンダー問題に関する誤った理解や思い込みが、男女の不平等を生み出します。世界中でジェンダー問題の改善を目指す中、日本は後れを取ってしまっているのが現状です。ジェンダー平等は持続可能な開発目標SDGs17の一つに掲げられ、将来的には国の発展にも寄与するとの見方があります。

この記事では以下4点を見ていきましょう。

ジェンダー=性別? ジェンダーの意味とは

世界の男女格差と女性差別問題

日本のジェンダーギャップは、なぜなくならない?

社会的関心が高まる日本のジェンダーギャップ問題

また、ジェンダー問題解決に向けて活動をしている3人とLIFULLの取り組みも紹介します。

ジェンダー=性別? ジェンダーの意味とは

ジェンダーとは、社会的・文化的につくられる性別のことです。性には生物学的な特徴を指す「セックス(sex)」と、社会的な意味合いから見た性別の「ジェンダー(gender)」の2種類があります。

- セックス(sex)…生物学的な性差。女性の方が二次性徴の始まりが早いなど、身体に関する差

- ジェンダー(gender)…男性は外で働き女性は家庭を守るなど、社会的・文化的につくられる性別

ジェンダーは生まれながら持っているものではなく、人が社会と関わりを持っていく過程で学習していくものです。時代や社会的背景によって変化する特徴があり、個々が学校教育・家庭・社会の様子から学び取り、一つの考えとして形成されていきます。

男性や女性が「どうあるべきか」「どう行動すべきか」「どのような外見であるべきか」と決めつけることで苦しい思いをする人も多くいることを、私たちは知っておく必要があります。

世界の男女格差と女性差別問題

世界には人種的・社会的・宗教的などの差別があり、不平等を生む原因となっています。そしてその中の一つに、ジェンダー差別(男女差別)が存在します。

ジェンダー差別とは?

ジェンダーによる差別には、以下のようなものがあります。

- 子どもは女性が育て、男性は仕事をするものだ

- 男性が管理職になるべきだ

- 結婚したときに姓を変えるのは女性であるべきだ

- 家事は女性がすべきだ

- 女性は優しく、男性は強くなければいけないものだ

2015年9月に国連サミットで採択された、持続可能な開発目標であるSDGsには17の目標があり、その一つにジェンダー平等実現が掲げられています。つまり、世界が一丸となって男女格差(ジェンダーギャップ)をなくすことを目標としているのです。

男女格差の少ないEUに注目

ジェンダーギャップの少ないEUはジェンダーレス社会の見本として注目されています。 欧州委員会では2016年より男女平等を目指して女性憲章を採択し、5つの優先取り組みを定めました。

- 雇用機会の均等

- 同一労働同一賃金

- 意思決定において女性は男性と同等のレベルの力を持つ

- 女性に対する暴力の排除

- 対外関係や国際機関を通じて男女平等を推進する

引用:世界の男女格差の現状は?EUがジェンダー平等に向けて行っていることとは

EUでは、ジェンダーという社会的につくられた性で不平等が起きることのない世界を目指し、戦略的に行動を起こしています。

日本のジェンダーギャップは、なぜなくならない?

日本はジェンダー問題の後進国です。世界各国のジェンダー不平等を指数化した2020年の「ジェンダー不平等指数」で162カ国中、日本は24位でした。2021年に発表された「ジェンダーギャップ指数」でも153カ国中120位と低い順位となっています。それぞれの指数は主要7カ国(G7)の中で最下位であり、日本のジェンダー不平等の課題は山積みであることがわかります。

ジェンダーギャップ指数の順位は、教育・健康・経済・政治の4分野の平均から成り立ちます。この数値は0に近いほど不平等を表し、1で完全な平等を表しています。

2021年の日本のジェンダーギャップ指数評価は次の通りです。

- 総合スコア:0.656

- 教育:0.983

- 健康:0.973

- 経済:0.604

- 政治:0.061

教育や健康で高い評価を得ている一方、政治と経済の低い評価が足を引っ張り総合スコアが伸びない原因となっています。

特に、政治分野の評価はとても低く、世界的に見ても最低水準です。政治分野においては、アフリカのルワンダが世界でトップクラスに女性議員数が多く、全体の6割を占めています。一方、日本の女性議員数は1割にとどまっており、男女平等にはほど遠い現状です。

社会的関心が高まる日本のジェンダーギャップ

日本でもジェンダーギャップに社会的関心が高まっています。ジェンダーに関連した森喜朗元首相による発言やテレビなどのCMが問題となり、日本でもジェンダーギャップが認識されるようになってきました。

多くの日本人がジェンダーギャップを感じている

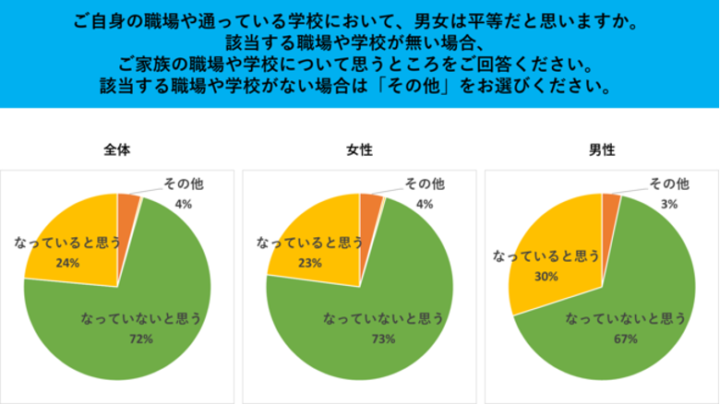

アミー株式会社が10~70代の男女319名に実施した「男女のジェンダー問題に関するアンケート調査」によると、職場や学校、家庭において「平等になっていないと思う」という回答が約7割と、多くの男女が不平等を感じていることがわかりました。職場や学校で男女が不平等だと思う理由を見てみると、「採用」や「業務内容」に男女差を感じている方の割合が多くなっています。

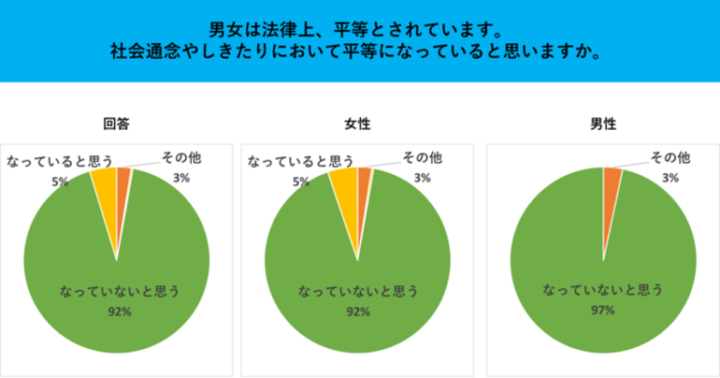

また、「男女は社会通念やしきたりにおいて平等になっていると思いますか」という質問に対し、男女共に92%が「平等になっていない」と回答しています。

一般的にセクハラや性被害など女性差別を背景にしたハラスメントが頻繁に起きていますが、男性に対するジェンダー差別も存在しています。例えば、「男は社会に出て仕事をするべき」というジェンダー観は、男性の進学や就職に大きなプレッシャーを与えます。ジェンダー差別によって苦しむ人をなくすために男女共に社会的性を押し付けない意識を持つことが大切です。

ジェンダー問題に取り組む人たち

ジェンダー問題が根深い日本においても、男女の垣根なくより良い生き方を目指す人たちがいます。

木下ゆーきさんは、シングルファザーとなった経験を経て現在“子育てインフルエンサー”として活躍中です。「どんなことでも『参加』は楽しいけれど、『主催』となると大変になる」と語り、男性の育児参加ではなく主体的に関わっていく育児改革を目指しています。子育てを神聖なものとして掲げるのではなく、「大変だから笑わないとやっていられない」という考えは多くの共感を得ています。

小島慶子さんは、パートナーが仕事を辞め、専業主夫となったことがきっかけで一家の大黒柱として仕事を続けてきました。もともと仕事で自分の可能性を追求したいと思っていましたが、ジェンダー的価値観で言うところの『父親』の役割を担ったことで男性の不自由さにも気が付きました。男女というジェンダーから脱却し、好きなことや楽しいことを大事にしてもらいたいと語っています。

石川優実さんは、職場でのパンプス着用義務付けに反対する「#KuToo運動」の発起人です。この運動の影響は大きく、大手企業がパンプス着用の義務付けを撤廃し、就職活動のマナーサイトにも「パンプスが足に合わない場合は無理に履かなくてもよい」と記されるようになりました。外見で人の価値を測り、差別するルッキズムという考え方に疑問を持ち、社会を変える活動を行っています。

また、LIFULLが運営するLifull FaM(ライフルファム) では「子育て」と「仕事」をHAPPYに!をコンセプトとし、ママが子育てと仕事を両立しながらスキルアップできる「ママの就労支援事業」を運営しています。この事業を通じて、女性が働きがいを持って活躍できる社会を目指しています。

選択的夫婦別姓制度、育児問題などさまざまなジェンダー問題について当事者が語る記事はこちらです。

まとめ

世界的にもジェンダーに関する問題は多く、今この瞬間にも苦しい思いをしている人がいます。ジェンダーについて日本はまだ発展途上の部分があり、人々の意識や風潮においてさまざまな意見があります。しかし近年、日本でもムーブメントが起き、ジェンダー平等の波は高まってきています。

少しずつではありますが、ジェンダー的役割である”男女の枠”を超えて「男性が家族の世話をして、女性が働く」という選択をする家庭や管理職に就く女性もだんだん増えてきています。一人一人が配慮したり、心構えを少しずつ変えたりすることで、性別ごとの役割を強要することがなくなり、誰もが自分らしい生き方を選択できる世界が訪れるはずです。

一般社団法人パートナーシップ協会代表理事。会社員、個人事業主を経て20代半ばでマーケティング会社を設立。ジェンダー問題に直面した自身の経験から、「誰もが働きやすい社会の実現」に向け、当協会を立ち上げる。男女の昇進格差や賃金格差の改善に向け調査・研究を行い、ジェンダー平等経営を企業に向け推進する。内閣府SDGs分科会メンバー。「ジェンダー平等とSDGs経営」「ジェンダー平等企業は業績が伸びる」ほか各種セミナーを開催。

https://www.gb-work.or.jp/

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」