家賃を払わなきゃ、なんてない。―「感謝」が「家賃」代わりに!? 移住のスタートを支える新しい共同住宅の仕組みとは。―

神奈川県相模原市の藤野の豊かな自然のなかに、暮らしに「バグ」を生み出す「虫村(バグソン)」がある。この場所は、“感謝経済”の実験場であり、敷地内に「商品」はない。そして、今春完成予定の3軒の共同住宅は、人に貸して住んでもらうためのものだが賃料設定がないという。払える分だけ、もしくは、ものや体験など、できることで返すのでいいそうだ。虫村とはなんなのか?そしてこれから始動する共同住宅の構想とは?仕掛け人の中村真広さんに話を伺った。

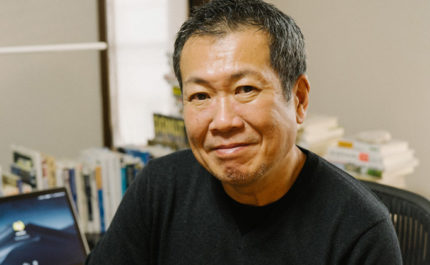

建築と不動産×テクノロジーをキーワードにプロダクトやサービスを生み出し続けてきた中村さんの活動の中心には常に「場をつくること」がある。2011年に住宅・不動産領域のデザインとテクノロジーを組み合わせた事業を展開する株式会社ツクルバを共同創業し、2019年東証グロース市場に上場。コワーキングスペース「co-ba」や中古・リノベーション住宅の流通プラットフォーム「cowcamo(カウカモ)」を手がけた。2023年10月に取締役を退任し、事業の一部をバ・アンド・コー株式会社として引き受ける。その後、株式会社KOUを創業し、2019年より代表取締役を務め、世の中の会社をもっと幸せな居場所にするべく、キャリアデザインプログラム「Willnext」等のサービスを展開している。そして、2020年より、虫村の構想を本格的にスタートさせた。

今回の聞き手は、一般社団法人リノベーション協議会設立発起人・エグゼクティブアドバイザー、東京大学大学院非常勤講師、内閣府地方創生推進アドバイザー、国交省「中古住宅・リフォームトータルプラン」検討委員などを歴任している、株式会社LIFULLのLIFULL HOME’S総研所長の島原万丈さん。かねてより交流のある二人の対談が実現した。

一貫して僕は、その人らしさが輝いている瞬間がすごく好きで、自分もそうありたいと思うし、それに寄り添っている瞬間をつくっていきたいんです。

誰も行ったことがない荒野に惹かれる

島原万丈(以下、島原):お久しぶりです。初めて虫村に来たときは、本当に驚いたのを覚えています。この場所に関してはすでに多くの記事が出ているとは思うのですが、LIFULL STORIES読者のために、改めて概要をお聞きしてもいいですか。

中村真広(以下、中村):虫村は、いくつかのレイヤーを重ねてやっている実験で、一つ目は“感謝経済”という経済活動の実験です。商品のない聖域をつくることを試みていて、この敷地内には商品というものがないんです。自分たちの住まいとはなれがあり、はなれは知り合いに場貸しもしているのですが、利用料はお気持ちで賽銭箱に入れてもらっています。お金を払わなくてもいいし、ものや体験で返してもらっても大丈夫です。今春から貸し出す共同住宅も賃料設定がありません。

二つ目は、共同の住まいの実験です。これは昔から言われていますけど、拡張家族※みたいなことです。まさに僕らも子育て世代で、実際に子育てを一つの家庭でやるのはかなり難しいと感じています。家族を拡張しながらみんなで子育てするのが、自分たちも楽だし、子どもにとってもいいはず。多世代の入居者たちが自分たちでできることを持ち寄りながら、共同体として暮らしをつくっていくことを目指しています。

三つ目が、サステナブルな暮らしの実験です。今取材で使っているはなれは、ほぼ完全にオフグリッドです。居住空間の母屋と長屋はオフグリッドではないのですが、極力自然換気で風が抜けるような建築の設計をしていたり、薪ストーブを導入したりしてあまり地域外のエネルギーを使わない暮らしをデザインしました。

※拡張家族(かくちょうかぞく)は、血縁にとらわれず、友人やパートナーなど多様な関係性を持つ人々が支え合いながら暮らす家族の形態。シェアハウスやコミュニティ型の生活スタイルが例として挙げられる。

シェアスペースやゲストの宿泊スペースになるオフグリッドのはなれ

シェアスペースやゲストの宿泊スペースになるオフグリッドのはなれ

左奥が3世帯が居住可能な長屋形式共同住宅、右が中村さんの自邸

左奥が3世帯が居住可能な長屋形式共同住宅、右が中村さんの自邸

島原:僕の記憶だと、2000年代以降に設立されたリノベ界隈のスタートアップで、ツクルバは初の上場だったと思うんです。リノベーション会社でほかに上場しているのは、90年代創業の買取再販事業者しかいないはずです。中村さんは、東京という大都市で、ベンチャー起業家として資本主義経済・貨幣経済の最先端で戦って、しかも、世間的にも”成功者”と呼ばれるポジションにいたわけじゃないですか。そんななか、中村さんがツクルバを離れて、虫村を始め、今の暮らしにシフトチェンジしたのは大きな驚きでした。何かきっかけがあったんですか?

中村:本当にそうですよね(笑)。何か生活の手触り感みたいなものを求めていたのだと思います。東京も好きなんですけど、東京は楽しいなと思う反面、消費しかしてないという感じがしていたんです。例えば、先輩経営者にすごくいいワインを飲ませてもらったりして人生経験としてはありがたかった反面、それを繰り返すうちにそういった楽しさが消費の範疇を超えない感覚があって。

一番のトリガーはパンデミックだったんですけど、東京の暮らしに閉じこもったときに、生活の手触り感のなさがとても窮屈になってしまいました。マンションの庭先でコンポストをやっても、土を作っても、使えるところがないし、レンタル菜園も結局サービスの受け手になるし、利用料も安くない。そういうなかで、実は東京よりも、田舎の方がフロンティアが広がっているのではないかと思って、そっちを求めるようになってきちゃったんですよね。

島原: やっぱり、フロンティア精神というか、誰も行ったことがない荒野に惹かれるような志向性が強いんですね?

中村:それはあると思いますね。ゼロからイチをつくっていくのが好きなんだと思います。企業が安定的に成長していくためには、再現性のある方程式をちゃんと描く必要があります。一方で、それぞれが働くなかで、自分自身の人材価値を上げて、年収アップ競争のなかで戦ってキャッシュを得て、それを消費して楽しむっていうサイクルすらも、ある意味でこの社会の既定路線のルールとして完成されている。

再現性の中での安定的な成長や、

ITスタートアップからローカルアクションまで。「東京にいたときより忙しい(笑)」

島原:ここでの典型的な一日はどんな感じなんですか?

中村:子どもは上が小学校1年生で下が3歳なのですが、朝の送りは僕の担当なので、6時半ぐらいに起きて、バタバタと支度をして学校へ送ります。その後少し犬と散歩して、9〜10時ぐらいから仕事の時間がスタートします。日中は妻に子どもたちを任せて働いて、17時ぐらいからまた家族と時間を過ごします。寝かしつけたら20時ぐらいになるのですが、そこから仕事に戻ります。今また2周目の起業としてベンチャーもやっているので、そういった仕事をリモートでやっています。

島原:仕事はザ・ITスタートアップですよね。東京で成功した人が田舎で「感謝経済だ」と言ってこのような生活を始めると、よく“降りる”だとか、あるいはFIREのようなイメージを持たれがちですけど、まったくそんな感じではないですよね。藤野はパーマカルチャーの聖地みたいなイメージもありますが、中村さんはヒッピーのようには見えない。はなれもソーラーパネルのモノクロームを導入して最新のテクノロジーを利用していますもんね。

中村:そうなんです。結構誤解されるんですよね。今でもバリバリ仕事しています。スタートアップ的なビジネスをやりつつ、ローカルアクションも始めたのでなんなら東京にいたときより忙しいです(笑)。

藤野で地元の人や興味のある知人を繋げて駅前でカフェをやったり、写真館&エステサロンの場をプロデュースしたり、レコーディングスタジオをつくってミュージシャンが集まれる場を計画したりしています。これらは利益だけを追求しているビジネスじゃないにせよ、この藤野というエリアでも経済をまわしていくことのお手伝いをできればなと思っています。

島原:新しいことを周りを巻き込んでやっていくのは初期の「co-ba」の精神に通じていますね。とはいえ、これらの活動は、最初にちゃんとキャッシュがあったからできるわけじゃないですか。なので、資本主義を否定的に考えているわけではない。私の印象では、中村さんは、例えば貨幣経済と感謝経済というように、一見相容れないものの両端を躊躇なく縫合して、新しい仕組みを構築しているように見えます。

中村:それは意識しているかもしれないです。何かの間の存在でいるというのは、僕のスタンスとして大切にしています。というのも、何かを否定する先に何も生まれないと思っていて。資本主義もあくまでもシステムなので、それ自体に善悪はあんまりないのかなと思い、あくまでもどう利用できるかなのかと考えています。

島原:資本主義経済から上がりを取って、虫村のようなプロジェクトに回すということですよね。

中村:はい。初めはコストがかかりますし、短期で回収できるわけではないですが、将来的にはコミュニティ経済で回るんじゃないかと思っていて。

島原:面白いですね。資本主義は、それがもたらすネガティブな側面がありつつ、もともとは人を自由にしたんですもんね。資本主義がなければ、人間は今でも生まれた出自の身分や役割に縛られていたはずです。

中村:身分や肩書きに関係なく、お金出せば価値を享受できるっていう話ですから、ある意味では自由ですよね。 ただ、こういう田舎町ですら資本主義の評価軸のなかにのまれていて、そのなかで自分が弱者であると認知してしまうと、すごい悲しいことだと思っていて。

僕は、それぞれゲームが違うだけだなって思うんです。なので資本主義経済圏で楽しい人はそこにいればいいと思うんですけど、そうじゃなかったとしても、こっちの経済圏では別のシステムが存在する。やっぱり一つの物差しで世の中が染められすぎるのが僕は嫌なんだと思います。

賃料設定のない共同住宅の構想

3世帯が居住可能な長屋形式の共同住宅

3世帯が居住可能な長屋形式の共同住宅

島原:前置きが長くなってしまいましたが、さて、いよいよ本題です。春から始める賃料設定のない共同住宅についても教えていただけますか。

中村:共同住宅は3区画あります。区画の大きさとしては、60平米台のものが2つと、ちょっとサイズダウンしたものが1つ。メゾネット型の3住戸が連なった長屋形式です。

内装は、キッチンのある『通り土間』があって、土間に設置された薪ストーブで吹き抜けを通じて家全体を温めます。2階の屋根裏には換気窓があり、夏は暖気を外に逃す仕掛けもあります。薪のように地域内で調達できるエネルギー源を活用したり、空気の流れを生かして快適な暮らしができるようにしたり、里山暮らしに合った設計をしています。

島原:建物のデザインも素敵ですが、設計はどちらで?

中村:設計はツバメアーキテクツです。そして実は、この共同住宅をジブンハウスさんというベンチャーと一緒に規格化しようとしています。規格化された共同住宅を全国の加盟工務店で再現できるという枠組みです。だから今建てている虫村長屋はプロトタイプで、それを今後は全国の大家さん向けに横展開できるような構想を練っています。

田舎に移住しても都心と変わらない量産型の賃貸住宅が多かったりするじゃないですか。そこで、里山暮らしに合うデザイン性のあるモデルを比較的安価で提供することで田舎に移住する人を将来的に応援できたら嬉しいなと考えています。

島原:建物は規格住宅なんですね。虫村での実験を、虫村の外側にも展開しようとしているのは興味深いです。

島原:3軒の居住者はもう決まっているんですか?

中村:はい。虫村の活動をメディアで見て連絡をくれた人や、知人を通して知り合った家族が住む予定です。コミュニティが固定化しないように人が入れ替わるのが大事だと考えていて、原則は2年限定の入居としています。

もともと虫村の共同住宅は藤野に移住するときのファーストステップの場所になってほしいと考えていました。僕らもそうだったんですけど、いきなり移住してきて地元のネットワークに入るのは大変じゃないですか。なので虫村に住めば、僕らもちょっと先に住んでる先輩として、いろんな人を紹介できる。物件探しもなかなか大変なのですが、2年ぐらいするとちょうど情報が集まったりするんですよね。

島原:確認ですが、本当に、賃料設定はないんですよね。新築の建物にそれなりの投資をしているのに、いったいどうやって回収するんですか?

中村:そうなんです。でもどうなるかはやってみないと正直全く分からないですね。もしかしたら3年後には家賃を設定することになっているかもしれない。でも今はできる限りでもいいし、他のことで返してくれてもいいと思っています。

虫村の村民のLINEグループも早速立ち上がっているのですが、住民を募集しているのかよくわかんないところを突破してくるような人たちなので、みんなそれぞれキャラが濃くて面白い人が集まっています。例えば、海外のものを輸入して販売している人がいるのですが、「メキシコ料理がめちゃくちゃ得意!」って言っていて、地域のお祭りでブースを出したいねと話していたり、20代の住民はさっそく裏の森の整備を手伝ってくれたり。駅前のカフェでクラウドファンディングをやっているんですけど、その企画も彼が担当してくれています。

大家が設定した家賃を払える人が住宅サービスとして居住するだけの関係ではなく、それぞれができることで助け合ったり、共にアクションをしていく関係をつくれたらいいと思っています。

島原:うーん。普通なら同じ物件の同じ間取りなら賃料は同じですが、賃料というか対価が入居者次第で変わるというのは、賃貸住宅の常識からはまったく考えられないことですね。

中村:公正な賃貸住宅の家賃設定とは何かという話になりますね。この虫村を構成する要員としてみんなそれぞれに役目があると考えると、家賃をこちらで設定して一律にすると同じような所得の人しか入れない。すると、そこのコミュニティの多様性は排除されてしまうと思うんです。賃料設定をしないことがそこにグラデーションをつけるための実験だと考えています。

島原:平等と公正の違いの話ということでしょうか。「平等」が全員に同じものを渡すことだとしたら、「公正」はそれぞれの違いを考慮し、全員が同じ条件を得られるように調整すること。

中村:そうですね。もともと藤野にはシュタイナー学園があり、シュタイナー教育※に共感して移住してきたというのもあるのですが、シュタイナーの考えの一つに「博愛を基盤とする経済活動」というものがあります。僕もまだ勉強中ですし、自分の解釈になるのですが、この家賃形態も労働の対価としての金銭が一律ではなくてもいいという考えに基づいています。

とても難しいトピックではあるのですが、例えば同じ会社で働いていて仕事内容は同じでも、家族で暮らしている人と独身で暮らしている人は出費が明らかに違うので、必要な人の方に多く渡してもいいのではないかということです。この場合、そもそも「労働」を、「社会と繋がり自分の衝動を満たすもの」と仮定しています。

島原:入居者の人柄とか能力によっては単なるフリーライダーも発生する可能性もありますが、中村さんは会社を立ち上げて成長させる過程でいろんな人間を観察する経験を持っているので、初見で人を見抜く力は強いんでしょうね。移住を促しているということは、藤野の採用活動的な要素もありますよね。これらの構想は藤野に移り住んできたときから持っていたんですか?

中村:いや実は最初は普通に家族で暮らすために移住してきたんです。でも土地を探してたら、普通に住むだけだとつまんなくなっちゃうなって思って。それで自分がやりたいのって場作りだよなって思い出して。

それにそうやって、2年で卒業していく個人や家族が増えていったら、30年後ぐらいに数百人の拡張家族が虫村から生まれるんですよ。そしてまたその子どもたちが家族を持つかもしれない。そうなれば、例えば住宅の修繕や改修でクラウドファンディングしたいと言ったらきっと集まるだろうし、それって従来の賃貸住宅の仕組みじゃ絶対にできないことだと思うんです。

島原:面白くてすごいのだけど、残念なのが、この家賃形態を世の中に広めていくのはなかなか難しいですよね。

中村:そうなんです(笑)。うまいことアレンジしてパクってくれればいいんですけどね。住宅を作るにも初期費用がかかるから虫村のままでは真似しづらいかもしれない。でも低めにベースの家賃を設定して、 あとは各自で上乗せかそれこそものや体験で払ってもらうというのもありかもしれないですね。

島原:そんな賃貸住宅が増えたら面白いですね。例えば地域活動の担い手の若者がいなくなったような地域とかなら、切実なニーズもありそうですし。今回の取材みたいにメディアや業界にいる僕らが「こういう新しい賃貸経営のやり方もあるよ」って考え方を普及していくことができるかもしれないですね。

※ドイツを中心に活躍したルドルフ・シュタイナー(1861-1925)が提唱したシュタイナー教育。子どものユニークな個性を世界と調和させることを願い、独自の教育方法をとっている。子どもたちが自由に選択し、学び、成長していく「自由への教育」を掲げ、芸術作業に力を入れている。世界60数カ国に1,000校を超える学校があり、世界規模の教育ムーブメントとなった。

取材・執筆:南のえみ

撮影:岩田エレナ

中村真広

1984年生まれ。東京工業大学大学院建築学専攻修了。不動産ディベロッパー、ミュージアムデザイン事務所、環境系NPOを経て、2011年に株式会社ツクルバを共同創業。2019年には東証マザーズに上場。2023年10月にツクルバ取締役を退任し、事業の一部をバ・アンド・コー株式会社として引き受ける。株式会社KOUを創業し、2019年より代表取締役。世の中の会社をもっと幸せな居場所にするべく、キャリアデザインプログラム「Willnext」を展開。

X @maa20xx

島原万丈

愛媛県宇和島市出身。

1989年株式会社リクルート入社、株式会社リクルートリサーチ出向配属。以降、クライアント企業のマーケティングリサーチおよびマーケティング戦略のプランニングに携わる。2004年結婚情報誌「ゼクシィ」シリーズのマーケティング担当を経て、2005年よりリクルート住宅総研。

2013年3月リクルートを退社、同年7月株式会社ネクスト(現株式会社LIFULL)HOME’S総研所長に就任。ユーザー目線での住宅市場の調査研究と提言活動に従事している。

LIFULL HOME’S総研 https://www.homes.co.jp/souken/

X @Manjo_Shima

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。