やっぱり子育てはママじゃなきゃ、なんてない。

「夫が家の大黒柱で、妻は夫を支える」――。それだけが家族の形ではないと認識されるようになってから、どれぐらいの年月がたっただろうか。内閣府の調査によると男女共働き世帯数が、男性雇用者と無業の妻の世帯数を上回ったのは1997年。共働き家族が日本のスタンダードとなりつつある中、出産を機に「妻が経済的な大黒柱、夫は家事・育児を担当」という選択をした助宗佑美さんと謙一郎さん。大きな決断だったのでは?と尋ねると「どちらも好き勝手に生きようとした結果だった」と笑い合う。その言葉の背景から、家族のあり方の多様性に迫った。

2022年4月1日より「育児・介護休業法」の改正が段階的に施行される。男性の育児休業取得促進を目的とした「男性版の産休(出生時育児休業)」も大きな注目を集めている。「夫が稼ぎ、妻だけが家事・育児を担う」感覚が当たり前ではなくなって久しいが、実態が追いついていないことも見逃せない現実だ。そんな中、出版社で編集者を務める佑美さんの夫・謙一郎さんは、2011年、子どもの誕生を機に専業主夫となる。日本では珍しい“家族の形”を営む二人は、どのようなプロセスを経てその道を歩んでいったのか。

※出典:内閣府 男女共同参画局 男女共同参画白書(概要版) 平成30年版

お互いの“強い希望”をかなえた結果、「妻・大黒柱、夫・専業主夫」という形に

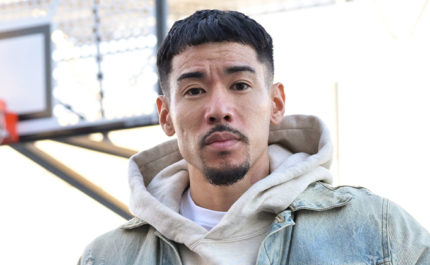

大学の学園祭実行委員会で出会った佑美さんと謙一郎さん

「佑美と出会った時のことはよく覚えていて、打ち合わせに紺色のコートを着てやってきたんです。それが結構古くてちょっと白っぽくなっていたんですよ。それなのに堂々としていて『こんなコートを着ているのになぜこの人はこんなに自信満々なんだろう』と思ったんです。でも同時に、自分とは正反対の心の強さに憧れのようなものを抱きました。この人といたら楽しそうだなって、出会った時から思っていましたね」(謙一郎さん)

「確かに正反対な性格かも。付き合いだしたのは社会人6年目ぐらいかな。それまでは年に一度ご飯を食べるだけの交流だったんですけど、なんとなく私のことを好いてるのでは?と思ってはいて(笑)。仕事が落ち着いてきたタイミングで自然と謙ちゃんが“恋人候補”になりましたね。それまではあくまで男友達の一人だったので彼の細かい人柄や価値観をきちんと見ていなかったんですけど、なんとなく倫理観が合うなと。思い返すと若くて考えも甘いんですけど、店員さんに横柄な態度を取らなかったりとか、電車に乗る時に割り込みしないとか、そうした当たり前の価値観さえ合っていれば、趣味や好きなものが違ってもうまくいくんじゃないかって思ったんです」(佑美さん)

講談社で漫画の編集者として働く佑美さんと眼鏡店に勤務する謙一郎さんは、佑美さんの妊娠を機に結婚することとなる。

交際当初から謙一郎さんが専業主夫で、佑美さんが経済的大黒柱になることを考えていたわけでは全くなかった。結婚・出産にあたり、それぞれがどんな家庭を望んでいるかを“棚卸し”して結論を出したという。二人の中で共働きの選択肢はなかったのか。

「佑美は出産後も仕事を続けたいのだろうと理解していました。僕はというと、母が専業主婦で家に常に母がいる環境で育ったので『子どもが帰ってくる時に、大人が家にいてあげたいな』という考えを持っていました。仕事を続けたい気持ちもありましたが、おのおのの“大事にしたいこと”をすり合わせた結果、僕が家庭に入ることが自然と決まった感じです。佑美が僕に仕事を辞めてほしいと言ったわけではないんですよ」(謙一郎さん)

「どちらかのためにもう一人が折れるカップルも多いのかもしれませんが、我が家はそれぞれの強い希望を持ち寄って、その希望を叶えるために“自分が”行動しようとした、という方が正しいです」(佑美さん)

「実はお互いが“好き勝手”やっているだけなんです。どちらかが窮屈だったり、どちらかの主張によって相手が我慢しているわけじゃない」(謙一郎さん)

子育てに“性差”はない。あるのは“性格の差”だけ

こうして謙一郎さんが専業主夫となり、新生活がスタートした。出産後数カ月は、母体の不安定さに加え、数時間おきの授乳やおむつ替えにより多くの母親が壮絶な体力の消耗と不眠を経験する。そんな母子と夫の関係がうまくいかず「産後クライシス」と呼ばれる状況に陥る夫婦もいるが、二人の場合はどうだったのか。

「育児に関して、おっぱいが出ない以外のことで、自分にできないことはなかったと思っています。これは自分の性格もあると思うんですけど、例えばおむつなんかはこまめに替えてあげたかったんですよね。気持ち悪いかなぁって思って」(謙一郎さん)

「一方の私は『説明書に8時間吸収できるって書いてあるよ!』みたいな感じで(笑)。夜泣きにもわりと鈍感。つまり、性差じゃなくて性格なんじゃないかって夫婦で気付いたんですよ。私たちの場合は5カ月ぐらい一緒に休んだんですけど、母性みたいなものは関係なくて、そこにあるのは“責任感”だけだって分かった」(佑美さん)

「佑美のために『やってあげた』感はなかったですね」(謙一郎さん)

「『やっぱり赤ちゃんはママの方が』みたいなことが通説になってしまうのって、夫が産休・育休を取らないことで物理的に一緒にいる時間が短くてその“責任感”が強くなりづらいからなのかもしれないですね。

男性の育休制度の法改正によって、今まで起きていたその“責任感の差”問題は少しずつ解消されていってほしいですね。もちろん妊娠中に腰が痛いとかつわりがひどいとか、産む瞬間の痛みとかはあるけど、子育てに関してはゼロから一緒に土台をつくっていける、同時スタートで“親”になれる。役割分担を“性差”じゃなく“性格”でしていく常識が浸透していけばいいですよね」(佑美さん)

家庭・仕事・個人の三つどもえで職場にいていい

佑美さんは現在、漫画アプリ編集部の編集長としてチームをまとめる役割も担っている。同僚や部下とのコミュニケーションで意識していることは何だろうか。

「チームには当然男性もいるんですが『子どもの塾の宿題が多くてやらせるのが大変!』なんて話題をがんがん職場に持ち込むことで、家族関係がある・仕事がある・自分がいるという三つどもえで自分がそこに存在していていいんだ、という空気を伝染させていきたいとは思っています。

『すみません! 娘の寝かし付けで会議10分抜けます!』『コロナ休校で面倒みなきゃいけないので在宅勤務にします』といったことに対して、え? なんで休むの?じゃなくて、当然でしょ!と返答をするだけでチームの安心感は大きく変わる。そこから『あっちの編集部はそういう空気らしい』がどんどん会社の中で広がっていったらと。男性のリーダーが『やばい、俺は部下にそう言えてない』って自然と思うような流れをつくりたいですね」(佑美さん)

「僕が会社員をしていた10年前はそんな雰囲気はなかったですし、子どもが生まれるので会社を辞めますと言った時も相当びっくりされたんですけど、国の制度としての男性版の産休の開始・普及に合わせて、ちゃんと社会の空気も変わっていったらいいですよね」(謙一郎さん)

「私たちは、全ての家族に向けて『子育てをするならどちらかが家にいることが正解!』と言いたいわけじゃなくて。どちらも働いていてもいいでしょうし、経済的に余裕があれば二人でしっかり産休・育休を取る選択があってもいいと思っています。

今は子育てにフォーカスされているけれど、今後は介護の問題もより深刻になっていきますよね。そうなるとケアに関して『男性が、女性が』なんて言っていられなくなる。そうした未来に向けて少しでも私たちの世代が“いろんな形がある”ことを示していかなきゃとは思います。今がちょうど過渡期なんじゃないかな」(佑美さん)

「結婚したい」より「どう生きたいか」を大事に

「どうすれば自分らしく居続けられるパートナーと出会えるのか?」と質問すると、佑美さんから力強い答えが返ってきた。

「もちろん自然の流れで今の形になった部分は大きいと思います。ただ、“こうありたい”を先に決めることは重要かなと思います。結婚するという目的に合わせて自分を変えるよりも、自分はどういうタイプでどうやって生きていきたいかを大事にする。その上で、結婚はしたい・誰かと一緒に生きていきたいと考えると優先順位が明確にできますよね。

正直、初めは謙ちゃんのことを『気弱な男だな』と思っていました(笑)。でも、逆にそういう人だから私が私のままでいられるし、お互いうまくいっているんじゃないかとも思います。日々反省もあるし、夫婦の不具合についてはブラッシュアップしていくけれど、根本的な“こうありたい”をちゃんと持ち続けることで自分に合う人と出会えるし、仲良くなっていけると思います。芯がブレた状態で動いていると苦しくなっていってしまうんじゃないですかね」(佑美さん)

「妻・大黒柱、夫・専業主夫」そんな助宗夫妻の関係はお互いの良さを最大限に生かしたパートナーシップだった。そこに男性だから・女性だからはない。また、夫婦のどちらかが我慢し続ける必要も、どちらかが輝いてはいけないと諦める必要もないのだろう。

「どちらかが窮屈だったり、どちらかの主張によって相手が我慢しているわけじゃないんですよ。たまたま佑美が稼ぐ立場、僕が家にいる立場であって、そこにはどちらが偉いとかどちらが低いとかはない。お互い本気でやっているから、本気で物事も言い合えるんだと思います」(謙一郎さん)

取材・執筆:田中 春香

撮影:阿部 健太郎

助宗佑美

1983年、静岡県生まれ。2006年、講談社入社。少女漫画の編集者として『東京タラレバ娘』『海月姫』(共に東村アキコ作)、『カカフカカ』(石田拓実作)など数々の人気作品を担当。「Kiss」編集部を経て2019年2月、漫画アプリ「Palcy」編集長に就任。

謙一郎

1983年、横浜市生まれ。息子・和歩くん(現在9歳)の誕生とともに専業主夫へ。現在は主夫業の傍ら、介護施設でのアルバイトに従事。

Twitter @nemumiyu

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。

-

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。

-

2026/01/13老いると自由を失う、なんてない。―老い・介護・死について、日本とスイスの事例をもとに語り合う―上野 千鶴子・リッチャー 美津子

2026/01/13老いると自由を失う、なんてない。―老い・介護・死について、日本とスイスの事例をもとに語り合う―上野 千鶴子・リッチャー 美津子「老いると自由を失う」は本当?上野千鶴子さんとスイス在住の介護職・リッチャー美津子さんが対談。リスクより本人の意思を尊重するスイスのケアや、安楽死の現場での葛藤を通じ、最後まで「機嫌よく」生きるためのヒントを探ります。

-

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜親の介護と自分の生活、両方を大切にするには?40代以降が直面する介護の不安と向き合うヒントを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。