不妊治療がうまくいかないなら子どもはあきらめなきゃ、なんてない。【後編】

2度の流産と死産、10年以上にも及ぶ不妊治療を経験した池田紀行さん(現在48歳)と麻里奈さん(現在46歳)は、特別養子縁組で生後5日の赤ちゃんを迎え、現在家族3人で暮らしている。「血のつながらない子どもを本当に愛することができるのか」。それは、二人が不妊治療から特別養子縁組を受け入れるまでの10年もの間、ためらった問いかけだった。さまざまな葛藤を乗り越え、3人が見いだした「家族」のかたちとは?

前編では、池田さんご夫婦が2度の流産と死産を経て特別養子縁組を検討し、生後5日の赤ちゃんを迎え入れるまでの道のりを伺った。後編では、その後実際に特別養子縁組を受け入れた二人が、不妊治療で悩む人々に伝えたいことや改めて考える「これからの家族とは」について、話を聞いた。

不妊治療の長いトンネル。

突き当たりは行き止まりではなく、次のドア

「僕らは、特別養子縁組を新しい『普通』にしたいって思っているんです」。そう、二人は強く語る。核家族化や晩婚化・晩産化などで、二人と同じように不妊治療を行い、特別養子縁組を検討する人たちは、これからどんどん増えるだろう。そんな中で、二人が特別養子縁組を受け入れるときに困ったのは、情報の少なさと、制度を受け入れる人たちが、芸能人などのあまりにも自分たちとかけ離れた世界にいた人たちだったこと。だから二人は実名で等身大のまま、発信し続ける。

麻里奈さん「本を出すときにも、良いことだけを書くのはやめようと思っていました。それでは出す意味がないかなって。ここ数年で日本でも特別養子縁組のニュースやドキュメンタリーとかが増えてきていますが、それでも本当に大変な部分や葛藤の部分はカットされてしまいがちなんです。赤ちゃんを迎えて幸せだよっていうメッセージはすごくいいことではあるのですが、知りたいのは、夫婦がどのように折り合いをつけていくんだろうとか、夫婦でどういう話し合いをしたのかとか、プロセスの部分なんですよね」

今、日本では実際に不妊の検査や治療を受けたことがある(または現在受けている)夫婦は、全体で18.2%、子どものいない夫婦では28.2%おり、これは夫婦全体の5.5組に1組に当たる(国立社会保障・人口問題研究所「2015 年社会保障・人口問題基本調査」による)。一方で、社会的養護の必要な子どもは日本に約4万5,000人いる中、施設養育が約85%なのに対し、里親などの家庭養育はたったの約15%だといわれる。少しでも多くの人が特別養子縁組の制度の存在を知っていたら──

麻里奈さん「『

※特別養子縁組は、親の介護や子どもが成人を迎えるまで安定した経済状態を保てるかという観点から、45歳までが望ましいとされている。

紀行さん「不妊治療って、一人がようやく通ることができる細い真っ暗なトンネルを、なかなかゴールが見えない中でずっと歩き続けるイメージがあります。そしてある日突然『もしかしたら授からないかもしれない』と、壁に突き当たったときにやっと、『特別養子縁組』がうっすら見えてくるのが現状ではないでしょうか。そうではなくて、選択肢がいつどのタイミングでどんなものがあり得るのかを全部知った上で、最初の入り口のトンネルに入っていったら、まだ気持ちが楽だと思うんです。

不妊治療の最後の突き当たりは、ただの突き当たりじゃなくて次のドア。特別養子縁組の選択肢があるとわかれば、もう少し検討が早くなるかもしれない。みんなこの道は一本道で、最後は行き止まりだと思っているから、『授かるまで』をゴールにして、体も痛めつけるし、夫婦関係も不妊治療への意識の差で、だめになってしまうことがある」

子どもが大きくなったときに、今より生きやすい社会をつくるために

麻里奈さん「不妊治療って、なかなか『普通』のレールを外れられないんですよね。いったんレールに乗ってしまうと、流産しても死産しても、レールから降りられないのが苦しい。いろんな道があっていいよねっていうあたたかい社会があったらもう少し楽だったかもしれません」

紀行さん「やっぱり『普通』の圧力ってすさまじいものがありますよね。結婚はするべき、子どもはつくるべき、みたいなのが『普通』になっているから、そうじゃない人に対してマジョリティが、悪気もなく質問してしまう。そうするとそうじゃない人たちはちくちくそれに痛めつけられる、ということがありとあらゆる所で起こっています。しかしみんな悪気はないので、これは社会的コンセンサスだと思います。今では女性の大学進学も、社会進出も当たり前になっていますが、結婚や子どもに関してはまだ変わっていません。都市と地方の差も大きいですし、新しい『普通』をつくる道のりはものすごく長い。ですが何十年かかっても、この特別養子縁組が普通になり、新しい夫婦・家族のかたちが変わっていくことで、この子が大人になったとき、より生きやすい世の中になっているといいなと思います」

麻里奈さん「最初は同じマイノリティの中で会を開いて、気持ちを打ち明けるワンステップがあったとしても、その次はやはり社会で生きていく。その生きていく社会にいるのは、ほとんどが自分たちの経験を理解していない人たちなので、その人たちの中に理解者が一人でも二人でもいると、心は楽になると思います。本当に経験していなくても、わかってくれようとしているだけで、わかるよという言葉じゃなくて、わかろうとしているんだな、してくれているんだな、ということが心の支えになるんです。同じ経験をしている人たちと語り合えることには嬉しさと癒やしがあるんだけれども、それとは違う──苦しみを経験していない人たちに理解してもらえるというのは、本当に、この社会で生きていていいんだなと、思えることを意味するんです。

マイノリティじゃない人たちの方が圧倒的に多い世の中で、その人たちに理解をしてもらうことが、一番この子が暮らしやすい社会だと思う。だから私たちは今、養子だけではなく社会の多様性への理解を広げるために、10年後20年後を見据えて、発信しているんです」

「この子が大人になったときに、生きやすい世の中にするために、発信する」。二人が持つ“多様な社会をつくる”という揺るぎない意思は、社会に向けてだけではなく、家庭内での特別養子縁組の伝え方の中にも表れていた。

紀行さん「この子が来た日から、特別養子縁組については包み隠さず話しているので、これからもその時々にわかりやすい言葉を選びながら、『あなたには産んでくれたお父さんお母さんがいて、お父さんお母さんが全部で4人いるんだよ』という話をしています。当然、隠すことは何もないので、わかるまできちんと対話することは、絶対に諦めずにやりたいと思っています。もしかしたら多感な時期には、学校で友だちに何か言われることもあるかもしれない。『どうして実のお父さんとお母さんは僕を育ててくれなかったの?』という話になったとしても、いろいろな事情があるということ、そんな中でも自分の子どもを愛してない親はこの世に一人もいないということ、手放すことがどれだけつらい思いだったのかということ、それでも手放すという決断をしたのは、あなたにちゃんと幸せになってもらいたかったから、ということ。だから、実のお父さんお母さんは、すごい決断をしたのだということは、きちんと伝えたいですね。特別養子縁組に対して、負い目や生きづらさ、やるせなさを感じて、ぐれてしまう、なんてことはないようには当然したいですけれど、もしそうなったときには、とことん、全力で向き合う気持ちでいます」

家族が3人になって、「日常」が幸せになった

葛藤を乗り越え、家族になった3人。海が目の前にある家の中には、子ども用のおもちゃが転がっていて、壁には家族3人の写真が飾られていた。生活の中で幸せな瞬間はどんなときなのか尋ねると、こんなほほ笑ましい答えが返ってきた。

紀行さん「同じ寝室で寝ているので、起きたときに僕たち二人の間にこの子が登ってきて、真ん中でまどろみながらしばらくの間イチャイチャするのが、僕にとってはすごく幸せな時間でした。今まで当然、そんな瞬間は人生の中でなかったので。そのときに『家族なんだな』っていう感じがすごくしますね。でも最近はこの子が激しく動き回るし、大きくなってきて一人遊びを覚えて勝手に遊んでるので、その僕が感じる大好きな、幸せな瞬間というのがなくなりつつあるんですが(笑)」

麻里奈さん「成長が目に見えること、ですかね。どんなに大変だとしても、疲れが吹き飛ぶぐらいの成長が見えるんです。ご飯を作っておいしいと言ってくれると良かったって思うし、応えてもらえている感覚がとてもうれしい。不妊治療をしていたときは、どんなに頑張っても結局何も残らなかったというのがあるので、今、目の前でこの子がこんなに成長してくれていることに、やりがいを感じます。足が大きくなったから靴をまた買いそろえないといけないとか、服も増えてきていますが、それもうれしいですよね。新生児のときの洋服を見ると、こんなに小さかったのに、今こんなに大きくなったんだって感動します。あとは、昼間に起きているときはこんなにわちゃわちゃしていても、寝てるときはニコニコしながら、すごく幸せそうに寝るんですよ。

私にとっての小さい味方、です。車が好きだからなのか、車をバックで入れたときも、後部座席で拍手して喜んだりするんです。別にこれがもし一人だったら『車を入れて終わり』なんですけど、この子がいると、うれしいことが生活の中にいっぱい散りばめられてくるんです。夫婦二人だったときは、どこかに出かけるとか、楽しい用事をたくさん入れていたんですが、今はもう旅行なんかに行かなくても全然良くて、日常の中に、幸せがある。こんなことで幸せに感じることが、本当にあるんですね。子どもから受け取る幸せっていうのは自分の幸せとは全然ジャンルが違います」

「普通」にとらわれず、家の中にある多様な要素を人生の材料に

次々と二人の口から出てくる幸せの情景。最後に、二人が思い描く家族の夢を聞いた。

麻里奈さん「やっぱり生まれながらにして、それが幸か不幸かというか、ラッキーだと思ってくれればいいんだけれども、年に1回、死産した赤ちゃんのお墓にもお参りしていて、この子とも、もう2回一緒に行っているんです。そうして、いつかこの子も、生まれない命もこの世にあるんだということを知るわけですよね。私たちが不妊だったということや、生まれなかった赤ちゃんがいること、いろいろな要素が、すでにこの子の生活の中にあるんです。

だから、『普通』にとらわれないように、なんでかな?を大切に、生きてほしい。これまで私は、『普通』にとらわれすぎて、自分がそれに当てはめられたり、自分で当てはまろうとして苦しかった。だから、いろいろな考え方ができるように、家族の中にすでにある多様な要素を、ふんだんに人生の材料にしてもらえればいいかなと思っています」

紀行さん「たくさんの体験をさせ、できるだけ多くの景色見せてあげたいです。僕は会社を経営しているので、多くの人たちに影響を与えるような人間になってほしいと思います。なのでいろいろ今からお小遣い制度のこととか考えているんですよ。最初にどのようなところから実践的に学ばせるかとか、経済やお金の価値とはなんぞやとか、そういうことを幼稚園・小学校のときから学ばせて、この世の中を力強く生き抜けるよう生命力を高めてあげたい。

あとは男の子なので、奥さんに怒られちゃうかもしれないですけど……男旅がしたいですね。もうちょっと大きくなったら、1ヵ月とか2ヵ月とかかけて全部の荷物を自転車に積んで北海道一周したりする、アウトドアライフをやってみたい」

麻里奈さん「生後すぐから、そういうことを言っていたんです。『育てないと旅はしてくれないよ、すぐに立つとかできないんだから、いきなりそんな行けないよ』って言ってました。ちゃんと育ててくれた人と行くんだよ、そういうのは、って(笑)。今は育児をすごくしているので、きっと、行ってくれると思っていますけどね」

~不妊治療がうまくいかないなら子どもはあきらめなきゃ、なんてない。【前編】へ~

「最後に帰れる場所」が、僕にとっての家族かな。「帰る場所」ではなく「帰れる場所」。子どもも当然、どんどん大きくなって独立していくので、帰る場所はどんどん変わっていくんですけど、何かがあったときにいつでも帰れる場所でいたいなって、思います。(紀行さん)

編集協力:「IDEAS FOR GOOD」(https://ideasforgood.jp/)IDEAS FOR GOODは、世界がもっと素敵になるソーシャルグッドなアイデアを集めたオンラインマガジンです。

海外の最先端のテクノロジーやデザイン、広告、マーケティング、CSRなど幅広い分野のニュースやイノベーション事例をお届けします。

池田 麻里奈(いけだ まりな)

不妊ピア・カウンセラー。「コウノトリこころの相談室」を主宰。数々のメディアや、大学で講演活動を行うなど、流産・死産・特別養子縁組の実体験を語っている。

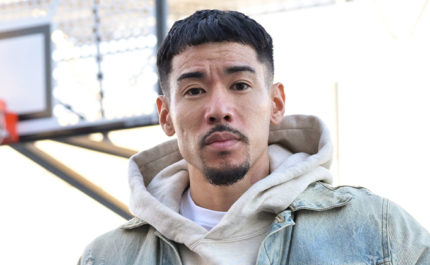

池田 紀行(いけだ のりゆき)

1973年神奈川県生まれ。大学卒業後、コンサルティングファーム、バイラルマーケティング専業会社などを経て、2007年、ソーシャルメディアを中核とした企業のコミュニケーション戦略策定・実行を支援するトライバルメディアハウスを設立し、代表取締役社長に就任。大手企業のマーケティング支援を行う。著書に『キズナのマーケティング』(アスキー)、共著に『次世代共創マーケティング』(SBクリエイティブ)など。

著書 『産めないけれど育てたい。不妊からの特別養子縁組へ』(KADOKAWA)

多様な暮らし・人生を応援する

LIFULLのサービス

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。