仕事を通じてしか共創はできない、なんてない。

「家は買うもの」と考える人が圧倒的に多い中、思い描いた“妄想”を自らの手でかなえる家づくりが存在することを知っているだろうか? 普遍的と思われがちな住宅に対し、HandiHouse projectを立ち上げて世の中に一石を投じているのが建築家の中田裕一さんだ。DIYにも似ているこのような家づくりにたどり着くまでには、一体どんな気づきがあったのか。

「自分の家なのに、自分でつくることができないのはなぜか」、そんな疑問から始動したHandiHouse project。『妄想から打ち上げまで』というキャッチコピーの下、施主、設計士、職人、その建築に関わる人すべてが現場でまるでセッションして一緒にライブを楽しむかのような家づくりの理想を実現させている。試行錯誤のものづくりから見えた、人生を楽しむヒントを得るまでの背景とは?

妄想をそのまま設計に生かしたい

元々絵を描くのが得意で、秘密基地のようなスペースづくりが好き、そんな子供時代を過ごした中田さん。高校卒業後の進路を決める際、好きなことの両方を生かせる建築学科のある大学への進学を決めた。特に建築関係の仕事がやりたいという明確な思いがあったわけではなく、好きなことの延長線上に仕事があったという感覚だった。

建築の設計課題では、自分が思うように評価されず、劣等感を感じながら過ごした大学生活。しかし、自ら決めたテーマで取り組んだ卒業設計の作品は、大学内で初めて評価を受けた忘れられない経験であったと振り返る。

「当時の課題では、コンセプトを設定し、建築まで計画的に落とし込んでいく手法が一般的でしたが、アルバイトしていた学童保育所をヒントに、子供たちがこんなふうに学んで遊べる建物があったらいいなと思い妄想図を制作。それが卒業設計日本一決定戦で1位を取ったことから、子ども達のアクティビティ、予測できない使い方、妄想をそのまま建築に生かせるやり方があると思えた瞬間でした」

住まい手とつくり手がフラットな立場でものづくりがしたい

大学卒業後は、施主・設計者・施工者・職人から成り立っている建築の施工過程を現場で学びたいという思いからゼネコンに就職。現場指揮を執る立場から建築に向き合う中で、次第に建築のつくられ方の現状に違和感を感じるようになる。

「多数の人間がそれぞれの役割を持つピラミッド構造の中で進行していく現場では、施主とつくり手がお互いに顔が見えない、上手くコミュニケーションがとれない状況が生まれている。この人のために、自分ならこんな家をつくってあげたいという思いを常に持って、ものづくりをすべきだと思っていたので、合理性を求められる現状のつくり方では、それがかなわないということに気づきました」

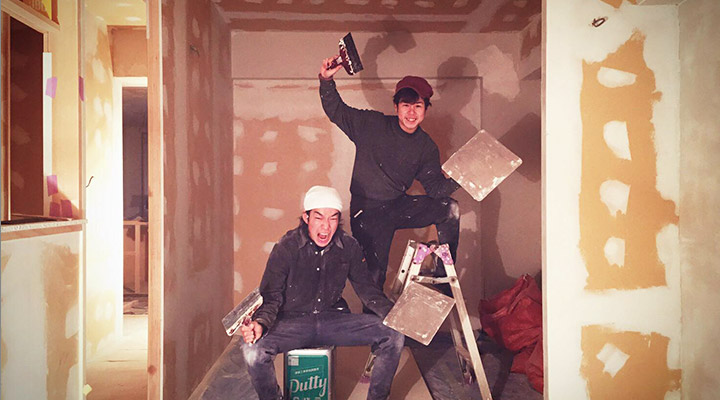

ゼネコンで働いていた時代

ゼネコンで働いていた時代

そして、施主と現場の双方と接する中で見えたこともあった。それは、施主には現場のプロセスの一部しか見せていないという事実だった。

「現場では毎日、さまざまなことが起こります。ハプニングも含めて、お客様にプロセスをもっと共有すべきでは?と思いました。従来のピラミッド型のスタイルではなく、お客さまとつくり手が、フラットな立ち位置でものづくりしていきたいという確信に変わりました」

5年のゼネコン時代から見えたこの疑問をクリアにするため、独立を決意。そこに共感してくれたメンバーとの出会いからHandiHouse projectを立ち上げるに至った。

家づくりの醍醐味(だいごみ)は、

現場で思いついたアイデアも生かしていくライブ感

よくクレーム産業ともいわれている建築業界。しかしHandiHouse projectにおいては、施主も頻繁に現場へ足を運び、つくり手との密なコミュニケーションを可能にしていることから、互いに納得のいく家づくりという中田さんの理想が実現化されている。

「DIY感覚で家づくりを楽しみたいお客さまもいれば、設計から関わりたいという方もいる、それぞれのお客さまに応じて、つくり手の僕らもその都度スタイルを変えて、徐々に学びながら今のHandiHouse projectを育ててきました。そして、メンバー内でよく口にしているのが“家づくりはライブだ”ということ。普通であれば設計図どおりに完成させるのが通例ですが、現場で妄想を膨らませながら生まれたアイデアを反映させて変化させていった方が断然面白い。住まい手もつくり手とともに演奏してみようという感覚の、この予定調和で進まないライブ感を大切にしながら、いつも家づくりに向き合っています」

HandiHouse projectに参加したご家族との一枚

HandiHouse projectに参加したご家族との一枚

建てられた家は完成して終わりというわけではない。HandiHouse projectでの家づくりは、数年後のライフスタイルの変化へのサポート体制も万全だ。お客さまとの関係性も、一度で終わらせることはない。

そうやって住まい手とつくり手の共同作業で成り立っているこんな彼らの家づくりだからこそ、「妄想から打ち上げまで」というキャッチコピーがぴったりとはまるのだ。この自由な妄想こそが、ものづくりのベースだということに改めて気づかされる。

サグラダファミリアのように完成がない、実験の場“HandiLabo”

HandiHouse projectを推し進める中で行き着いたこの新プロジェクトも、走り出だしている。元々ジーンズ工場だった真っさらな建物に、自由に妄想した面白い仕掛けを実現化させていくHandiLaboだ。

「HandiHouse projectのメンバーが集まれるオフィス事業に限らず、シェアオフィスとしての機能はもちろん、建築のプロアマ問わずにここを利用してワークショップなどの開催で知識やスキルを共有できればいいなと。僕らが関わらせていただいた施主の方々をはじめ、さまざまなスキルを持つ職人さんも、また地域の人やものづくりがただ好きな人たち、次世代を担っていく子供までも巻き込んで、HandiLaboという場所を自由にシェアすることで、ものづくりを通したコミュニケーションの場にしていきたいと思っています。ここでは失敗を繰り返しながら目の前のものづくりを純粋に楽しんでほしいという願いも込めています。ここでの失敗は決してマイナスになることはないし、その失敗体験こそが新たなものづくりへの一歩になるはずです」

普段のビジネスとしてのものづくりでは失敗体験が難しいからこそ、自由に創作できる環境を自らプロデュースした結果がHandiLaboなのだ。ここでの体験がビジネスの場にも生きて、本来のユニークな一面を引き出すことへとリンクしていく。

HandiLaboでは、子供もものづくり体験ができるワークショップを開催

HandiLaboでは、子供もものづくり体験ができるワークショップを開催

普段なかなか触れる機会がない工具の使い方も丁寧にレクチャー

普段なかなか触れる機会がない工具の使い方も丁寧にレクチャー

さらにはオンラインコミュニティをつくって、全国的にHandiHouse projectのメンバーのようなDIY好きのいわゆる“ハンディマン”を増やしていきたいという大きな野望も、現在進行形で着手している。

「今は関東圏内にしかいない仲間も、1地域に1ハンディという感じで僕らみたいなものづくりに共感してくれる仲間を増やしていきたいんです。プロ・アマがボーダレス化していくのも面白いなと思っています」

武蔵工業大学工学部建築学科を卒業後、施工会社に入社。2010年に中田製作所を設立した翌年には建築業の傍ら、施主とともに家づくりをする次世代の建築家集団・HandiHouse projectを立ち上げる。現在では家づくりの垣根を越え、自身が運営する海の家でのウエディング事業やリノベーション事業など多岐にわたる。

中田製作所

http://nakata-archi.com/

https://www.instagram.com/nakataseisakusyo/

HandiHouse project

https://handihouse.jp/

https://www.instagram.com/handihouseproject/

【取材場所】

逗子ののせ<facebook>

https://www.facebook.com/zushinonose/

みんなが読んでいる記事

-

2023/08/31身体的制約のボーダーは超えられない、なんてない。―一般社団法人WITH ALS代表・武藤将胤さんと木綿子さんが語る闘病と挑戦の軌跡―武藤将胤、木綿子

2023/08/31身体的制約のボーダーは超えられない、なんてない。―一般社団法人WITH ALS代表・武藤将胤さんと木綿子さんが語る闘病と挑戦の軌跡―武藤将胤、木綿子筋萎縮性側索硬化症(ALS)の進行によりさまざまな身体的制約がありながらも、テクノロジーを駆使して音楽やデザイン、介護事業などさまざまな分野でプロジェクトを推進。限界に挑戦し続けるその姿は人々の心を打ち、胸を熱くする。難病に立ち向かうクリエイター、武藤将胤(まさたね)さんとその妻、木綿子(ゆうこ)さんが胸に秘めた原動力とは――。

-

2023/09/12ルッキズムとは?【前編】SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題

2023/09/12ルッキズムとは?【前編】SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題視覚は知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて解説します。

-

2023/05/11整形は何でも叶えてくれる魔法、なんてない。轟ちゃん

2023/05/11整形は何でも叶えてくれる魔法、なんてない。轟ちゃん「整形の綺麗な面だけじゃなく、汚い面も知った上で選択をしてほしい」と語るのは、自身が1,350万円(2023年4月時点)かけて美容整形を行った、整形アイドルの轟ちゃんだ。美容整形を選択する人が増える中で、彼女が考えていることとは?

-

2022/02/03性別を決めなきゃ、なんてない。聖秋流(せしる)

2022/02/03性別を決めなきゃ、なんてない。聖秋流(せしる)人気ジェンダーレスクリエイター。TwitterやTikTokでジェンダーレスについて発信し、現在SNS総合フォロワー95万人超え。昔から女友達が多く、中学時代に自分の性別へ違和感を持ち始めた。高校時代にはコンプレックス解消のためにメイクを研究しながら、自分や自分と同じ悩みを抱える人たちのためにSNSで発信を開始した。今では誰にでも堂々と自分らしさを表現でき、生きやすくなったと話す聖秋流さん。ジェンダーレスクリエイターになるまでのストーリーと自分らしく生きる秘訣(ひけつ)を伺った。

-

2022/02/22コミュ障は克服しなきゃ、なんてない。吉田 尚記

2022/02/22コミュ障は克服しなきゃ、なんてない。吉田 尚記人と会話をするのが苦手。場の空気が読めない。そんなコミュニケーションに自信がない人たちのことを、世間では“コミュ障”と称する。人気ラジオ番組『オールナイトニッポン』のパーソナリティを務めたり、人気芸人やアーティストと交流があったり……アナウンサーの吉田尚記さんは、“コミュ障”とは一見無縁の人物に見える。しかし、長年コミュニケーションがうまく取れないことに悩んできたという。「僕は、さまざまな“武器”を使ってコミュニケーションを取りやすくしているだけなんです」――。吉田さんいわく、コミュ障のままでも心地良い人付き合いは可能なのだそうだ。“武器”とはいったい何なのか。コミュ障のままでもいいとは、どういうことなのだろうか。吉田さんにお話を伺った。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。