地方が拠点だと世界は広がらない、なんてない。

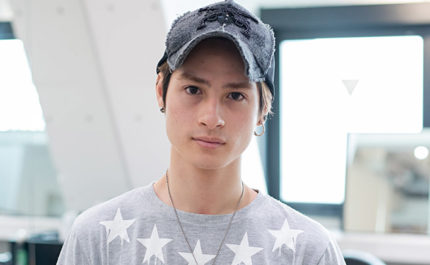

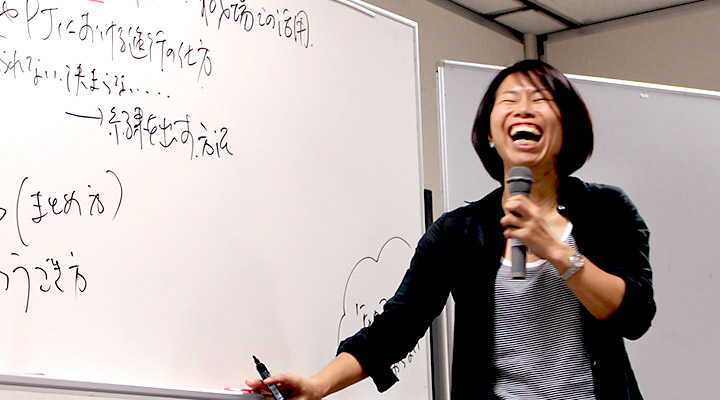

香川県をベースに東京にも拠点を持つ二拠点生活を送る、ファシリテーター&ビジネスコーチの谷益美さん。ビジネスパーソン向けのトレーニングと並行して地元での様々な活動にも参画している谷さんに、地方と都市部に拠点を持つことで広がるつながり、そして自分の性質を生かしたネットワークづくりについて話を伺った。

「能動的に行動することで世界は広がる、受け身では広がらない」、そう言われると確かに納得だが、ファシリテーター&ビジネスコーチの谷さんは、「人生そのものが受け身。やりたいことをやっていいと言われると逆に困ってしまう」と語る。受け身でも世界は広げられるのか。谷さんの生き方、ネットワークの築き方からヒントを探ってみたい。

継続する人間関係は負担。

広く浅くゆるくつながりたい

企業研修やセミナーで全国を飛び回る、ファシリテーター&ビジネスコーチの谷さん。生まれ育った香川県をベースとしながら東京にも拠点を構える二拠点生活を送っている。

「独立した頃から毎月上京していますが、5年前に部屋を借りてからは月に2~3回上京するようになりました。ちょっと生活するためのワンルームマンションですが、拠点があると身ひとつで移動できるので気軽に来られるのがいい。時間にもゆとりが持てるぶん、会食や飲み会など交流を広げる場も持ちやすくなって、東京でのつながりもより濃くなったと思います」

ファシリテーターやビジネスコーチといえば、元コンサル会社など人材業界出身者が圧倒的に多い中、谷さんのキャリアは一風変わっている。

「人材業界を通っていないどころか、人事部のある会社で働いたこともないんですよ。新卒で入った建材商社も、その後お世話になったIT系のベンチャー企業も地元の中小企業だったので。コーチングに関する情報と出合ったのはIT系の会社にいた頃、後輩指導を任されたことが入り口でした」

コーチングは対話を通して課題を明確にし、状況を改善したり目的を達成していく技術だが、このやり方に谷さんはとてもなじみがあった。

「知れば知るほど、『これは自分が長年やってきたことだ!』と感じました。私の場合、問題は対人関係などコミュニケーション全般に関わることでしたけど。今まで自分の中で内省とPDCAを重ねてきた対人スキル、それを体系的にまとめたものと出合ったという感覚です。自分ができることが職業として確立されていると知って、『これは仕事にできる!』と思い立った、それが今の仕事に進んだ理由でした」

マネジメントを変えながら対人関係を改善してきた

谷さんの“人間関係悩み歴”は長い。物心ついたときにはもう周りから浮いており、小学校に入っても親しい友達ができなかった

「全く友達がいないわけではないけど遠足で班を作ったら余る子でしたね。おずおずして仲間に入れないというよりは主張が強くて浮いていた。授業でわからないところがあったらひたすら質問してしまうとか、KYだったと思うんです。オシャレや恋愛からも縁遠かったので女の子の話題にもうまく入れず、グループにもなじめなかったです」

トライ&エラーを繰り返しながらコミュニケーションスキルを高めてきた谷さんだが、思い返せば“マネジメントを変える”ことに初めて取り組んだのは小学校低学年の頃。「泣いて助けを待つ」のをやめたことだ。

「それまでは『泣いたら誰かが助けてくれるから泣く』というマネジメントをしていたんです。だから周りが引くほど泣き虫でした。でも、あるときこのやり方が通用していないことに気づいた。学校で何時間泣き続けようと誰も構ってくれないことがあって、そのとき泣いているだけじゃダメなのかもしれないと感じたんでしょうね。いじめっ子の男子にはランドセルを投げて反撃するとか、行動で『嫌だ』と伝えるマネジメントに変えた。そこからあまり泣かなくなったんです」

大学生時代はずっと人を誘えなかった。「本当は行きたくないかもしれないしな」とどうしても相手の気持ちが気になってしまう。人を誘うという行為は誘われたほうに負担をかけるものだと思っていた。そんな谷さんにパラダイムシフトが起きたのは大学4年のときだ。

「誘われ待ちなので誘われたら喜んで行くんです。でも誘われなかったらひとり。ポツンとすることも多くてそれはそれで気になっていたんですよ。そんなとき、同じ部活の子がランチの誘いを『今日やめとくわ』と軽く断っているのを見てびっくりしたんです。特別な理由もなく誘いを断るのは相手を全否定することだと思っていたから。それで聞いてみるとそれは別に普通のことだと言われた。気が乗らなかったら行かないという選択肢もあるんだと初めて知ったんです」

そんなに軽いものなら自分も誘えるようになりたい。リサーチを兼ねて級友たちに「自分は人を誘えないのだけど……」と話してみたところ、「谷はひとりが好きなんじゃないの?」と逆に驚かれた。

「ひとりでいたら声をかけてくれるだろうと思っていたのが、ひとりが好きなんだと思われていた。衝撃でした。でもこれって『泣いていたら誰か助けてくれるだろう』の延長なんですよね。これは何としても変えねばと思って人を誘う練習を21歳から始めたんです。年齢とともに打たれ強くなってきて、今はちゅうちょしなくなりましたけど、当時はすごく頑張ったチャレンジだったと思います」

人を誘うことはできるようになったが、「基本的に自分は受け身な人間だ」という自覚も芽生えた。「やりたい!」よりも「こういうことできる?」と聞かれたほうがアイデアがわく。誰かの期待に応えることでキャリアも築いてきた。

31歳で独立。毎月1度は上京しキャリアを築く

地元でそれなりのステータスを築いて東京にも仕事が広がるパターンはあるが、谷さんは香川在住ながら東京でキャリアを築いていった。

「こっちで講義をしたり本を出版したり実績を作る中で、地元でも『谷さんって人がいるらしいよ』という広がり方をしていったので。ちょっと珍しいと言われますね」

ファシリテーター&ビジネスコーチとして独立したのは31歳のとき。香川と東京では情報に圧倒的な差がある。それは自分で取りに行かねばと考えていた谷さん。まだ東京に仕事がない頃から、勉強会など何か用事を作って月に1度は上京するようにしていた。

キャリアが広がる転機となった出会いがあったのもこの頃だ。

「今の仕事が生まれたのはなぜか、さかのぼり年表を書いてみたらすべては14年ほど前に参加した『朝の勉強会』にたどりついた。HUBとなる人との出会いが始まりだったとわかったんです」

それはMBAホルダーがメインのビジネスパーソン向けの朝活セミナー。ゲストスピーカーが30分講義をしたら、あとは朝ご飯を食べたりしながら情報交換をするような会だった。

「そこで名刺交換させていただいたのが早稲田大学ビジネススクールの杉浦正和教授。ちょっとした会話を交わしたんですが、それが面白かったのか『今度、授業に遊びに来ませんか』とお誘いいただいたんです。それが縁となってつながりが生まれて、後々には同校の非常勤講師となるキッカケにもなりました」

杉浦教授がつないでくれた人たちからさらに人脈も広がり、それが今の仕事へとつながっていった。

地方と都市部をつなぐHUBとして機能する

現在谷さんはビジネスパーソン向けのトレーニングと並行して、地元に関わるさまざまなプロジェクトにも参画している。

「拠点をポンと置くことによってそこにはネットワークが生まれる。地元と東京に拠点があることで地方と都市部、2つのネットワークをつなぐHUBとして機能できている。人と人をつないでそこから広がりを生み出せることが二拠点生活の強みでもあると思います」

人とのつながりからキャリアが広がっていった谷さんだが、人脈やネットワークづくりを意識的にやったことはない。

「元が人見知りで受け身なので、はじめましての状況でたくさんの方とつながるのは苦手なんですよ。人とつながることが目的だったとしたら負担が大きすぎて行動できなかった。ただ、何かの会に参加したときには、その会を差配した人や席の近い人には自分から話しかけようと決めてはいました。大勢の人と仲良くなろうと考えると負担になるけど、隣の席の人くらいなら話しかけられますよね」

知らないことがたくさんあったことも行動につながった。

「コーチングを仕事にできるとは思ったけれど専門的なことは全くわからなかったので、知らないから勉強しに行こう、知らないから見に行ってみようとフットワーク軽く行動できて、行った先で少しずつ人と知り合っていくことができた。知らないということは強みでもあったなと思います。利害関係のないゆるいネットワークが有用な情報をもたらしたり、何か新しいアクションにつながっていく『Strength of weak ties(弱い紐帯の強さ)』というセオリーがあるんですけど、私は知らぬ間にそれを作っていたんだと思います」

受け身な人ほど外へ行かないと広がらない

継続する関係は気を回しすぎて負担になる。深くつながる人間関係はごく少数でいい。話題もネットワークも広く浅いのだと谷さんは語る。

「何かあったときに『そういえばそれっぽいこと言ってた人がいたな、じゃあ今度その人をつなげて飲み会でもしようか』、そんなふうにHUBとして機能する、そういうつながり方が自分には合っているかなと今は思っています」

「居心地のいいところにずっといたら同じ刺激しか得られない。受け身な人ほど外に行かないと広がらない」とも考えている。

撮影/片岡 祥

取材・文/ささきみどり

1974年香川県生まれ、香川大学卒。建材商社営業職、IT企業営業職を経て2005年独立。

専門はビジネスコーチングおよびファシリテーション。企業、大学、官公庁などで研修やワークショップなど、年間約200本の対話を通した学びの場づくりを行う。2015年、優れた講義を実施する教員に贈られる「早稲田大学ティーチングアワード」を受賞。雑誌やウェブサイトへの記事寄稿、取材依頼等多数。株式会社ONDO代表取締役、 早稲田大学ビジネススクール非常勤講師、岡山大学非常勤講師。

株式会社ONDO https://ondo.company/

Amazon著者ページ https://www.amazon.co.jp/l/B075D92BYQ

Facebook https://www.facebook.com/ondo.community/

Twitter https://twitter.com/office_123

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。

-

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。

-

2026/01/13老いると自由を失う、なんてない。―老い・介護・死について、日本とスイスの事例をもとに語り合う―上野 千鶴子・リッチャー 美津子

2026/01/13老いると自由を失う、なんてない。―老い・介護・死について、日本とスイスの事例をもとに語り合う―上野 千鶴子・リッチャー 美津子「老いると自由を失う」は本当?上野千鶴子さんとスイス在住の介護職・リッチャー美津子さんが対談。リスクより本人の意思を尊重するスイスのケアや、安楽死の現場での葛藤を通じ、最後まで「機嫌よく」生きるためのヒントを探ります。

-

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜親の介護と自分の生活、両方を大切にするには?40代以降が直面する介護の不安と向き合うヒントを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。