安野貴博に聞く、社会の常識が変わるAI時代に「変化」を「チャンス」に変える3つのマインドセット

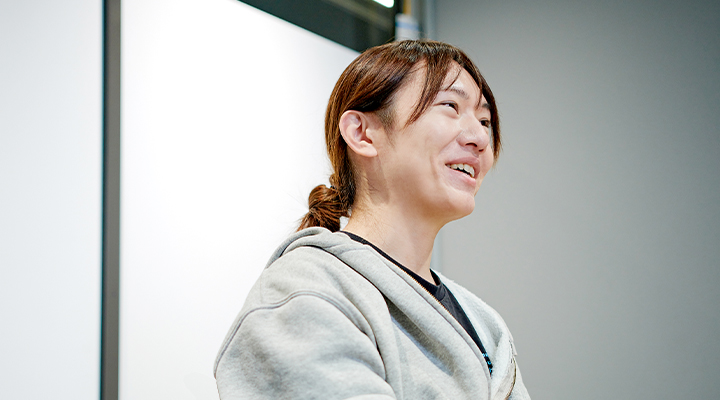

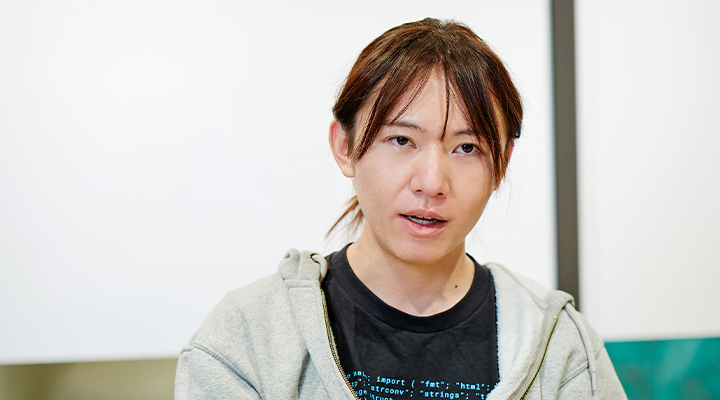

AIエンジニアとしてキャリアをスタートさせ、起業家、アーティスト、そして2024年の東京都知事選挙への出馬と、多彩な顔を持つ安野貴博さん。その異色の経歴の根底には、テクノロジーへの飽くなき探求心と、社会システムへの深い洞察がある。AIが急速に進化し、社会構造が大きく変わろうとしている今、私たちはどのようなマインドセットを持つべきなのか。安野さんのこれまでの歩みと、未来への視点に迫った。

安野貴博さんの経歴について、一言で感想を求められたら多くの人が「ユニークだ」と答えるだろう。

高校生ながらWebサービスを開発、東京大学時代は人工知能研究における国内の第一人者である松尾豊氏の研究室に在籍。卒業後は大手外資コンサルグループに就職。その後、AIエンジニア、起業家としてスタートアップを2社創業する。さらに2015年にはM-1グランプリにも出場。小説家としての顔も持ち、これまで2冊の小説を刊行している。アートユニット「実験東京」にて生成AIを駆使したアート作品も継続的に発表しているなど、ビジネスの領域を飛び越えた活躍にも目がいく。極め付けは、記憶にも新しい2024年東京都知事選への出馬だ。「テクノロジーで、誰も取り残さない東京を作る」を掲げた安野さんは、全くの新人だったにも関わらず最終的には得票数第5位(約15万票)という票数を獲得した。

生成AIの加速度的な進化が注目される今。これからの時代をどう生きればいいのか、多くの人がこの課題に直面し、自分の力の無さを感じ取っているのかもしれない。この激動の時代に挑戦心と創造性と視野の広さを携え様々なフィールドを横断して自らのキャリアを築いている安野さんの生き方は、多くの人々にとって、特にこれから社会に羽ばたいていく人たちに、刺さるものがあるはずだ。

ものづくりとシステム、社会への関心の芽生え

ーー安野さんのこれまでのキャリアを振り返ると、とてもユニークというか、いろいろなことをやられているなという印象をまず受けるのですが、それらに通底する安野さんなりの考えや基準はあるのでしょうか?

「基本的に自分は、『ものづくり』や『システム』、そして『テクノロジーが未来の社会でどう使われるべきか』への関心をこれまでずっと持ち続けてきました。だから都知事選への出馬も自分のなかでは、脈絡のない新しいことにチャレンジした感覚ではないんです。政治はいろいろな物事に影響を与える巨大なシステムですから」

ーー安野さんがテクノロジーに触れる楽しさに目覚めた原体験は何だったのでしょうか。

「小学校3年生の頃に父親がパソコンを買ってきたんです。それをちょっとした興味本位で自分も触り始めたらExcelに夢中になりました。関数があって、それを駆使するとボタン一つで色が変わったり、計算ができたり、単純なゲームっぽいものも作れたりする。そうしたことにまず感動したんです。そして、もっと凝ったことをやりたくなった時に、Excelのマクロという機能を知って、プログラミングを学ぶようになりました」

ーー高校生の頃にはWebサービス『ねみんぐ!』(※)を作っていたり、すでに行動力というか、今につながる道筋を辿っているように思います。YouTubeの動画では15歳の頃に「自我を持ち始めた」と表現していましたが、そのあたりからのご自身の変化をどのように振り返りますか?

「『こういうことをやれると楽しそうだな』という目標設定を自分でし始めたのが多分その頃だと思うんですよね。自分の行動の意味を考えるようになったというか、自分の生活に対するコントローラビリティを持ち始めた時期でした。こんなシステムを作りたい、会社を自分で立ち上げてみたい、などと思い始めた時期です」

(※)ねみんぐ!:画像をアップロードするとユニークな名前を付けてくれるWebサービス。当時高校生の安野さんが、同世代の仲間と共に作り上げた。

ーー安野さんはスタートアップを2社創業されていますが、その頃、会社を作ってみたいと考えるようになったのですね。

「当時は梅田望夫さんの『ウェブ進化論』(筑摩書房)がすごく盛り上がっている時期でした。そういうシリコンバレーカルチャーを中高生ながらに憧れの目で見ていて。YouTubeも最初はガレージから始まって、そこからGoogleに買収された話など、ものづくりの最前線で行われていることに刺激を受けて、自分もそういうことをしてみたいなと思い始めたんです」

ーーしかし大学卒業後にいきなり起業するのではなく、一度大手コンサル会社に就職されてますよね? それは何かお考えがあったのですか?

「将来AI分野での起業を見越した上での選択でもありました。当時、ソーシャルゲームやスマホアプリ系の企業が盛り上がっていた時期だったんですけど、AIで起業するならおそらくBtoBのソリューションに寄るだろうなと考えていました。機械学習やAIを使ったビジネスモデルは、たくさんのデータのトランザクションのなかで、そのうちの自動化できる部分が付加価値になってくるものが多いのですが、その業務を自動化するツールを作るためには大量の蓄積データやニーズを掴むことが必要になります。そうした時に、いろいろな会社のプロジェクトに関わることができるコンサルはすごく良かったです。それぞれの会社や業界の意思決定プロセスを間近で見ることができて、激務でしたがそこでの経験はとても大きかったですね」

ーーその後コンサルを辞め、2016年に安野さんはAIチャットボットサービス『BEDORE』を創業されるわけですが、準備期間の中でどのように事業アイデアを固めていったのでしょうか。

「これはあまり表で言っていないことなんですけど、最初からチャットボットに着目したわけではありませんでした。胸部レントゲン画像の読影をディープラーニングでできないかと思って、レントゲン画像が載っている医学書を大量に買って、レントゲン画像の読み方を自分でも学習しながらAIにも学習させたこともあります。あと、Googleマップのストリートビューデータから読み取って、空き家を推測する診断プログラムを作ったり。色々な検証を重ねていく中で、2016年当時の技術的な状況や、自分のビジネスとしてのファーストステップということも考慮し、チャットボットのサービスにたどり着いた感じです」

ーー話を聞くと、漠然と夢を持たずに、自分のステップや社会のニーズを現実的に分解して夢に向かっているところが安野さんの素晴らしいところだと感じます。『BEDORE』の後は、『MNTSQ(モンテスキュー)』というリーガルテック・カンパニーを2019年に創業されますよね。 2つのスタートアップを創業し、いろいろな経験をされるなかで今の自分に活きているものはありますか?

「すごく抽象化していうと、『はじめる力』を得た経験だったと思います。新しい事業を作る時って始め方が難しいんですよね。最初のお客さんを見つけるのも大変だし、チームメンバーを集めるのも大変。でもスタートアップはそうした大変なことを全部一気にやらないといけないんですよ。だから“始めまくる”ことが必要。2社創業するなかで、そうしたことをやらざるを得ない状況に追い込まれたことによって、一定のレベルまでは到達できたし、自分自身それが好きでもあることに気づけたと思います」

ーー昨年東京都知事選挙に臨んだのも、まさに「はじめる力」ですね。

「そうかもしれませんね。妻からの『都知事選に出てみなよ』という何気ない一言をきっかけに、翌日には供託金の300万円を振り込んでいたので。そこから大急ぎでマニフェストも準備しました」

ーー現在は、都知事選で「チーム安野」が活用した方法をもとに、「デジタル民主主義2030」の取り組みにも力を入れてらっしゃいますよね。本当にいろいろな肩書き・活動をされていますが、睡眠時間は取られていますか?

「僕はロングスリーパーなので、基本的には8時間は寝るようにしています。忙しい時でも、6時間は絶対寝るようにしていますね。本当は10時間寝たいんですけど(笑)」

AI時代に必要なマインドセット

ーー技術革新の最前線に身を置き、テクノロジーを社会や人間との関わりのなかでどう活かすかを常に問い続けてきた安野さんに伺いたいのですが、これからの時代、私たちはどのような姿勢で生成AIの加速度的な進化やテクノロジーと向き合うべきなのでしょうか。

「不確実性が増えていくことは間違いない時代において、不確実性をどう自分なりにマネージしていくかが重要だと思っています。AIの進化は指数関数的です。変化が始まったな、と思った次の段階では、もっと大きな変化が来る。このスピード感に体を慣らさないといけません。僕らのようなエンジニアはAIで盛り上がっていますけど、そのAIの得意分野がプログラミングなわけです。現時点で既に、特定の課題において僕はAIにエンジニアとして太刀打ちできませんし、さらに数年後にはプログラミングができるというエンジニアの優位性は完全に失われているかもしれません。経済に対する知性の価値がゼロになった時、何が価値になるのか。もしかしたらそれは筋肉かもしれないですよね。そうなった時に新しく何か始めてみようかなと思えるかどうか。それは個人の技術や能力というより、マインドの問題だと思います」

ーーしかし、急激な変化を迎える時代のなかで挑戦や変化を恐れる気持ちを抱く人も多いと思います。安野さん自身は、挑戦した上での失敗や挫折をどのように乗り越えてきたのですか。

「基本的に自分は失敗しまくりの人生を送っていると思います。でも、失敗するうえで気をつけていることが2つあります。ひとつは社会的に問題のある失敗はしないということ。例えば逮捕されたり、そういった社会に悪影響を及ぼしたり自分が再起不能になりかねないリスクは避けるようにしています。もうひとつは、小さく失敗することです。掛け金は徐々に大きくしていった方がいいという考えです。1日頑張ってダメでもそんなにダメージはないですけど、何年も時間をかけて頑張ったものがダメだったらダメージが大きいじゃないですか。だから失敗するなら早い方がいいんです。高速に小さく失敗を重ねていって改善を繰り返していけば、僕みたいな失敗多数の人間でもなんとかやってこれるんです」

ーーちなみに安野さん自身はAIをどのように使っているのでしょうか? 例えば小説を書く時には?『サーキット・スイッチャー』(早川書房)と『松岡まどか、起業します』(早川書房)どちらもとても面白かったです。

「『松岡まどか、起業します』は、2〜3%くらいAIを使っています。当時のAIはアイデアを出す方向ではまだまだだったので、類語辞典として使っていました。適切な表現が思いつかないところに、該当箇所を××にしておいて、『この××を埋める言葉を100個ぐらい考えて』と言って、その100個の中からハマる表現を考えるとか。あとはAIが喋るシーンが多いので、その言葉をAI自体にドラフトしてもらっていました。そうするとAIが喋っている感がよりリアルになるので」

ーー安野さんはAIエンジニアでもあるし、小説やアート作品を作るクリエイターでもあります。その領域をまたいで活躍する姿はまさにこれからの次世代を象徴する感じもあるのですが、ご自身の中ではどのように両立させているものですか?

「エンジニアとしてソフトウェアを作るのも、小説を書いたりアート作品を作るのも、何かを作るという点で同じ『ものづくり』です。そして、自分が作るものはテクノロジーのフレーバーがするものばかりだと思っています。テクノロジーが世の中をどうしていくのか、という妄想は小説を書く時だけでなく、プログラミングを書いている時にも実践しています。例えばあるAIシステムがあったとして、これを悪い人がいたらどう攻撃するだろうかみたいな想像も、仕事としてセキュリティを担保しなければならないので、すごく考えるんです。その危うい側面を書いたのが、一作目の『サーキット・スイッチャー』でした。だからエンジニアとしてのものづくりと、小説家としてのものづくりの頭の使い方はとても似ています。自分のなかでは分け隔てるものではなく、どちらも並び立つものなんです」

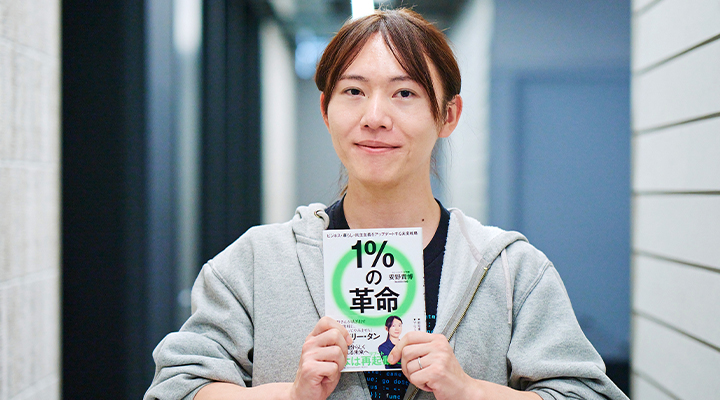

ーー2025年2月に発売された『1%の革命 ビジネス・暮らし・民主主義をアップデートする未来戦略』(文藝春秋)の最後に、安野さんは読者に伝えたいこととして「1%の挑戦者になることを恐れてはいけない。全ての人は内なる創造性を持っている」というメッセージを送っています。これから、テクノロジーの力で人間のできることが拡張されていくなかで個々人の能力や技術の差はあらゆる領域で小さくなっていくと思います。だからこそ大事なのは、自分が何をしたいか主体的に選択すること。そして失敗をしてもいいから勇気を持って行動に移せるかどうかがカギになってくる、という意味のメッセージだと解釈しましたが、では、その一歩をどのように踏み出せばよいのか。読者の方にアドバイスがあれば伺いたいです。

「大事なのはアウトプットしてみることです。いくら自分のなかに創造性が眠っていても、アウトプットしない限り何も始まりません。本を一万冊読んでも何かしらのアウトプットをしなければ意味がない。YouTubeで自分の考えていることを喋るもよし、文章を書くのもよし、コミュニティを立ち上げてみるのもよし。いろいろな選択肢がありますが、何かしらのアクションを起こして自分の外へ出ていけば、フィードバックがもらえて改善につなげることができるじゃないですか。先ほど言った『はじめる力』とも重なりますが、何らかのアウトプットを始めてみるのが最初の一歩だと思います」

来るAI時代。毎週のように様々なAIツールが大幅なアップデートを遂げている。そのニュースを眺めているだけでも、AIが人間の知的能力の一部を代替し、社会や仕事のあり方を根本から変えうる時代の到来を強く実感する。この時代の大きな過渡期に、これから社会人としての一歩を踏み出す世代にとって、安野さんの経験とマインドセットは非常に示唆に富むものだったのではないかと思う。まず、新しいことを恐れず一歩を踏み出す「はじめる力」。その第一歩を踏み出すために不可欠な、具体的な「アウトプット」。そしてそれらを繋ぐ「高速に、小さく失敗すること」。未来を自ら形作るための実践的な「3つのマインドセット」は、特にこれからの社会を担う世代にとって重要なヒントとなるだろう。

最後に安野さんは、春から新たな生活へ踏み出した新社会人に向けてメッセージを送ってくれた。

おそらく、ここから数年は、AIによる技術的進化でものすごく大きな変化が起きる時期だと思います。それは業界のなかで当たり前だと思っていたことが、当たり前でなくなる可能性があるということです。いろいろな変化が訪れるなかで、良い点としては今までは無かったチャンスがたくさん生まれるかもしれないということです。ルールが変われば、ゲームが変わるので、ある種これまでの知識や経験が無効化されることになる。つまり、新社会人の方にとって有利な状況になるかもしれないということです。この、いわば“ボーナスタイム”を思いっきりエンジョイしてほしいと思います。

取材・執筆:平木理平

撮影:阿部拓朗

AIエンジニア、起業家、SF作家

1990年、東京都生まれ。開成高校卒。東京大学工学部システム創成学科卒。在学中、AI研究の第一人者、松尾豊氏の研究室に所属し、機械学習を学ぶ。ボストン・コンサルティング・グループを経て、2016年にAIチャットボットの株式会社BEDORE(現PKSHA Communication)を創業。2018年にリーガルテックのMNTSQ株式会社を共同創業。2019年、「コンティニュアス・インテグレーション」で第6回日経星新一賞一般部門優秀賞を受賞。2021年、『サーキット・スイッチャー』(早川書房)で第9回ハヤカワSFコンテストで優秀賞を受賞し、作家デビュー。2024年、東京都知事選に立候補、AIを活用した双方向型のコミュニケーション(ブロードリスニング)でつくり上げたマニフェストが大反響を呼び、安野貴博と「チーム安野」は第19回マニフェスト大賞グランプリを受賞。2024年11月より東京都のデジタル化を推進する一般財団法人GovTech東京のアドバイザーに就任、現在に至る。

2025年4月には『はじめる力』(サンマーク出版)を出版。

X @takahiroanno

YouTube 【生成AI】安野貴博の自由研究チャンネル【SF作家】

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」