【後編】空き家問題の現状と課題とは? 活用事例と活用支援・取り組みを解説

少子高齢化により、日本の人口減少は加速しています。その結果、さまざまな問題が引き起こされていますが、その一つが空き家問題です。

「家の片付けができていない」「売りたくても売れない」といった理由で空き家を放置している所有者も少なからずいて、相続した家が「負の不動産」となり得る問題もはらんでいます。総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、2018年時点での空き家は全国で約848万9000戸と過去最大となっており、空き家の管理や活用は喫緊の課題と言えるでしょう。

そうした中、空き家問題に取り組む動きも始まっています。ここでは、空き家問題について下記の3点について解説します。

前編

後編

空き家の活用事例と活用支援・取り組み

民間レベルで空き家活用がなかなか進まない大きな要因として、活用するための投資負担が重いという問題があります。最も一般的な活用方法は売却や賃貸ですが、そのためには外壁や屋根の改修、水まわり設備の交換など数百万円の初期投資が必要になります。

こうした課題をクリアすべく自治体が民間企業と連携し、空き家対策に取り組むケースも増えてきました。ここでは、2つの事例を紹介します。

事例①AKARI三鷹

北斗ソリューションズ株式会社は、NPO法人 空家・空地管理センターと協力して、「AKARI(あかり)」という制度を開始しました。同社は空き家を3~7年間借り上げ、大規模なリノベーションを行ったのち、戸建てや店舗、民泊として利用者に賃貸しします。空き家の管理は入居者と事業者が行うため、物件所有者は管理の手間がかかりません。物件所有者は租税公課を支払い続けなければなりませんが、家賃収入を得ることでそのための収入源を確保できます。また、契約期間が終了すれば、以前よりもキレイな状態で物件が手元に返ってくるという仕組みです。

すでに「AKARI三鷹」として築年数不詳の空き家を5年間借り上げ、純和風の雰囲気はそのままにリノベーションし、賃貸一戸建て化した例もあります。

事例②うぶすなの家

新潟県十日町市、津南市による「大地の芸術祭」実行委員会において、空き家と廃校をアートミュージアムとして活用する取り組みがなされました。そのうちの一つである「うぶすなの家」は、築約100年の茅葺きの民家に現代陶芸家たちによって囲炉裏やかまど、洗面台、風呂などが設置され、やきものの美術館兼レストランとして再生していました。

アートと地域活性化の事例

上述の事例に加え、アートと地域活性化の事例は他にもあります。

木工用ボンドで絵を描く現代アート作家として活躍する冨永ボンドさんは、結婚を機に佐賀県多久市に移住しました。そこで目にしたのは、過疎化が進行し、商店街の店が次々とシャッターを下ろしていく「シャッター商店街」。

多久市の職員からの働きかけがきっかけで、冨永さんは「多久市ウォールアートプロジェクト」を提案しました。これは多久市を中心とした半径500m以内の中心地に大きな壁画を100カ所作り、日本一のウォールアートの街を形成するというプロジェクトです。同時に多久市周辺の空き家を活用し、ワークショップを開いたり、物販の店を置いたりもしています。これが観光資源となり、多くの人を呼び込めるようになり、今では街の雰囲気も大きく変わったようです。

全国空き家対策推進協議会が運営する検索サイトでは、全国自治体の空き家対策支援制度情報を掲載しています。今空き家を所有している人に向けた、物件の説明や片付け等に使える支援制度や、働き手世帯・子育て世帯をターゲットに、定住の意思のある県外からの移住者が購入した空き家の改修等の費用を補助する制度が検索できるようになっているため、活用してみてはいかがでしょうか。

地域活性化や理想の住まいづくりを通じて空き家の有効活用に取り組む事例

多くの人が「役に立たない」「古くて住めたものではない」という感想を持ちがちな空き家ですが、空き家の可能性を開いた人たちがいるのも事実です。実際、空き家は放置すればさまざまな問題を引き起こしますが、正しく活用することで対処コストの削減、人口の循環、税収増など好循環を生み、地域創生の動力になり得ます。以下では、その一例をご紹介します。

「LIFULL地方創生」では、2017年にスタートした「LIFULL HOME'S空き家バンク」を通じて、全国の空き家を掘り起こしデータベース化し、空き家の有効活用やその先にある地域活性化に取り組んでいます。空き家バンクの成功事例として、カフェやゲストハウス、シェアハウスなど多様な活用が生まれているとのことです。

渡邊享子さんは、宮城県石巻市で株式会社巻組(まきぐみ)を立ち上げ、宮城県内、東京都内で計15軒の賃貸物件、民泊付きシェアハウスを運用しています。ただ、その狙いは地域活性化ではなく、あくまでも居住者一人ひとりが自分らしく幸せに暮らすことだと言います。

水上和磨さんは、東京都台東区の築100年の古民家・桜縁荘の管理人です。また、株式会社まちあかり舎代表取締役として、空き家になっている古い建物をオーナーから借り受けて改修、それをサブリースして貸し出すことで再生を図る取り組みを行っています。水上さんは、古い建物をリノベーションするにしても、完璧な商品にする必要はなく、傷だらけだからこそ魅力的であり、家に対する考え方をもっと柔軟にすべきだと言います。

国土交通省モデル事業「LIFULL HOME'S空き家バンク」とは

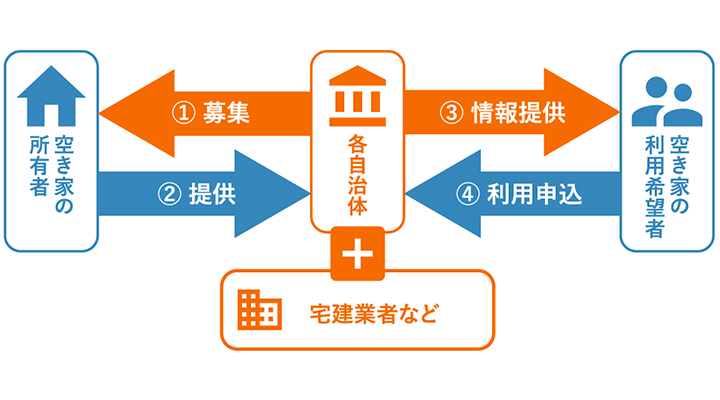

「空き家バンク」とは、地方自治体が、空き家の賃貸・売却を希望する所有者から提供された情報を集約し、空き家をこれから利用・活用したい人に紹介する制度です。

「LIFULL地方創生」が取り組んでいる「LIFULL HOME'S空き家バンク」は、地方自治体が募集する空き家と、空き家の利活用を希望するユーザーをマッチングする情報プラットフォーム。自治体は空き家、空き地の情報を無料で登録、編集、公開できます。

空き家をお持ちでお困りの方は、空き家が所在する地域の自治体に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

まとめ

空き家問題は、物件所有者や、各自治体ごとの狭い範囲で見れば頭の痛い問題かもしれません。しかし、俯瞰(ふかん)的な視点で見れば住まいをなかなか探せない「住宅弱者」の人たちを助けるきっかけにもなります。また、起業家やアーティストなどに拠点を提供したり、地域活性化の起爆剤となったりするポテンシャルも秘めています。今後も行政だけでなく、民間も一体となってこの問題に取り組んでいくことが必要だと言えるでしょう。

前編を読む

株式会社LIFULL地方創生推進部空き家プラットフォームソリューショングループ/LIFULL HOME’S空き家バンク事務局。元国家公務員からLIFULLへ参加。空き家バンク、関係人口創出に関わる官民連携事業の企画を担当。

多様な暮らし・人生を応援する

LIFULLのサービス

みんなが読んでいる記事

-

2021/09/30【前編】多様化する夫婦関係の形【夫婦別姓、不妊、セクシュアルマイノリティーのパートナーシップ】

2021/09/30【前編】多様化する夫婦関係の形【夫婦別姓、不妊、セクシュアルマイノリティーのパートナーシップ】現代は家族や夫婦のあり方も多様化してきています。しかし社会や法制度は旧態依然で、多様化する様々な家族形態を認め、尊重できているとは言い難い現状です。夫婦別姓、不妊、セクシュアル・マイノリティといった家族や夫婦が抱える悩みや課題について紹介します。

-

2025/08/28ペットロスの苦しみと受け入れ方|11歳の愛猫を亡くした猫ライターの体験談

2025/08/28ペットロスの苦しみと受け入れ方|11歳の愛猫を亡くした猫ライターの体験談ペットとの別れによる「ペットロス」にどう向き合うか。愛猫を亡くした筆者が、闘病から看取り、葬儀、そしてその後の心のケアまで、深い悲しみを和らげるために実践した具体的なポイントをリアルな心境と共にお伝えします。

-

2022/06/02親の老後と介護について解説!介護生活で必要なお金と話し合っておきたいポイントを解説

2022/06/02親の老後と介護について解説!介護生活で必要なお金と話し合っておきたいポイントを解説内閣府の調査によると、2036年には3人に1人が高齢者という時代になると言われています。高齢化が進む日本において、親の介護に不安を感じる人も少なくありません。この記事では親の介護における注意点や知っておくべきポイントを紹介します。

-

2022/09/29結婚できない女性はかわいそう、なんてない。山口 真由

2022/09/29結婚できない女性はかわいそう、なんてない。山口 真由東大卒、財務省入省、ニューヨーク州弁護士資格取得と、誰もが認めるエリート街道を歩んできた山口真由さん。だが、30代後半に待ち受けていたのは「結婚できない女はかわいそう」の大合唱だった。彼女が考える日本の家族や法律の問題点、アメリカとの比較、親に自分の考えを理解してもらうために必要な姿勢について伺った。

-

2023/03/22晋平太・呂布カルマ・よよよちゃん鼎談/後編「ヒップホップ教に入ろう。主人公マインドで生きよう」晋平太(中央)・呂布カルマ(左)・よよよちゃん(右)

2023/03/22晋平太・呂布カルマ・よよよちゃん鼎談/後編「ヒップホップ教に入ろう。主人公マインドで生きよう」晋平太(中央)・呂布カルマ(左)・よよよちゃん(右)ラッパー晋平太さん、呂布カルマさん、歌まねヒロインよよよちゃんの3人が「アンコンシャスバイアス」やアンコンシャスバイアスが潜んだ言葉=アンコン語についての考え方、とらえ方、自分らしく生きるヒントを語っています。LIFULLとYouTubeチャンネル「Yo!晋平太だぜRaps」とのコラボ連動インタビュー後編。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」