家族以上の強い結びつきは作れない、なんてない。

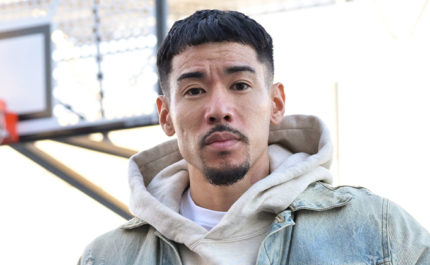

多種多様な人が集まり、共に暮らし、共に働くことを目的につくられた拡張家族「Cift」の発起人である藤代健介さん。慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科に在学中、空間設計に関連するコンサルティング会社prsm(プリズム)を設立。以降は、場づくりを通して「平和とは何か」について考え、個人同士がより深い愛を持ってつながられる社会づくりを目指しています。自身もCiftに住みつつ、現在は複数の拠点を持ちながら生活を送り、従来の家族という枠を超えたコミュニティーを今まさに構築している藤代さんの考えに迫ります。

「家族」とはこれまで、血のつながりのある集団を指し、一緒に住んだり、人生の長い時間を共にしたりと、常に血縁関係の中に見いだされてきた関係でした。しかし最近では、その定義が変わってきているかもしれません。映画『万引き家族』がカンヌ国際映画祭において最高賞であるパルム・ドールを獲得したことは記憶に新しいでしょう。ニュース番組でも日々家族による虐待や老老介護問題が取り上げられているほか、老親に頼って生活する子供の存在がメディアを通して浮き彫りになるなど、家族について深く考える機会が増えたように感じないでしょうか。かつて、家族のことは家族が一番理解し、家族と一緒に住むことが最上という固定された価値観からの脱却、すなわち「制約からの解放」が時代と共に進んでいることは間違いないでしょう。こういった家族について、藤代さんはどのように考えているか。そしてどんな家族をつくりたいと思っているのでしょうか。ご本人に話を伺いました。

多様性にあふれた人たちが共存できる場所を作る

東京・渋谷にCiftが誕生したのは2017年5月のこと。「共に暮らし、共に働く」を目的につくり、クリエーターが続々と集まってきました。もともとは、空間設計に関する仕事に携わっていた藤代さんのもとに、ある日“面白い住宅をつくりたい”といった相談がきたことがきっかけだったといいます。初めはコンサルタントとしてリサーチなどを行っていましたが、関わっていくうちに自分事として捉えるようになり、自ら世界観を作ることにコミットし、自分もCiftに居住することを決めました。

「僕は昔から建築や思想が好きで、当時、大学院に通いながら、建築やサービスデザインなど、場をつくる仕事をしていたのですが、在学中に会社を設立しました。具体的には、場づくり、コミュニティーづくり、地方自治体のコンセプトづくり、大規模ディベロッパーの施設づくりなどをしており、現在も一部続けています。そんななかで数年前、Ciftの原型となる話が僕のところにやって来たんです。関わっていくうちに『これは本気でやろう』と思うようになり、1年ほどかけて2017年5月にオープンしました」

オープン後は特に宣伝活動はしなかったそうですが、居住したいという人が徐々に現れてきたといいます。

「現在もそうですが、最初の居住者は、僕の友達、または友達の友達だったんです。現在は、大企業社員、教育関係者、ミュージシャン、ソーシャルヒッピー、映画監督、社会起業家など、多種多様な人たちが集まって、それぞれの世界観が相互作用しています。Ciftは、建物自体のことではなく、概念的な存在です。僕自身は、Ciftの管理人でもなく代表でもありません。発起人ではありますが、いちメンバーで、僕がイニシアチブをとる場ではありません」

愛を持って生きられるかという挑戦

現在、Cift全体で約70人のメンバーがいます。その中でCiftが挑戦しているテーマは「結ばれること」だといいます。

「今の時代があまりに結びというものが失われているように感じます。日本の歴史をたどると、近代と呼ばれる時代になって以降、個人の中でワークスタイルもライフスタイルも自由と合理性を求め、その限界が現在の世界情勢的なマクロな視点でも見えてきていると思います。利己的な自己愛が利他的な社会愛に勝りがちなのが現代社会の現状で、そこをどうやったら社会的な愛が持てる人間になれるかということがCift全体を通したコンセプトであり挑戦です。人は、結婚というシステムを使わなくても、ちゃんと家族としてお互いを信じ合って生きることができるんだっていうことを試してみたい。そこに信仰という力を使わずして『人の集まる場をつくる』ことがポイントだと思っています。人の内側にある『人を、信じたい、信じ合いたい』という前提を持ち寄ったコミュニティーで在りたいです。その人が悲しんでいたら、時間をかけて付き合ってあげたりしてその悲しみを受け止める。誰かがつらくなった時、苦しんだ時、悩んだ時に、どれだけその人に手を差し伸べられるかというところが大事だと思います」

Ciftを展開し続けるなかで人や人の愛を追求していきたい

「これまでCiftが存在していくなかで、社会に対して何かしら意味のあるものなんだなっていう感触は強くなりました。それは時代の流れもあって、Ciftが家族的なものを強調するようになっていった気がする、というのもあるかと思います。ですが、家族って厳密な定義はないと思っています。家族に対する考え方って人それぞれ違うのに、家族だって前提を共有しているのが、結果的に面白くなっているのだと思います」

こう話す藤代さんは、将来的な目標は特にないと言います。

「人としての道を追求していきたいという思いはありますが、そのなかでなんとなくの自分の未来は予想しています。シンプルにいえば、僕は今の自分の在り方をグローバルに拡張していくのだと思います。現在の僕は、妻がいて、それとは別にCiftの70人くらいの家族がいて、ほかにも日本に深いつながりのあるコミュニティーがたくさんあります。拠点では渋谷、恵比寿、逗子の3カ所が生活のベースになっています。その中で思うのが、緊張と緩和みたいなものをライフとワークの中でバランス良く取りたいというのがあって、都市と田舎を行ったり来たりしながら生活できたらなと。それを今度はグローバルでやっていくのかなと僕は思っています」

1988年、千葉県生まれ。東京理科大学建築学科卒。慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科在学中に、理念を場に翻訳するデザインコンサルティング会社prsm(プリズム)創設。その後、被災地のコミュニティセンターのコンセプトファシリテーション、大手百貨店の組織構造改革、大手不動産会社のオープンイノベーションプログラムコーディネーター、地方自治体とのまちづくりビジョン策定などに多重的に携わる。2015年に世界経済フォーラムのGlobal Shapers Communityに選出され、2016年度Tokyo Hubのキュレーターを務める。Forbes 30 Under 30 Asia 2018のThe Arts部門に選出。2014年には人生をプロトタイプする半年限定のコミュニティーPROTOを創設し解散。2017年5月からは意識家族を通して平和活動を実践する拡張家族Ciftを創設しその一員となる。

多様な暮らし・人生を応援する

LIFULLのサービス

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。