勤務地は働くためだけの場所、なんてない。

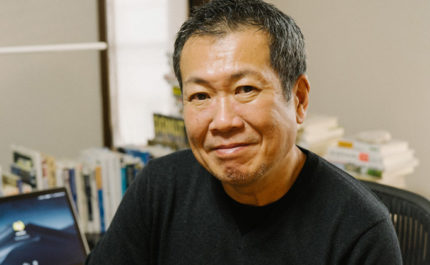

日本橋でまちづくりを考えるNPO法人「日本橋フレンド」を立ち上げた三井不動産株式会社の川路武さん。そこは世代も肩書も超えた人々が集まり、未来の街へとつながるアイデアが生まれる「場所」となっている。今、日本橋で行われている新たなまちづくりの姿とは。

働く時間は人生の1/3を占めるともいわれ、多くの人はそれだけの時間を会社のある土地で過ごしているはずだ。では、一体どれだけの人がその街に愛着を持っているのだろうか。「何年も勤めに来ている場所なのに、何も知らないって気づいたんです」、そんな思いがきっかけとなり、日本橋フレンドを立ち上げた川路さん。少しずつ変わり始めている日本橋の「いま」を伺った。

課題発見型の人間だから、

どんなところにいても、どうしたらもっと

便利になるかなって常に考えているんです

鹿児島県に生まれた川路さんは幼少期を「とにかく毎日泥んこでした」と振り返る。水たまりがあれば飛び込み、工事現場を駆けずり回り、近所の池で釣って飼育したザリガニは500匹超え、お祭りのひよこ釣りで持ち帰ったひよこは血気盛んな鶏に育ち、家も荒れ放題に……やんちゃなエピソードが尽きない様子からは、感覚のまま興味のあることに飛び込んでいた元気な幼少時代の川路さんの姿がうかがえる。

上智大学経済学部へ進学しアメフト部に所属。大学時代はひたすら部活動に明け暮れたという。「アメフトばっかりなうえに、将来への指標もなかったですし、就職活動を始めたのも遅かったんです。そんなとき、銀行勤めの姉から『どうせなら最新動向を見られる業界トップの企業に入ったら』って言われて。それから、まだエントリー可能な各業界のトップ企業を受け始めました」

そうして内定したのが三井不動産。最初は内勤として住宅部門の経理に配属された。「決算や法務の時期はすごく忙しい部署でした。膨大な紙の資料が当たり前の時代で、とにかく不便でどうにか使いやすくならないかなって考えて。ちょうどデジタルが主流に変わる時代でもあり、入社1年目に提案して、マニュアルやFAQはだれもが更新できる電子データベースに変えていったんです。今でもその部署ではそのデータベースが残っているみたいです」

サラリーマン的な仕事法から脱し、自分らしい仕事法を身につける

そんな川路さんに転機が訪れたのは、官・民・学の協業でまちづくりを進めるプロジェクト「柏の葉スマートシティ」担当時のこと。

「まちづくりを進めていく中で、現場の方や大学の先生、クリエイターにアーティスト、さまざまな専門職や業種の方々と出会うようになりました。そこであるデザイナーの方から『Macを買え』とか『毎日絵を描き続けてみろ』とか、いろんなアドバイスを受けて。学生時代から音楽と絵はダメだって決めつけていたんですけど、通勤電車の中で描き続けてみたんですよ。そしたら、上手くはないけどアイデアを伝えるための絵は描けるようになったんです」

「それまでの自分のようなサラリーマンの仕事方法って数字をまとめた収支表作って、ワードで企画書作って、それ以上は外注に出して終わりだったんです。でも、自分で撮った写真や自分で描いたイラストをMacのKeynoteで編集して、ある程度デザインされた企画書が作れるようになった。そうしたら仕事の見せ方も変わって、ビジネスの文脈が一段上がったんです」

「柏の葉プロジェクト」から異動となり、日本橋本社へ戻った川路さんはあることに気づく。「足掛け10年以上も日本橋に本籍があるのに、ここは自分の街だって言い方ができないなって。有名な寿司屋にもうなぎ屋にも入ったことがないし、お店の旦那さんも知らなくて」。そう語る川路さんは、日本橋=仕事をするだけの場所という分断された構造から何かを変えたいという気持ちが芽生えたのだそう。

「この日本橋で、今まで自分が培ってきたソリューションで、リアルな場に人が集まって、話し合って、互いに感化されて、そして行動に移す、そんなことが起きる場所にしたいなと思ったんですよ」

「働く場所を第2の故郷に」を掲げたNPO法人日本橋フレンド

日本橋は半径1km以内に46万人もの人々が働き、創業100年を超える伝統ある企業が200社以上。街のファンも多く、さまざまな肩書を持つ人々が集まるエリアとして知られている。そんな日本橋で2011年、ワーカー、老舗店の旦那衆、クリエイター、来街者たちによる新しいまちづくりの形を追求するNPO法人「日本橋フレンド」を設立する。

「三井不動産に限らず、野村證券さんも、布団の西川さんも、伊場仙さんも、みんな日本橋を愛する理由があるはずなんです。それを楽しみながら考える場所が作りたかった。日本橋に働きに来ている人も、老舗さんも、日本橋が好きな来街者も、それぞれがもっと近い関係性にあったら良いですよね」

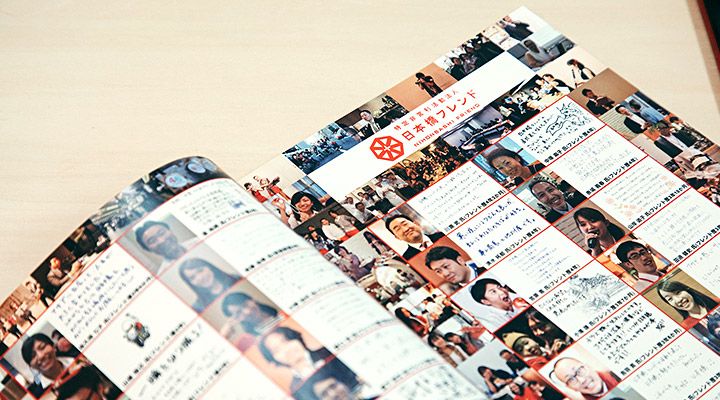

「日本橋フレンド」ではさまざまなプロジェクトが展開されている。メインとなる朝活イベント「アサゲ・ニホンバシ」は 日本橋にゆかりのあるさまざまなゲストスピーカーを招いて開かれる朝活だ。その他にも不定期で開催されている、日本橋から「ニッポン」を知る活動「ニホンバシ46ドウフケン」、日本橋川をボートでクルーズする「ミズベ・ニホンバシ」、老舗店を食べて回る「老舗ツアー」など、ワーカー、老舗店の旦那衆はもちろん、来街者やクリエイターが集い、楽しみながら交流する場は、新鮮な光景だったという。

「アサゲ・ニホンバシ」の開催39回目を記念して日本橋弁松総本店の店主さんが制作してくれた記念冊子。

街の中での「コミュニケーション」のあり方

毎度盛況を迎えるイベントに成長した「アサゲ・ニホンバシ」。イベント参加者以外に、活動サポートのボランティアも含めるとかなりの人数が一堂に会する規模で開催されている。そんな中でのコミュニケーションのあり方を川路さんは常に意識しているのだそう。

「イベントなどの場で僕が大切にしているのは、僕らの感覚で基準を作ってシャットダウンせず、まずはどんな人も受け入れて愛でること。こっちは日本橋フレンド、ここからはそれ以外、そんな基準は感覚論でしかないんです。それでも違うと思う人がいるならば、そのときは自分から去っていくだろうし」

「僕を含む日本橋フレンドのスタッフのポリシーなのですが、どんなときも一番最初に自己紹介をしています。新しい人が来たときに、その人に自己紹介だけさせて、いつものメンバーは何食わぬ顔で座っている、なんて光景がよくある。全員が初対面なのに。みんなで自己紹介したら、そのコミュニケーションの中で人間関係も知れるし、すぐに溶け込むようになる。肩書を超えていろんな人と会うことで、会社組織にいるとできなくなってしまうようなことが学べました」

「日本橋を第2の地元に」というテーマを掲げた日本橋フレンドの成果は川路さん自身が一番肌で感じていたようだ。

「お昼ごはんで外に出るだけでも5人には声をかけられるくらい、日本橋で知り合いが増えたんです。たまに街で久しぶりの友達とばったり会って『おおー元気?』『最近どう?』なんて交わすことがあるじゃないですか。あの瞬間、もし自分が仕事で失敗して落ち込んでいたら、きっと明るくなれるし、もう少し頑張ろうって前向きになれる。その感じが日本橋にはいつもあるんです」

働いて帰るだけであった場所から第2の地元へ。日本橋では人と人とがつながり、新たなまちづくりの形が出来上がりつつある。「立ち上げた当初のミッションの礎は築けてきていて、アサゲ・ニホンバシも2020年開催予定の100回目で終了する予定です。その先のことは皆さんとまた考えていくつもりです」、そう話す川路さんの目には、さらなる未来の日本橋が映っているようだ。

劇を見に行ったとして隣同士で意見交換してくださいって言われたら、ほとんどの方は話したいはず。幼稚園の運動会に行けば、親はみんなスマホいじっている。そこで、もし園長先生が隣同士で挨拶してくださいって言ったら、それがきっかけできっと仲良くなると思うんです。

入学式で隣だった子や会社の同期が親友の率が高いのは、たまたま同じタイミングで入って、隣だったからなんです。緊張してたけど、話ができて助かったわけですよ。そういう『きっかけ』の分断がそこかしこで起きている。大抵の日本人は人としゃべって、うれしくて、楽しくて、仲良くなれるはずなんです。もう一度、それをつないでいきたいなって思いますね

非営利活動法人 日本橋ブレンド 会長

1998年三井不動産入社。官・民・学が協業するまちづくりプロジェクト「柏の葉スマートシティ」などで、さまざまなコミュニティ作りや環境マネジメント案件を担当・開発に携わった。その後、ビルディング本部・法人営業統括部の統括を経て、2017年に新規事業:ワークスタイリングの立ち上げに携わる。さらに個人として2011年にNPO法人「日本橋フレンド」を立ち上げ、次の100年を見据えた日本橋でのまちづくり活動を行っている。

多様な暮らし・人生を応援する

LIFULLのサービス

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。