産後パパ育休制度とは? パパ休暇との違い、男性の育児参加の現状とリアル

2022年4月より「改正育児・介護休業法」が段階的に施行されていますが、その一環として「産後パパ育休(出生時育児休業)」がスタートしました。

これまでの育休制度よりも柔軟に取得できるため、男性が実質的に育児に参加することが容易になりました。

この記事では「パパ育休」について、下記の7点を解説します。

- 産後パパ育休(出生時育児休業)とは?

- 育児休業は分割取得できる

- 産後パパ育休取得で給付金がもらえる

- パパの育休取得の現状

- パパ育休についてママたちが感じることとは?

- 育児休業のリアルとは?育児参加したパパの事例

- 育児の考え方・夫婦の関係性を改めて考え直してみよう

産後パパ育休(出生時育児休業)とは?

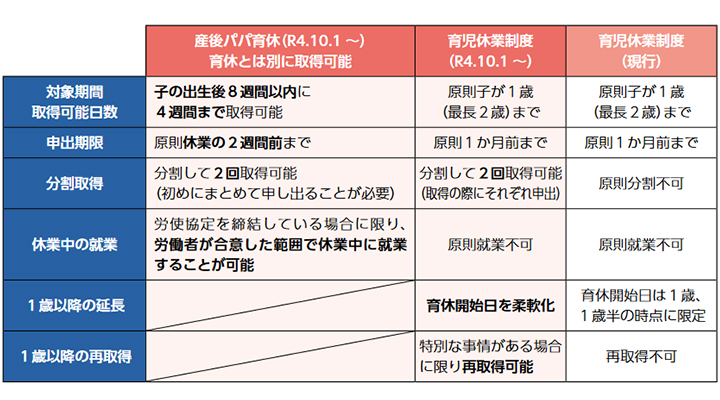

2022年4月から改正育児・介護休業法が段階的に施行されてきましたが、同年10月には「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設されました。この産後パパ育休は、男性労働者が子の出生日から8週間以内に育児休業を取得できる新たな制度です。

産後パパ育休では、育児休業の分割取得が可能で、必要に応じて2回に分けられます。また、所定労働日や所定労働時間に制限はあるものの、休業中の就業が認められている点も大きな特徴と言えるでしょう。

なお、産後パパ育休が創設されることで、妻の産後8週間以内に夫が育児休業を取得した場合にもう1回育児休業を取得できる「パパ休暇」は廃止されました。

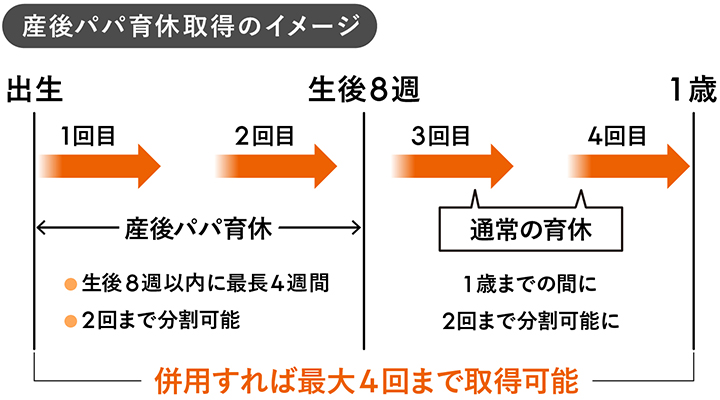

育児休業は分割取得できる

2022年10月施行の改正における最大のポイントは、出生時の育児休業の分割取得が可能になった点です。取得の際に都度申請すれば、2回に分けて取得できます。改正後は通常の育児休業でも分割取得が認められるようになったため、男性は産後パパ育休と育児休業を合わせ、最大4回の取得が可能になりました。

※出典:育児・介護休業法|厚生労働省

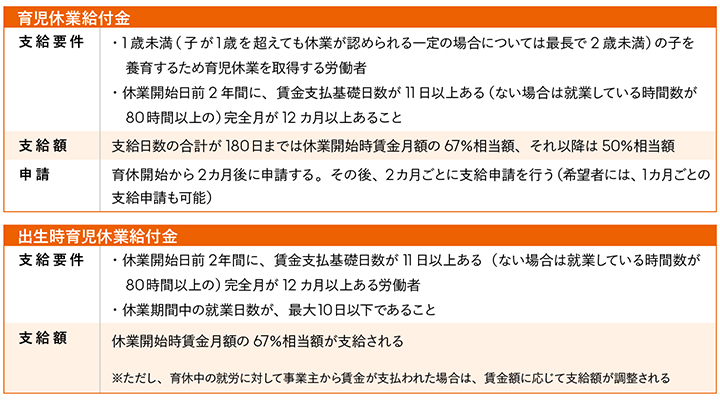

産後パパ育休取得で給付金がもらえる

育児休業あるいは産後パパ育休を取得している間は、会社から給与の支払いがないため世帯収入が減ってしまうという課題があります。そこで、育児休業中の経済的支援として国からお金が給付される制度が「育児休業給付金」「出生時育児休業給付金」です。条件を満たせば、雇用保険の被保険者に支給されます。産後パパ育休取得中に支払われる「出生時育児休業給付金」は、申請タイミングが通常の育児休業とは異なるので注意が必要です。

雇用している企業へ支給申請手続きを行うことで、各種給付金を受け取れます。詳しい申請方法は、お勤めしている企業の総務・人事など関係部署に確認しましょう。

出典:厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」

育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します|厚生労働省

パパの育休取得の現状

男性の育児休業の取得率は2011年で2.63%でしたが、2021年には13.97%と、10年間で約5倍に増加しました。この推移から育休を取得する父親が増えていることがわかります。

育児休業取得率の増加には、「育児・介護休業法」の改正と働き方改革の推進による労働環境の変化が大きな影響を与えたと考えられます。認定NPO法人フローレンスが2022年12月から2023年1月にかけて行った調査によると、「職場全体で働き方改革を実施している」企業の育休取得日数は、そうでない企業の約2倍という結果でした。

また、企業側を取り巻く環境や働き方の変化は当事者である男性従業員にも影響を与えています。中には当事者としてSNSを活用し、積極的に発信している人たちもいます。特に会社の代表がSNSで発信することで、組織全体が育休を取りやすい風潮が生み出されます。その積み重ねによって、新しい世代において「育休を取るのが当たり前」という新しい価値観が築かれつつあるようです。

貧しい家庭から独学で東大、ハーバードへ 5児の父が実践する子育てのための時間管理|たまひよ

本山勝寛:職場で初めて育休をとったのが私でした。何となくですが、前例のないことに最初は周囲も戸惑っていたと思います。何より私自身が、育休をとることに不安しかありませ https://t.co/7PKQakcXNb

— 本山勝寛 | 4kiz CEO (@k_motoyama) May 6, 2023

また、率先して育児に参加するパパの奮闘ツイートも多く、同じように育児に励むパパ・ママの共感を得ています。社内で初めて育休を取得し、双子の育児の過酷さを知って、改めてママへの感謝の気持ちをつづるツイートから、パパのリアル育児状況が伝わります。

思った以上に疲れた。

復帰初日は疲れるだろうな〜とは思ったけど想像以上だった。

1年育休して復帰または転職して保育園の送り迎えやって家事やって…ってやってるママたちの苦労を身をもって体感した。いや、こんなもんじゃないはず。

旦那さんの家事育児スキルアップ必須。

本当に頭が下がります🙇♂️— レオニ@DD双子1yパパ 育休取った課長 (@2525papa25) May 8, 2023

実際、少子化社会対策白書(令和2年版)によると、男性の家事・育児参画に関する意識に関して、「育児には父親の手助けも欠かせない」「父親はできる範囲で家事・育児に参加するべきだ」「子どもの成長のためには、父親の育児参加が必要である」「家事・育児は男女の区別なく同様に行うものだ」のいずれの項目でも「あてはまる」「ややあてはまる」と答えた人の合計が9割程度でした。

男性従業員の育休取得率が今後も増加するためには、企業側の取り組みも欠かせません。

例えば、前出の少子化社会対策白書によれば、男性・正社員で育児休業制度を利用しなかった理由に「会社で育児休業制度が整備されていなかった」と答えた人が23.4%、「職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だった」と答えた人が21.8%で、職場環境に関する理由が多く挙げられているからです。

また、「休暇取得促進のために何が必要か」を尋ねたところ、「休暇が取りやすい職場であれば」との回答が全体の約5割に上りました。

企業規模で休暇取得を促進する制度や取り組みが進めば、生産性や企業イメージの向上が期待できます。

出典:令和2年版 少子化社会対策白書(全体版)|内閣府

男性育休を推進した企業では取得率が52.0%→76.9%に! 伸び率急上昇企業の取り組みとは!?|認定NPO法人フローレンスのプレスリリース

パパ育休についてママたちが感じることとは?

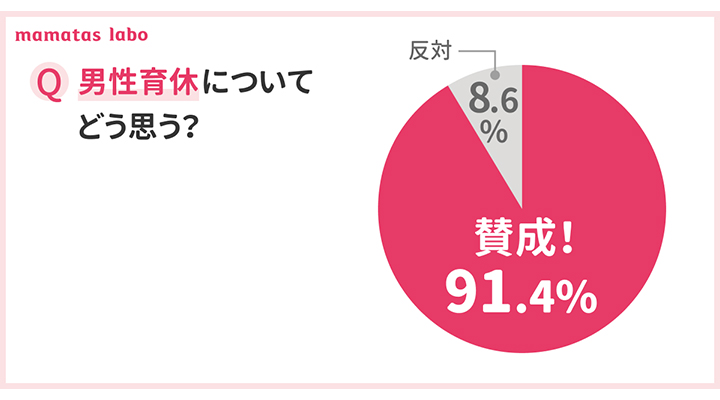

動画メディア「mamatas(ママタス)」は、令和ママたち約2,400人を対象に「男性育休」についてどんなイメージを持っているか、障壁は何か、また実際に男性育休を取った家庭の満足度などについてアンケ―トを実施しました。

全体の91.4%のママは男性育休に賛成しているものの、一方で「世帯収入が減るのは困る」「キャリアに響く」など、収入面や職場環境が不安要因になっていることがわかりました。また、パートナーが育休を取って「家事をやってくれて助かった」という声がある半面、「家にいても家事育児をやらないなら、いても邪魔になるだけ」という不満の声もありました。

育休取得のリアルとは? 育児参加したパパの事例

LIFULL senior介護事業部カスタマーユニット ユニット長の片山隆治さんは、LIFULL seniorの男性社員で初めて4カ月の育休を取得しました。

4カ月もの長期にわたる育休取得に踏み切れた理由について、片山さんは自分がマネージャーであるゆえに身構えて上司に相談したら、意外とあっさり同意してくれて、自分が思っていたよりもポジティブな返事がもらえたと言います。

スムーズに育休を取得できたことは良かったが、金銭面と仕事関係に不安を抱えていたそうです。出産や育児にどれくらいの出費があるのか、収支面のシミュレーションをするなどお金の不安は常にあったそうです。また、育休取得後の業務再開も「このブランクで復帰できるのか」という不安は常にあったようです。

しかし、片山さんは育休を取得したことに対して心から「良かった」と感じています。具体的には、育児休暇を取得したからこそ家族の絆が強まり、大変な時期をパートナーだけに押し付けてしまうのではなく、一緒に乗り越えられたことが良かった、と振り返ります。

▼関連記事

LIFULL seniorの男性育児休暇のリアル|仕事もプライベートも充実する組織とは

育児の考え方・夫婦の関係性を改めて考えてみよう

政府は2025年までに男性の育休取得率50%を目標に掲げています。そのためには、「育児=女性がするもの」というアンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)がなくなり、男性が育休を取るのが当たり前の社会へと変化していくことが求められます。

出典:男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集|厚生労働省

NPO法人ファザーリング・ジャパンの代表である安藤哲也さんは、父親の育児支援、講演、国や自治体の各種委員を担ってきました。安藤さんは、「男性も子育ては出産と授乳以外は全部できます。子どもはどんどん成長していってしまうので、『いつかやろう』ではなく、生まれてすぐの時期から育児をしよう」と呼びかけます。

助宗佑美さんと謙一郎さんは、出産を機に「妻が経済的な大黒柱、夫は家事・育児を担当」という選択をしました。二人は子育てには「性差」はなく、あるのは「性格の差」だけと言います。謙一郎さんは「たまたま佑美が稼ぐ立場、僕が家にいる立場であって、そこにはどちらが偉いとかどちらが低いとかはない。お互い本気でやっているから、本気で物事も言い合える」と話します。

IT企業に勤めながら、「パパの育休サロン」を主宰している橘信吾さんは、まだ男性の育休取得率が2.63%だった2011年に約1年間の育休を取得しました。橘さんは「子どもと一緒にいられる時間は限られているからこそ、人生には性別関係なく育児に集中する期間があってもいいと思うんです」と自らの経験に基づいて語ります。

また、世間の多くのパパは「育児はママにしかできないもの」という育児に対する偏見があるのでは、とつぶやく育児パパもいます。こうした無意識な思い込みによって「育児はこうすべき」と決め付けてしまい、夫婦間での協力にすれ違いが生まれてしまうケースも少なくないでしょう。

パパの中には、家事育児の一部を「ママにしかできないもの」と決めつけて神聖化してしまう人が居る。子供が泣き止まない時はやっぱりママだねとか、俺は料理が苦手だからやらないとか。ママにしかできないのは妊娠・出産と母乳をあげることだけ。他はパパでもできる。パパも全ての家事育児ができれば⇒

— あんでぃー@1年育休済のパパ (@andy_3210) May 4, 2023

まとめ

育休取得率が10年前に比べると大幅に増加しているのは確かですが、それでもまだ5人に1人しか育休を取得していない日本企業の現実を見ると、男性にとって子育ては「する」ものではなく、あくまでも「参加する」意識が強いことがうかがえます。

子育ても家事も、夫婦が一緒にするものだという感覚を培うことができれば、産後パパ育休の制度利用も含めて、さまざまな働き方が許される社会になっていくでしょう。

産業医・産婦人科医・医療ジャーナリスト。産業医として20社近くを担当すると同時に、産婦人科・産業医の現場で「男性の育児環境」に問題を感じ、男性育児支援の推進団体として(一般社団法人)Daddy Support協会を創設、代表理事に就任。経済産業省「始動 Next Innovator」(2021)に採択され、自治体・企業と協働した活動を進めている。また医療ジャーナリストとしても同問題を論じ、単著『ポストイクメンの男性育児』(中公新書ラクレ)をはじめ、多数のweb記事執筆・講演も行う。

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」