野菜クズは料理には不向き、なんてない。

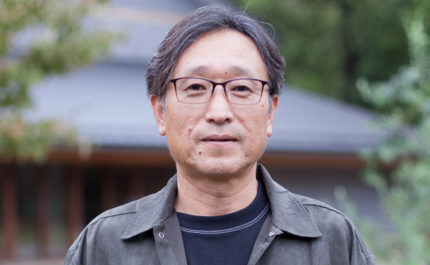

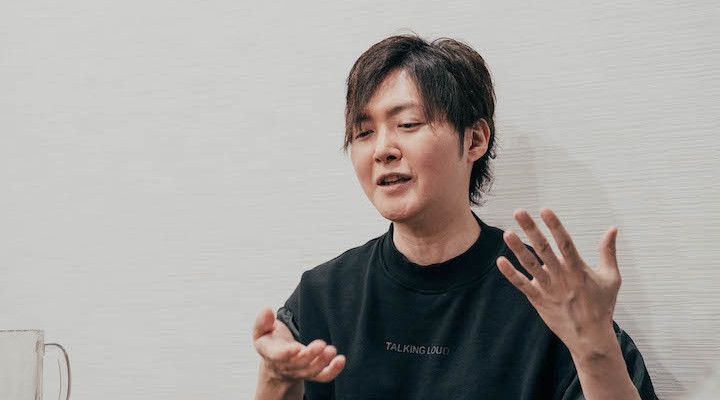

SNS総フォロワー数約720万人(2022年8月現在)を抱える人気インフルエンサーで、“料理のおにいさん”こと料理研究家のリュウジさん。「誰でも驚くほど簡単においしい料理が作れる」と料理初心者からの支持は根強い。

そんなリュウジさんは、野菜を丸ごと使うなど家庭のフードロス対策にもつながる画期的なレシピを次々と生み出し発信している。「料理のプロ」に聞く、家庭でできるフードロス対策とは。

SDGs(持続可能な開発目標)への意識の高まりとともに、食べられるのに廃棄してしまっている「フードロス」削減を呼びかける声も強くなっている。農林水産省によると、令和元年度に家庭から発生したフードロス量は261万トン(※1)。国内で発生するフードロスの半数近くが家庭から出ている計算だ。

こうした現状を解消しようと、政府は家庭から出るフードロス量を2030年度までに半減する目標を掲げた(2000年度比)。しかし「フードロスは飲食店がやるもの」という声も散見され、実際に「日常で実践するのは難しい」と感じている人も多いのではないだろうか。

こうした声に対し「フードロス対策は“自分のため”にやるもの」と語るのは料理研究家のリュウジさん。捨てられてしまいがちな野菜の皮や種も丸ごと使った斬新な「フードロス対策」レシピは、調理の手間が省けるだけでなく、家計の節約にもなり、何よりおいしいと評判だ。リュウジさんがフードロス対策につながるレシピを公開する理由や、個人がフードロス対策に取り組むメリットを聞いた。

※1 参照:農林水産省「食品ロス量が前年度より30万トン減少しました」2021年11月30日

料理もフードロス対策も、

自分にメリットがあるからやるんです

“簡単・爆速レシピ”は、料理を楽しむ人を増やすため

リュウジさんといえば“簡単・爆速レシピ”が人気だ。毎日のように新作レシピを公開するたび、「早速作ってみた」「手軽でおいしかった」と絶賛する声がやまない。リュウジさんが“簡単・爆速レシピ”にこだわっているのはなぜなのだろうか。

「料理が苦手な人、好きじゃないっていう人に向けて発信しているからです。料理はできればやりたくないし、あんまりお金もかけたくないけど、おいしいものが食べたい。世の中、そう思っている人がほとんどじゃないでしょうか。僕はそんな人たちにこそ、届いてほしいと思っているんです。

僕が目指すのは『料理人口』——つまり、『料理を楽しむ人』を増やすこと。僕はもともと料理オタクだから、『自分が好きなものを広めたい』って“オタク気質”が出ているのかもしれません」

“生きるため”の料理。そして人に食べてもらう喜びを知った

「料理を楽しむ人を増やしたい」——リュウジさんの原動力は、幼少期からの経験によって生まれたものだった。

幼い頃に両親が離婚し、働きながら女手一つで育ててくれた母は体調を崩しがちだったという。そんな母のため、ネットの情報を参考に見よう見まねで振る舞ったのが「鶏むね肉のソテー」。リュウジさんが、生まれて初めて“人のため”に作った料理だった。

「毎日のように出来合いのお弁当を食べるのが惨めで、“自分のため”に料理を始めました。それでもやっぱり、母がおいしそうに食べてくれる姿を見るのはうれしかったですね」

高校を中退し、18歳で家を出た。アルバイトの少ない月収で生活するために、毎日自炊する毎日。ここでもリュウジさんにとって料理は「生きるための手段」だった。しかし限られた食材を生かして自分好みの味を追求していく過程で、料理の楽しさも実感していった。

「人それぞれ好みは違うけど、自分の味覚は自分しかわからない。僕が一番うまいと思う料理は僕にしか作れないじゃないですか。どんな高級店でも出せない味が、自分なら出せる。そう思ったら、毎日の料理がすごく楽しくなったんです」

食材を無駄にせず、いかにおいしいレシピを作るのか。節約生活の中で、自然とリュウジさんが会得したスキルだった。この時、リュウジさんにとって料理は特技であり唯一無二の趣味になっていた。

料理人を志しイタリア料理店に修業に入るも、あまりにも過酷な職場だったという。「このままでは料理が嫌いになる」と、わずか3カ月での離職を決意。料理への情熱と愛情があるからこそ、一度は夢を諦める選択をしたリュウジさん。

次に選んだのは、高齢者専用の賃貸住宅のコンシェルジュの仕事だった。一見料理とは無縁の職だが、ここでもリュウジさんと料理の縁は途切れなかった。

「ある日、入居者のおじいちゃん、おばあちゃんたちから『ご飯がまずい』ってクレームが入ったんです。『それなら僕が作りましょうか』って、自分で考えたレシピを振る舞いました。おじいちゃんやおばあちゃんたちが『おいしい』って笑顔を見せてくれるのが、純粋にうれしかったです」

この経験で失いかけていた料理への情熱と自信を取り戻したリュウジさん。一方、料理の楽しさを共有できる仲間がいないことへの寂しさを募らせ始めたという。

「やっぱり料理が好きだなって気付いてから、1日に5つくらいレシピが自然と浮かぶようになりました。ただ、自信たっぷりのレシピができても、まわりに料理好きの仲間がいなくて。せっかくなら、誰かとおいしいレシピを共有して、語り合いたいって思ったんです。

それで、まずはブログをやってみたけど全然見てもらえなくて。試行錯誤しながらTwitterに載せたレシピが、たまたまバズりました。正直こんなに反響があると思わなくて、びっくりしましたね」

フードロス対策は、“世界のため”より“自分のため”に

最初に“バズった”レシピは、「大根の唐揚げ」。揚げ物にするイメージの薄い大根を使った画期的なレシピは、「低カロリーで罪悪感なしで食べられる」「簡単なのにフライドポテトよりうまい」と拡散され、リュウジさんの知名度は一気に高まった。

今ではほぼ毎日のように“バズレシピ”を生み出すリュウジさん。彼の生み出すレシピは、電子レンジだけで完結するなど決して難しい工程を挟まず、冷蔵庫の余りもので誰でも再現できる簡便さが人気だ。

さらにリュウジさんの持ち味として特筆すべきは、従来「野菜クズ」として捨てられていた皮や種も丸ごと使うなど、先入観にとらわれない“常識破り”なレシピだろう。これらのレシピは世界で懸念されているフードロス対策にもつながるといわれており、自身もSNSを通してフードロス撲滅に向けたメッセージを積極的に呼びかけている。

そもそも家庭でフードロスが発生してしまうのはなぜなのか。リュウジさんは「大きく分けて2つ原因がある」と話す。

「1つは、効率的な食品の生かし方や保存方法についての知識がない人が多いからじゃないでしょうか。例えば、余った食パンは本当は冷凍保存できる。でも、それを知らない人は消費期限が過ぎたら捨ててしまいますよね。今はSNSなどでも簡単に情報が手に入るので、ぜひ調べてみてほしいです」

もう1つは、「料理の伝統を重んじすぎている人が多い」ことだという。

「料理って親から教えてもらったり、レシピ本で勉強したりして習得していく人が多いですよね。その過程では“下ごしらえの一貫”として根っこを落としたり種を取ったり……って教わるはず。料理番組でもそう教えているものが多いから、それが当たり前だと信じている人が多いのも仕方ないんです。

でも、今は品種改良とか冷凍・冷蔵技術の発達によって、食材の質がはるかに向上しています。以前はアク抜きをしないと食べられなかった部位が、食べられるようになっている。伝統も大切だけど、時代に合わせて料理も進化させていかないといけないと思っています」

まずは、食品を生かすための知識を身につけること。そして、思い込みや先入観を捨て、柔軟な発想で食材と向き合うこと。これらが料理研究家であるリュウジさん流・フードロス対策の心得だ。しかし、フードロス対策を呼びかけている理由を聞くと、「すべて自分のため」というなんともシンプルで合理的な答えが返ってきた。

「僕は、『“世界のため”にフードロス対策をしよう!』と言っているわけではなくて。すべて“自分のため”だと思っています。

だって、自分でせっかくお金を出して買った食材を無駄にするのはもったいないですよね。それに、実は捨てられている部位ほど栄養価が高いという場合もあるんです。例えばほうれん草の根っこは栄養価が高いだけじゃなく、ビーツのような甘みがあってうまい。

家計の節約にもなって、調理の手間も省けるし、体にも良いものがおいしく食べられる。こんなに良いことないですよね。自分にメリットがあることだから、やった方がいい。しかも、結果的に世界に貢献しているならもっといいじゃないですか。僕は、そう伝えているだけです」

料理研究家として、食事の価値を高めたい

最近では、家庭で作れるレシピ動画だけではなく、おいしい飲食店を紹介するグルメアカウントも開設。そこには、「飲食業界を応援したい」という、かつて料理人を志したリュウジさんなりの思いが込められている。

「僕は、自分が作った料理が一番うまいと思っていますよ。それは僕自身の味覚に合わせてレシピを作っているから、当然ですよね。でも外食は、家庭料理とはまた違った良さがあると思っていて。

例えば、サービスによって家事から解放される喜びや、普段味わえないぜいたくな空間やお店の雰囲気、食事と楽しむお酒など、たくさんある。それに僕自身は外食をしながら料理について勉強させてもらってもいるんです。レストランで食べて、いいなと感じた味付けをレシピに取り入れることもありますね」

さらに、「食事の価値を高めたい」とも語る。

「日本では、外食が身近すぎるゆえの弊害があると思っていて、それは、食べ物や料理人の技術の価値が低く見積もられてしまい、食に携わる人が稼げていないということ。料理に込められたこだわりや技術が、正しく評価されてほしいなと思います」

リュウジさんの人生に一貫するのは、「食」というブレない軸。「死ぬまで新しいレシピを作れる」と笑うリュウジさんにとって、料理は仕事であると同時に、生活と地続きの大切なものだ。

「料理ってメリットしかないんです。趣味って普通実益につながらないものだけど、料理においては“自分にメリットがある趣味”だと思っていて。僕のレシピ動画を見て実践してもらえれば、100%生活の役に立つ。そう言い切れる自信があるから提案しているんです」

料理も、フードロス対策も、自分にメリットがあるからやる——実にシンプルで理にかなった考えだ。一人ひとりが「自分のため」に始めたことが、最終的に「地球のため」につながるかもしれない。いつも捨てている野菜の皮や種を、今日は料理に入れてみる。そんな小さな日々の積み重ねから実践してみてはいかがだろうか。

取材・執筆:安心院彩

撮影:さどまち

料理研究家。Twitterで発信する「簡単・爆速レシピ」が人気を集め、SNS総フォロワー数は約720万人。テレビや漫画のレシピ監修や、食品メーカー、大手スーパーマーケット等とのタイアップによるレシピ開発、自治体での講演も多数手がける。著書に『リュウジ式至高のレシピ 人生でいちばん美味しい! 基本の料理100』 (ライツ社) 、 『バズレシピ 史上最高の痩せめし編』(扶桑社)など。2020年には、『リュウジ式悪魔のレシピ ひと口で人間をダメにするウマさ!』(ライツ社)で料理レシピ本大賞 in Japan 料理部門大賞を受賞。

YouTube 料理研究家リュウジのバズレシピ

Twitter @ore825

Instagram @ryuji_foodlabo

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。