SNSでのコミュニケーションは怖い、なんてない。【後編】

SNS全盛期の現代、オンライン上でいつでもどこでも、そして誰とでも気軽に対話ができるようになった。便利になった一方で、LINEを使った陰湿ないじめやSNSでの誹謗(ひぼう)中傷など、これまでにはなかったトラブルも急増し、社会問題となっている。ITリテラシーや情報技術活用時のモラルも問われるようになった。

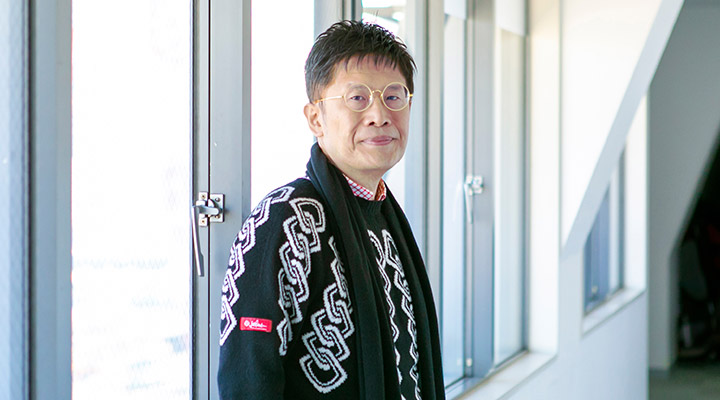

顔の見えない相手との対話が多いSNSにおいて、どんなことに気を付けたらいいのか? 前編に引き続き、自身もSNSでの対話を楽しんでいる精神科医の名越康文さんにお話を伺っていく。

連載 SNSでのコミュニケーションは怖い、なんてない。

前編では、実際に名越さんがSNSを活用する中で感じた「SNSでの“対話”の難しさ」を伺った。SNSごとに流れる空気感の違い、人によって異なるネットリテラシーの高さ、そして日本人特有の言葉の裏側を“類推”する癖……。さまざまな要因が重なって、SNSでの“対話”はトラブルが発生しやすい状態になっている。

とはいえ、SNSと生活が切り離せなくなってきている現代。私たちはどうしたら安心してSNSで“対話”ができるようになるのか――。後編では、いわれのない攻撃から心を守るすべを伺っていく。

心に強いも弱いもない。誰だって、傷つけられたらつらい

私たちがSNSで発する言葉は、あくまで自分の考えのごく一部分にしか過ぎない。しかし、その言葉から私たち“そのもの”を類推され、時に人格を否定されてしまうこともある。短い字数で投稿するTwitterは特に誤解を受けやすいが、他のSNSでもしばしば起こることだろう。

それでも私たちは、親や友人とLINEで連絡を取り、感じたことをTwitterに投稿し、よくできた夕飯をInstagramに上げ、お気に入りのYouTuberの動画にコメントを残す。日々の生活にSNSが欠かせなくなった今、どうしたら私たちは傷つかずに“対話”ができるのだろうか。

「類推なしに、事実そのものを見られるようになるといいんですがね」と、名越さんは語る。

事実そのものを見るとは、どういうことか。「もちろんひどい言葉を書き込む当人が反省しなければならないのは前提なんですけれど、あくまで自衛の側面でということであれば……」と、名越さんは続ける。

「仏教ではよく言うのですが、目の前で起こっていることを観察することです。何か困ったことが起きたら、まず現状を把握しないと何も始まらない。なのに、私たちは現状を把握しないまま『どうしたらいいか』を考えだしてしまう。この傾向はこの10年くらい、ますます深刻になっています。何も若い人だけではありません。大学でオープン講義をしているから分かるんですが、私より年配の方でも『で、先生どうしたらいいんですか』と待ちきれずに聞いてこられる。解決策の多くはそれなりにリスクもあり、また多くは習熟や継続するひたむきさを必要とするものです。つまりある程度は、当人の腹がくくれていないと実行できません。自分の中で納得も決心もできていない段階で、どうしたらいいかを聞いても、その解決策を地道に毎日続けてゆく努力ができるとは、私は思えません。それにそもそも、現状を理解し把握しなければ、『どうする』という文言を聞いても、それは言葉に過ぎないのですから、図らずも中身を誤解しかねないという側面もかなりあります。ですから、現状に対する理解が浅い段階で解決策を実行しても手法を間違うか、継続することが困難になり、結果、失望だけが残りはしないかと少し心配です」

現状を把握するには、事実そのものを見られるようになる必要がある。しかし、それには訓練が必要だと名越さんは言う。

「人の言葉の裏側を想像して傷ついている状態はものすごくしんどいので、目の前の言葉をその通りに受け取れると不要に傷つかなくなります。でも、人の言葉を主観抜きで受け取るには訓練が必要。そして、その訓練を開始するには、まず『自分は類推している』ことに気が付かないといけないんです。

実は、心理学をやっている僕も『類推しているな』と気付くには時間がかかりました。相手が自分に向けてくる心当たりのない憎悪の裏に、自分が抱えている劣等感や罪悪感を見つけ、つい『僕に悪いところがあるから攻撃されるのかもしれない』と思ってしまったりするんですね。

このように、私たちは無意識レベルで日々“類推”をしています。これは心理学用語では例えば『投影』と言ったりします。自分の内側の価値観や恐れを外側の世界に『投影する』とい う意味なんですが、実はこれを僕たちはごく日常的にやっている。だからこそ、“気付く”というスタートラインに立つのが、ものすごく難しいんです」

類推の苦しみから抜け出すヒントは、「多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。」

類推・投影のループにハマると、対話のたびに周囲の人の言葉の裏側を考えてしまって苦しい。しかし、そのループにハマっている事実に気付くことがまず難しい。どうしたら自分が類推・投影を繰り返している事実に気付き、抜け出せるのだろうか?

そう名越さんに問いかけたところ、「このように、多くの人が先に『どうしたらいいか』を考えてしまう。まず“事実”をそのまま見ることが、どれだけ難しいかと言うことになります」と返ってきた。

類推する癖と同様、「どうしたらいいか」と対処法を真っ先に考える癖も、私たちは何年も何十年も続けている。長年染み付いた癖は、簡単には直せない。むしろ直らないと思ったほうがいいと名越さんは話す。では、私たちはこの苦しさからは抜け出せないのだろうか?

「傷つけられるとつらい。その当たり前のことを“知る”だけでも変わります。仏教では心はよく海に例えられます。海に小石を投げ入れると、落ちたところから波紋が広がっていきますよね。投げ入れ方によって、たった一つの小さな石ころが大きい波紋になり、長い時間広がり続けることもあるじゃないですか。心も一緒で、たった一つの言葉でも感情が揺さぶられ、つらい気持ちが増幅していくんです。もちろん温かい言葉もそうなんですけれど。

心も海と一緒で、小石を投げ入れられると波紋が広がるのは当たり前のこと。だから、心に強いも弱いもない。傷つけられたらつらいのは当然です。そして、傷ついた自覚がある時には、多分そいつ、今頃パフェとか食ってるよ。※と思うとちょっと我に返って気持ちが楽になります。傷つけられた側は、『どうしてあの人はこんなひどいことを言うんだろう』私が何か悪いことをしたのかな』と言葉の裏側を想像してしまい、相手が目の前から去ったあともモヤモヤを引きずってしまいがちです。

一方で、言葉を吐いた、あるいは書き込んだ当人は『自分の言葉が誰かをひどく傷つけたはずだ”とは思っていないことも多い。傷つけられた人はご飯が喉を通らないくらい悩んでいる傍ら、傷つけた人はその出来事があったことすらも忘れて、例えばパフェとかを食べながら楽しく過ごしていたりするんです。まさに、言葉という小石が心に無限の波紋を広げて、苛(さいな)んでいる状態です。例えば心が場所ならばそこを離れれば済む話ですが、残念ながら心はあなたの中にあってどこまでもついて来る。だからその理屈を分かって、気分を切り替えてゆくことが必要です。

※『多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。』は、名越さんが監修した単行本のタイトル。SNSで誰かに傷つけられた時など、目の前にいない誰かから心を守る考え方がいくつも掲載されている。

自分に向けられた敵意を、好奇心に変える

敵意を向けられたら、傷つくのは当たり前。では、その傷を広げないために、私たちに何かできることはないのだろうか?

「あくまで、この方法が向いているのであれば実行してほしいということなのですが、目の前で起こっている理不尽な出来事を題材に、哲学してみると良いと思います。『どうしてこんなひどいことが言える人間がいるんだろう。でも決してこの人だけではない。世の中には心ない言葉で傷つく人が無数にいるだろう。ということはこの私に起きた問題は、人間自体の問題でもある。人間って、言葉って、そもそもなんだろう』というように。理不尽な言葉をまったく気にしないことは難しいし、類推しないのも難しい。だったら、興味や類推のベクトルを少し変えてみる、ということならできるかもしれない。

『人を理不尽に傷つける人間の心理って何だろう、人を傷つけることを正当化する人は、何を考えているんだろう』と。ドストエフスキーの小説でも読んでみたりしたらヒントがたくさん落ちています。

それに実は、能や文楽などの伝統芸能は、人の憎しみ、恨み、妬みを描いているものがほとんどなんです。それらを見ると本当に免疫力がつきますよ。そうして興味のベクトルを変えていけば、“傷つけられた”ことをもとにして、別の方向に意識を持っていき、新しい世界が開けるかもしれない。そこまで行かなくとも、物語の登場人物になぞらえて自分の身に降りかかったことについて客観的になれるので、これ以上自分の中で悪意を増幅せずに済むという気がするんです」

SNSの発達により、対人関係のトラブルが増えたのは事実だ。しかし、“自分との対話”など、新しい対話の形も生まれている。「他人は決して変えられない」「心には強いも弱いもないと知る」「興味のベクトルを変える」。名越さんのお話から、SNSで心地良い対話をするためのヒントが得られた。SNSと上手に付き合っていくことで、対話の可能性は今後さらに広がるのかもしれない。

精神科医。専門は思春期精神医学、精神療法。1960年、奈良県生まれ。現役で臨床に携わる一方で、テレビ・ラジオでコメンテーター、映画評論、ゲーム・漫画分析なども行う。著書に『SOLO TIME「ひとりぼっち」こそが最強の生存戦略である 』『「鬼滅の刃」が教えてくれた 傷ついたまま生きるためのヒント』などがある。YouTubeやTwitter等のSNSでの発信にも積極的。

YouTube https://www.youtube.com/c/nakoshiyasufumiTVsecrettalk

Twitter @nakoshiyasufumi

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。