SNSでのコミュニケーションは怖い、なんてない。【前編】

1984年に日本にインターネットが登場してから今年で38年、“対話”の形は大きく変化した。それまでは電話や手紙といった「相手の顔が見える」対話が主流だったが、インターネットが一般的に利用されるようになって以降、「相手の顔が見えない」匿名性の高い対話も珍しくなくなってきた。特に、SNSが発達して以降その傾向は加速したように思う。

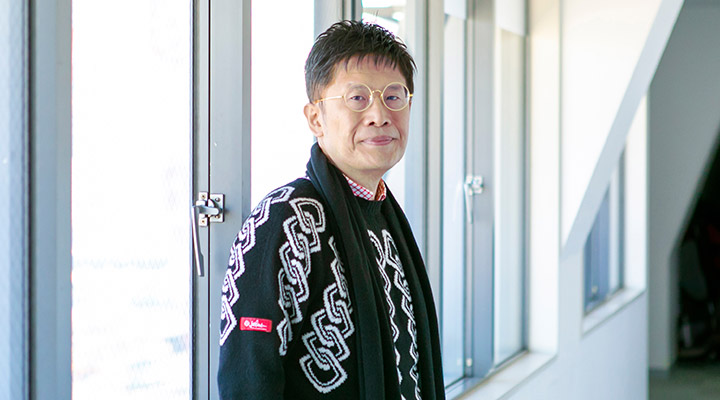

トラブルも多い、顔の見えない相手との対話。SNSで心地良い“対話”を楽しむには、どんなことに気を付けたらいいのか? TwitterやYouTube、FacebookにClubhouseと、様々なSNSを使って生活しているという精神科医の名越康文さんにお話を伺った。

連載 SNSでのコミュニケーションは怖い、なんてない。

2004年にmixiが登場したのを皮切りに、日本でも急速にSNSが広まった。2021年現在は、LINE、Twitter、Facebook、Instagram、YouTube、TikTok、Clubhouseなど多種多様なSNSが存在する。TwitterやInstagramは60代以下の日本人の約4割、Facebookは約3割が使用し、LINEやYouTubeにおいてはなんと約9割もの人が利用しているといわれている。

いつでもどこでも気軽に人とつながれるSNSは、現代人の生活に欠かせない。一方で、その気軽さから対人トラブルも発生しやすい。インターネット上で受けた誹謗(ひぼう)中傷等を相談できる違法・有害情報相談センターへの相談件数は、受付を開始した2010年に比べ、2019年には約4倍にも膨れ上がっている。現代に生きる私たちは、SNSとどう付き合っていけばいいのだろうか。

※出典:「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」

※出典:SNS上での誹謗中傷への対策に関する取組の大枠について

他人を変えたいのが人間の本性。

だから対人関係にストレスを抱えてしまう

なぜ私たちは、対人トラブルから逃れられないのか。

「心理学では、他人を変えたくて変えたくて仕方ないのが、人間の本性だと言っているんです。でも、他人を変えることなんて実際にはできないから、人間関係にストレスを感じてしまうんですよね」。精神科医の名越康文さんはそう話す。

オーストリア出身の精神科医・心理学者のアルフレッド・アドラーが提唱する「アドラー心理学」によると、人間の悩みはすべて対人関係の悩みだそうだ。他人は変えられない。そんな当たり前のことを、私たちは普段忘れて生活しているから、思い通りにいかないことばかりの人付き合いに頭を抱えてしまう。逆に言えば、“他人は変えられない”ことを意識できれば、ストレスは大きく減らすことができるのだと名越さんは言う。

「“他人は変えられない”、それを自分の行動規範にしていると、ストレスは3分の1以下になると思いますよ。人間の抱えている悩みは、ほとんど対人関係の悩みですから」

しかし、SNSが発達し、対面ではなく「相手の顔が見えない」匿名性の高いコミュニケーションが増えた現代でも悩みの根源は同じなのだろうか。

SNSには、それぞれ人格がある。その人格を把握することが、SNSでストレスのない対話を楽しむ第一歩

そもそも、SNSというオンライン上での対話と、リアルでの対話の違いとは何なのか。名越さんいわく、「SNSという空間そのものが“人格”」であることを理解することが大事だという。

「付き合いをやめられない旧友」

「優しい顔して裏ではけっこうギラギラしている性格」

これは、よく利用しているSNSを名越さんが擬人化したものだ。「付き合いを辞められない旧友」はTwitter、「優しい顔して裏ではけっこうギラギラしている性格」はFacebookを表す。このようにSNSはその種類によって異なる“人格”を持っている。そのため、SNSごとで交わされる言葉の距離感は、人格によってそれぞれ異なるのだという。名越さんが普段よく利用する、YouTubeとTwitterを例にお話を伺った。

「YouTubeは、あらかじめ録画したものを視聴者が見ますよね。だから、僕が話している時間と視聴者が僕を見ている時間にはタイムラグがある。つまり、視聴者の目の前に僕はいないんです。そうすると、目の前に僕がいる場合よりもかえって率直で、しかも洞察的な感想を投げかけてくれるんです。その中には、思わずジーンと来るほど思いやりがあって深い内容の書き込みも多くあります。

先日、『カタシロRebuild』という即興劇に出演しました。その公演は録画され、YouTubeで視聴できるのですが、なんと300件以上ものコメントをいただきました。『劇を見て、幼い頃に封じ込めた気持ちを思い出せました』とか、『自分の人生について深く考えるきっかけになりました』とか。劇のテーマの一部に“人生の問い直し”という部分もあり、演技をしている僕を触媒にして、見ている人たちも自分の人生に触れられたのかもしれません。例えば、今30代の人が、10代の頃の自分を思い出して問いかけてみたり。これって“自分自身との対話”ですよね。録画だと目の前に語りかける即物的な相手がいないことで、反射的な対話ではなくて、より深い意味に触れる発見がじっくりと醸成されているのかもしれません」

では、Twitterでの対話はどうなのだろうか?

「Twitterは140字と投稿できる文字数に制限がある分、曲解が生じたりしやすいですよね。本意をくみ取らなければ、いくらでも攻撃することができますし。まるで僕のことはなんでも分かっていると決めつけて説教してくるおせっかいな友人のように思えることもある。時々ひどく傷つけられることもあるんだけど、付き合いも長いし、一緒にいて楽しいことも多いから付き合いをやめられない。Twitterはそんな癖のある人格を持っているような印象があります。僕自身も、Twitterに投稿した意図とまったく異なる解釈をされた経験が何度もあります」

SNS歴や年齢関係なく、言葉の裏を類推して傷ついてしまう

相手の顔が見えないことから、SNSでの対話はすれ違いが起こりやすい。中でも、投稿できる文字数が少ないTwitterでの対話は、意図せず相手を傷つけたり、また傷つけられたりすることが多い。しかし、多くの大人たちがSNSでの対話に悩む中、幼い頃からインターネットに慣れ親しんできた若い人たちはこのSNS独特の人格と距離感を瞬時に理解し、対話を楽しんでいるという。そこには、1990年代後半以降日本に根付いてきた、“オタク(※)文化”が大きく関わっていると名越さんは語る。

「もう日本ではこの文化がとっくに一つのメジャーシーンと言っていいのですが、時代遅れな言い方をあえてすると、オタク文化を下地にしたコミュニケーションはかなりストレスが低くて、個人的にはとても楽しいですね。この文化空間の中ではオフラインでの対話と同じように“面識のない人にコメントする時は敬語を使う”とか、当たり前のことが自然とできるんですよ。でもこの空間の住人はただ冷静で理性的なだけではない。僕がYouTubeに載せたゲーム実況へもかなりの熱量のコメントがどんどん上がってきます。つまり自分の感動や経験をいかに相手に伝えるか、ということにとてもオープンで積極的なんです。

一般的に、10代や20代の若い人たちは小さい頃からSNSに囲まれて生活してきているから、SNS上に流れる空気をよく理解しているという気がします。これは僕の勝手な先入観かもしれませんが、かえって大人になってからSNSを始めた人たち、つまりより年長者のほうが、面識のない人に突然タメ口で話しかけたり、自分と異なる意見を見つけると突発的に反論したりしてしまうことが多いのではないか、という気が少ししています。彼らもオフラインではそんなコミュニケーションの取り方はしていないはずなんです。SNSに漂う空気を読み違えているだけなんですよね。特に、Twitterは少数の文字でやりとりをしなきゃいけないから、他のSNSよりも空気を読むのが難しいんです」

※オタク

1980年代にアニメや漫画など日本のサブカルチャーから広まった言葉で、愛好者を指す。特定の趣味や分野に没頭したり熱中している人のこと。

また、短い文字だけでやりとりをするコミュニケーションは、SNS歴や年齢関係なく、“日本人だからこそ”トラブルが起こりやすいとも言う。

「僕、日本人は全員心理学者だと思っているんです。みんな“類推”するんですよ。目の前の言葉そのものを受け取るのではなく、どうしても言葉の裏側を想像してしまうんです。対人関係において深読みする力が旺盛なのは日本人の良いところです。しかし、ほぼ反射的に深読みしてしまうものの中には、現実の相手の心境ではなく、自分の中に渦巻いている無意識のトラウマや劣等感からくる先入観も多分にコンタミネーション(混入の意)してくる。ただでさえ他人の言葉の深読みはストレスになるうえに、自分の先入観のとりこになって相手にあらぬ嫌疑や敵意を持ってしまうという、いわば二重苦に陥るということまであり得るということです。言葉に対する敏感さを、自分自身で客観的につかんでおくことが、SNS世界で快適に生きてゆくためには必要である気がしています」

~SNSでのコミュニケーションは怖い、なんてない。【後編】へつづきます。~

取材・執筆:仲奈々

撮影:阿部健太郎

精神科医。専門は思春期精神医学、精神療法。1960年、奈良県生まれ。現役で臨床に携わる一方で、テレビ・ラジオでコメンテーター、映画評論、ゲーム・漫画分析なども行う。著書に『SOLO TIME「ひとりぼっち」こそが最強の生存戦略である 』『「鬼滅の刃」が教えてくれた 傷ついたまま生きるためのヒント』などがある。YouTubeやTwitter等のSNSでの発信にも積極的。

YouTube https://www.youtube.com/c/nakoshiyasufumiTVsecrettalk

Twitter @nakoshiyasufumi

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。