街づくりは専門家に任せなきゃ、なんてない。

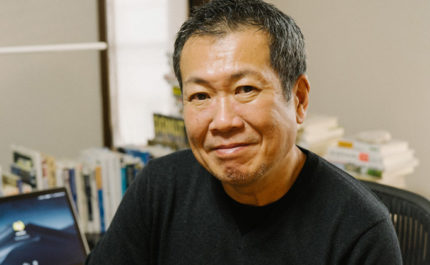

夢や目標をかなえるには強い意志が必用だが、「喫茶ランドリー」を運営する株式会社グランドレベル代表の田中元子さんが持つ信念の形はとてもしなやかで優しい。起業の発端となった建築という専門性と一般の人の間を取り持ちたいという思いの起源と、多くの人と大切な場を共有する絶妙なバランスのとり方は、いかにして生まれたのだろうか?

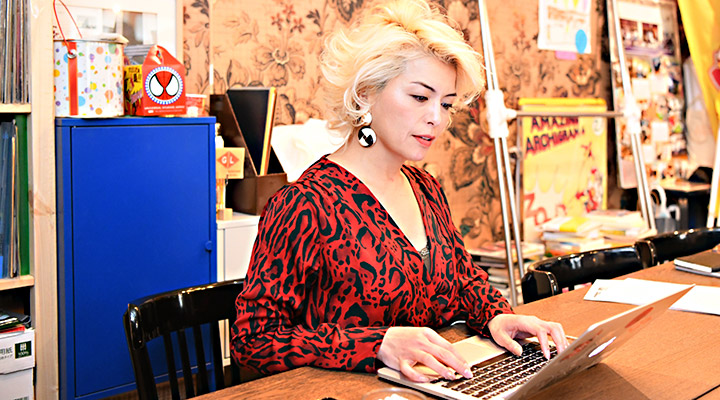

思い入れが強いものほど「こうあるべき」というこだわりや信念が強くなるのが人の常。それが自分にとって大切な場所となれば、他人に手を加えられるのはあまり気分のいいものではないだろう。だが、東京・墨田区にある喫茶ランドリーでは地元の主婦グループが店内でパンをこねたり、スタッフが気分で店の飾りやレイアウトを変えるなど、集まる人々が好きなことを自由に楽しんでいる。その様子を見て「この店は予想外の人がたくさん関与して、元の形からぐにゃぐにゃに変えられてしまった成功事例なんです」とうれしそうに語るのは同店を運営する株式会社グランドレベル代表の田中さん。さぞかし柔軟な思考の持ち主なのだろうと思いきや、「以前はゼロか100かの完璧主義で、信念とは岩をも砕く固いものだと信じていた」という。

好きなものを他人と共有することは簡単じゃないと思っていた

茨城の開業医の家に生まれ、中高一貫の進学校に通っていた田中さんが高校生の頃に熱中したのはプログレッシブロックというジャンルの音楽。学校のカバンに私服を詰め、駅で着替えて東京へライブを見に行ったり、レコードを買い集める日々。だが、友達がいなかったため、行動するときはいつもひとりだったという。

「いじめられていたわけじゃなくて、女の子同士が狭い輪でつるむ感じになじめなかったんですよね。周りが熱を上げていたアイドルには興味がなかったし、仲良くするために『私も○○クンが好き』と合わせるような器用さもない。趣味の系統もどちらかといえばマイノリティ。好きなものを人と共有することが簡単じゃないことも、小さい頃から感覚的にわかっていたので、自分から音楽友達つくろうとも思っていませんでした」

しかしライブやレコード店に通い詰めるうちに、その概念は少しずつ変わっていく。「何聴くの?」「○○が好きならこれも聴いてみなよ」という会話から年上の友達が増え、音楽の楽しみ方も田中さん自身の世界もどんどん広がっていったからだ。

「好きなものについて語り合える相手を、同級生とか身近な所で探すのは偶然に頼るしかない。けど、好きな人が集まる場に行けば力づくでも見つけられることを知ったんです」

建築の魅力にのめり込むうち生まれて初めてやりたい仕事が見えてきた

「建築のことを話せる友達がほしいです」と田中さんがインターネットの掲示板に書き込んだのは24歳の頃。当時の田中さんは「医者になれ」という親の要望に納得できず、高校卒業後に単身上京。なりたい職業も特になく、フリーターとしていろいろなバイトを渡り歩いていた。

建築の魅力に目覚めたきっかけはバイトの息抜きに訪れた書店で偶然手にした、スペインの建築家カンポ・バエザの写真集。写真の中の彼の造った建物をひと目見た瞬間に衝撃を受け、それまで無知だった建築というジャンルに一気にハマってしまったという。

「建築とは生活や美しさなどに基づいた、さまざまな計算によって成り立つ総合芸術なんだと知って、シビれちゃったんですよね。そこから建築の雑誌を買うようになって、興味のある建物がどんどん増えていって。音楽のときのように「○○の建築いいよね!」と熱く語り合える友達がほしくなったんです」

掲示板のメッセージを通じて出会った人は専門家だけでなく、ごく一般の主婦や学生も多かったという。みんなで建物を見に行ったり議論を交わすなど多くの刺激を受ける中で、田中さんの人生を大きく変える転機が訪れる。

「当時、表参道にあった同潤会青山アパートが壊されると聞いて、保存再生を求める活動に参加したんです。私の場合は単純に好きな風景を壊してほしくないという思いが発端でした。そのときにすごく考えさせられたのが『いい建物は誰のためにあるんだろう?』という建物の公共性について。私をはじめ、ただ建物や風景を愛しているだけの一般の人って、なんの権限もないし無力なんです。大事なことは建築や街づくりの専門家の間だけで決められてしまって、街を愛する一般の人の価値観は置いてけぼり。モヤッとした気持ちを抱えるうちに、このままでは専門家と一般の人との気持ちがすれ違ったまま街ができてしまうのではないか?という危機感を抱くようになったんです」

その結果、見えてきたのが「建築の専門家と一般の人の間を取り持つ仕事をして、大好きな建築に貢献したい!」という夢の輪郭。最初のうちは「こんなことをしたい」という思いを周りの人に伝えることしかできなかったが、同潤会の活動中に受けた取材を機にライターへ転身。「一般の人と建築の関係」をテーマに、建築についての思いや見解を伝える記事を世に発信していくようになった。

建物の1階が寂しい街には人の気配がほとんどない

音楽や建築など好きなことを通じて世界を広げてきた田中さんが、さらなるステップに踏み出すヒントをつかんだのは趣味で始めたフリーコーヒーのパーソナル屋台がきっかけだった。

「始めた理由は人に無料で飲み物を振る舞うことが単純に楽しかったから(笑)。あと、都市と人の距離が縮まるようなきっかけをつくれたらいいなという思いもありました。見慣れた街に人がひとり立つことで、そこを通る人に『今日は風景が違うな』とか『何気なく通り過ぎていた場所だったけど、こんな楽しみ方があるんだ』と感じてもらえるんじゃないかなって」

いろいろな場所に屋台を出すことで田中さん自身が街を見るときの視点も変化。「どこに屋台を出したらにぎわうか?」と街を物色するうちに気がついたのが、人が真っ先に目にするはずの1階が寂しい建物があまりにも多いということだった。

「お店や事務所に限らず、花壇でもベンチでもタバコを吸う人でも、1階に人の気配を感じられるものがないと人が生き生きしてる社会だと感じられないと思ったんですよね。1階に何もないということは、その街を歩く人にとって壁しかない孤独な社会で生きることにも等しいので。マンションが立て込んでいるのに誰も人が歩いていない街もそう。たくさん人が住んでるはずなのに、地域の人同士の顔が見えないのは街として不健康じゃないですか。そういったことを考えるうちに建築を通じて、人が幸せになれるような社会づくりに貢献していくには1階について刺激になることをすべきだな!とカンが働いたんです。具体的な行動を起こしていくために株式会社グランドレベルを立ち上げました」

「やりたいと思ったらまず行動。細かいことはやりながら考えるタイプなんです」と田中さんは笑う。

「迷うことももちろんあります。でも、やらない後悔よりやる後悔ですよ。やめておこうとか留まっておこうという判断は私にはないですね」

2015年に始めた無料でコーヒーを振る舞うパーソナル屋台は、これまでに約20カ所で行ってきた。人ひとりでも、公共的な存在になれる「マイパブリック(自家製公共)」の概念に気づいた。

2015年に始めた無料でコーヒーを振る舞うパーソナル屋台は、これまでに約20カ所で行ってきた。人ひとりでも、公共的な存在になれる「マイパブリック(自家製公共)」の概念に気づいた。

目指す理想に近づいていければ100%にこだわらなくてもいい

「1階づくりは街づくり」を合言葉に1階を街に開く事業に取り組む田中さんだが、思い描いた企画を形にするまでには壁にぶつかることも多いという。

「取引先の理解をなかなか得られなかったり、会社としてのビジネスと自分がやりたいこととの間でどっちつかずになってしまったり……。ほしいものは絶対ほしいし、やるなら完全燃焼したいという完璧主義だったので、会社を始めた当初は結構モヤモヤしていました」

だが、全てが理解されたり実現できたりではなくとも、「プラン全体の10%くらいならやれそうだ」という仕事に出合えることがある。それを機に田中さんの中で100%へのこだわりがほんの少し変化した。

「結果に対して『たった10%』ではなく、『あの取引先に10%もやらせてもらえたのはすごいことだ!』と思うことにしたんです。社会を変えるとか幸せな世の中づくりに寄与していくためには、100%にこだわっていても仕方がない。本当にやりたいことを実現するには『今回は10%だったけど、次は20%を目指そう』ということをコツコツ積み重ねていかなきゃなって。大人になりました(笑)」

2018年1月にオープンした「喫茶ランドリー」。立地はマンションが立ち並ぶ閑静な住宅街の1階。前面ガラス張りの開放的な外観と老若男女を問わず誰もが自由に過ごせる居心地のよさにじわじわと人が集まるようになり、人通りの少なかった街の空気は一変。今や地域の人々をつなぐコミュニティとして親しまれている。

「多くの人が関わる場をつくるためには、自分が柔軟である必要がある」と思えるようになったのは喫茶ランドリーの運営から得た学びでもあるという。

1975年、茨城県生まれ。

独学で建築を学び、2004年、大西正紀とクリエイティブ・ユニットmosakiを共同設立。建築、街、都市などの専門分野と一般の人々とをつなぐことを探求し、建築コミュニケーター・ライターとして、建築に関する執筆、企画編集の傍ら、ワークショップ「けんちく体操」、遊休地活用と新たなかたちの観光活動「アーバンキャンプ」、街を自分の手で今すぐ変えるための振る舞い「パーソナル屋台」など、都市や建築への関心を喚起させるため、さまざまな活動を展開。

著書に『建築家が建てた妻と娘のしあわせな家』(2014年、エクスナレッジ)、『マイパブリックとグランドレベル 今日からはじめるまちづくり』(2017年、晶文社)。

2016年に株式会社グランドレベル代表取締役に就任。

2018年1月からは墨田区千歳にて洗濯機やミシンのある喫茶店「喫茶ランドリー」を企画運営。同店が2018年度グッドデザイン賞ベスト100に選定、さらに地域社会の持続的発展や経済の活性化に特に寄与するデザインを選ぶグッドフォーカス賞「地域社会デザイン」部門に選ばれる。

多様な暮らし・人生を応援する

LIFULLのサービス

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。

-

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。

-

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜親の介護と自分の生活、両方を大切にするには?40代以降が直面する介護の不安と向き合うヒントを紹介します。

-

2018/11/30若者じゃないと夢は追えない、なんてない。HABU(羽部 恒雄)

2018/11/30若者じゃないと夢は追えない、なんてない。HABU(羽部 恒雄)毎分毎秒と移り変わる空。一瞬たりとも、同じ表情のときはない。そんな空に魅せられ、空の写真を撮る“空の写真家”がいる。それがHABUさんだ。これまで、数々の空の写真集や空に言葉を乗せた写真詩集を発表。HABUさんの撮る空は、見る者全てを魅了する不思議なパワーがある。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。