自分は“フツウ”、なんてない。

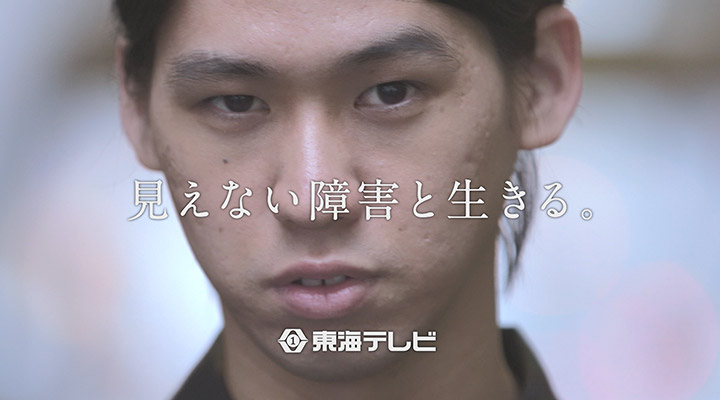

2019年に東海テレビ放送が制作したドキュメンタリーCM「見えない障害と生きる。」はJAA広告賞 消費者が選んだ広告コンクールで経済産業大臣賞を受賞するなど高く評価された。このCMを手掛けたのは東海テレビのプロデューサー桑山知之さん。“見えない障がい”とは何か。さらに、なぜ桑山さんは“見えない障がい”をドキュメンタリーCMのテーマに取り上げたのか。そこにはどんな思いが込められているのだろうか。

東海地区を放送対象地域とするフジテレビ系列の放送局「東海テレビ放送」は、2011年から“戦争”“LGBT”“テレビ報道”などをテーマにドキュメンタリーCMを制作して放送している。「見えない障害と生きる。」は2019年の5月に東海テレビで放映されたのちYouTubeにもアップされ、現在でも視聴することができる。“見えない障がい”とは“発達障がい”のことを表すとともに、“社会の中にある障壁”という意味合いも込められているという。「見えない障害と生きる。」では、発達障がいのある6人のリアルが映し出されている。

一口に発達障がいといってもその種類はさまざまであり、このCMに登場する6人の障がいもそれぞれ違う。

しかし、このCMでは彼らの障がいについて詳しい説明やナレーションはない。このCMの制作の意図はどのようなものなのだろうか。

発達障がいがあっても、人としてむしろこれぐらい濃淡があった方が、人間らしくてかわいい

「見えない障害と生きる。」は2019年に桑山さんがプロデューサーを務めて制作されたドキュメンタリーCMである。東海テレビは2014年からこのドキュメンタリーCMを制作しているが、桑山さんは2018年からこの企画のプロデューサーに抜てきされ、2018年には犯罪現場で取材に奔走する記者をテーマにした「いま、テレビの現場から。」を発表。そして2019年に発達障がいにスポットを当てた「見えない障害と生きる。」を制作している。桑山さんは2年目のドキュメンタリーCMのテーマに、なぜ発達障がいを選んだのか。まずはその経緯を伺った。

「2018年の9月ごろにニュース番組の企画で発達障がいのある漫画家さんを取材することになりました。取材対象者が漫画家さんだったので、エンタメ系が好きな私が選ばれたようですが、それが、私が障がいのある人、そして発達障がいに初めて向き合った時でした。その漫画家さんは『透明なゆりかご』などを描かれた沖田×華(ばっか)さんで、発達障がいのある人でしたが、お会いしてみるとすごく魅力的ですてきな方で、私が持つ障がいがある人のイメージを覆されました。それまでは障がいがある人を色眼鏡で見ていた方だったと思いますが、自分が触れたことがない世界を見ているような気がしました。

沖田さんには自閉症スペクトラム、学習障がい、注意欠如・多動症(ADHD)の3つの発達障がいがあり、多いときには週に5回、同じカレーライスを食べているとか、青系、特にサファイアブルーの服ばかり着ているとかの話に、発達障がいの特徴が表れていました。また、対人関係を築くのが苦手で、沖田さん自筆の仕事のマニュアルノートには担当の編集者との接し方で、『担当とは!!友達ではありません。仕事上仕方なく私と話していることをおぼえましょう』なんてノート一面に記入されていたのです。でも、その編集者さんとはものすごく厚い信頼関係が構築できていました。苦手な人付き合いを克服しようと努力している姿を見て『かわいい人だな』と思うようになりました。物事の捉え方とか嗜好(しこう)は偏っていますが、人としてむしろこれぐらい濃淡があった方が、人間らしくてかわいいと思うようになりました。

沖田さんの取材を通して発達障がいをじかに知るうちに、仕事関係者や学生時代の友人など意外に自分の身近なところにも発達障がいのある人がいることを知りました。そう考えると、もっと前から発達障がいのことを知っていれば、彼らとの接し方も変わっていたのかもしれない。そんな体験もあって、2019年のドキュメンタリーCMの題材に“発達障がい”を取り上げました。

発達障がいを選んだもう一つの理由としては、同じ時期にCHAIという女性4人組バンドをニュースで取材したことがありました。彼女たちは、人は何か一つはかわいいものを持っているという『NEOかわいい』という概念を作り上げていました。そのため、100個ほど出てきたテーマから『かわいい』と『発達障がい』に絞り込んだのですが、発達障がいを通して人のかわいさとか魅力を描くことができると思い、発達障がいに決めたのです」

彼らの表情や言葉の端々から感じてもらえるように

発達障がいは生まれつき脳の働き方に違いがあることで起こる障がいで、自閉症スペクトラム、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障がい(限極性学習症)などが含まれる。乳幼児期にこれらの特性が表れることで障がいに気づくことが多かったが、最近は大人になってからその特性に気がつくケースもあり、「大人の発達障がい」として近年クローズアップされている。ゲームやギャンブル、アルコールなどへの依存症もベースには発達障がいがあるといわれている。

この見えない障がいでもある「発達障がい」を映像化するにはさまざまな苦労、そして工夫があったと推測されるが、それについて桑山さんはこう話す。

「それまで発達障がいという題材を扱うのはNHKや新聞ぐらいで、民放で発達障がいを扱うことはほとんどありませんでした。それは映像化しづらく見せづらい、という面があったからだと思います。ただ、『自分もそうかもしれない』『家族がそうかもしれない』と多くの人が苦しんでいるのに、私たちが発達障がいを題材として扱わないのは変だな、と考えるようになりました。

制作するにあたって“過剰な演出はしたくない”という思いは大前提としてありました。発達障がいのある人の気持ちをわかったようなナレーションをあてたり、涙を誘うような音楽をあてたりするようなことはしたくなかった。それと、取材の際に気を付けたことは、私たちが知ったような口をきかない。これも大切にしました。私たちも発達障がいのことを勉強して臨んでいますが、取材対象者にいろいろ聞いて答えてくれても、いろんな感情などが混ざっていて、その答えた言葉どおりかどうかわかりません。私たちが『彼らはこうこうこうだ』と決めつけて表現するのは難しい。ですから、彼らの表情や言葉の端々から感じてもらうような映像にしたのです」

「発達障がい」を知る入り口のようなものになれば

ドキュメンタリーCM「見えない障害と生きる。」は、JAA広告賞の経済産業大臣賞のほか、数多くの賞を受賞した。

ドキュメンタリーCM「見えない障害と生きる。」は、JAA広告賞の経済産業大臣賞のほか、数多くの賞を受賞した。

「見えない障害と生きる。」には年齢も性別も異なる6人が登場する。部屋を片付けられず離婚にまで至った女性、文字を読めない学校の先生、日常的に発生する周囲の音に敏感に反応する青年など。みんな発達障がいがあり、その特性も異なっているが、CM内では簡単なテロップで特性が示されているだけだ。どうしてこのような体裁にしたのだろうか。

「CMという枠の中で発達障がいのことをすべて表現することはもちろん無理です。でも、あのCMは何も知らない人が見て『あれ、何だろう』と気づきを持ってもらう入り口のようなものになればと考えて制作しています。ですから、私たちもある程度割り切って、CMに登場する彼らのことを詳しくは言わないで、『あの人は紙ナプキンで何をやっているのだろうか』『耳をふさいじゃったけど、どういうこと』と疑問を持ってもらう。まずはそういった疑問を持ってもらうことで、発達障がいに興味を抱いてもらえるように、きっかけとして投げかけるようにしました。

CMに登場する6人の中のひとりで、自閉症スペクトラムのせいた君のお母さんは最初、過去の公共キャンペーンのCMをご覧になって『暗すぎるから出たくない』と言われました。『私たちはつらい時期もありましたが、それを乗り越えながら、前を見ながら頑張っているのでこういうふうに扱われるのは嫌です』と。ただ、私たちとしては小さいお子さんを取材する場合には、親子セットで触れないといけないと思っていました。もちろん、嫌と言われたときに他の方を探してもよかったのですが、私たちとしては結論ありきで制作しているわけでなく、『過去にこういう苦しみがあり、今はこうして乗り越えたせいた君の家族像をありのままに映し出したい』『発達障がいのある子を持つ家庭のありのままを映せたらいい』とお母さんに話して理解を頂きました」

現代は物事の変化のスピードが速く、世の中は常に変わっている。そんな中で“フツウ”でいることが難しい時代になっているようにも思われる。「発達障がいグレーゾーン」という言葉もあり、「もしかして自分も発達障がいかも」と悩む人は増えているように思えるが、桑山さんはこう話す。

「発達障がいは、今は相談できる世の中になってきたと思います。いろんな人が発達障がいに対して情報を発信していますし、悩みを相談できるところが増えています。CMの最初に登場する広野ゆいさんのように発達障がいのある当事者がインターネットで情報を発信したりしていますので、それをキャッチしやすくもなっています。『もしかして自分も発達障がいかも』と思い悩んでしまうことはストレスになりますが、相談することでそのストレスは少しでも解消されるものだと思います」

1989年、愛知県生まれ。東海テレビ放送 報道部 記者/プロデューサー。慶應義塾大学経済学部在学中から編集プロダクションでフリーライターや編集アシスタントを経験。大学卒業後に東海テレビ放送に入社し、東京支社営業部を経て記者/プロデューサーとして仕事に従事する。2018年からはドキュメンタリーCMのプロデューサーに抜てきされ、2018年に「いま、テレビの現場から。」、2019年に「見えない障害と生きる。」を制作。「見えない障害と生きる。」はJAA広告賞 消費者が選んだ広告コンクールで経済産業大臣賞を受賞するほか、日本民間放送連盟賞CM部門最優秀賞、ACC TOKYO CREATIVITY AWARDSゴールドなどを受賞する。2020年はコロナ禍での人々の“距離”に注目して描いた「この距離を忘れない。」を制作している。なお、発達障がいポータルサイトの「LITALICO(リタリコ)発達ナビ」でコラムを執筆するなど、発達障がいをテーマに現在も精力的に活動を行っている。

「見えない障害と生きる。」

https://www.youtube.com/watch?v=hFppNU0ONQo

Twitter @tom_kuwa

Instagram @tom_kuwa

LITALICO(リタリコ)発達ナビ

https://h-navi.jp/user/259874

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。