ネームバリューがないと価値は伝わらない、なんてない。

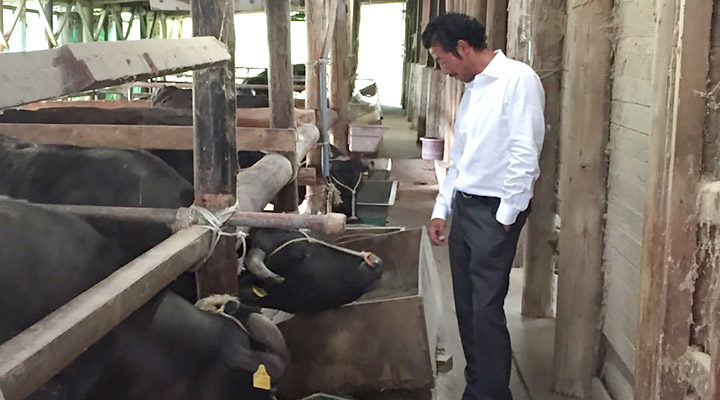

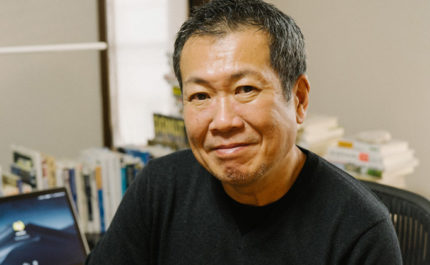

ブランド物の和牛とそうでない和牛。あなたの大切な人が喜ぶのは、どちらのお肉だと思いますか? 顧客に喜んでもらうことを第一に考える上野望さんが推すのは、認知度こそ低いもののミート・コンシェルジュによる確かな目で選ばれた“「TOKYO COWBOY」基準”の和牛。精肉業界の常識を打ち破る精肉店を打ち出すアイデアのもとは、顧客目線に立った自由な発想にありました。

食の安全や信頼が唱えられる世の中で、産地やブランドといったネームバリューは商品選びの大きな目安だ。その一角で、銘柄にこだわらない独自のチョイスと顧客に寄り添った販売方法で精肉業界に旋風を巻き起こしている精肉店がある。その名は「TOKYO COWBOY」。同店を運営するJNYコーポレーション株式会社の上野望さんが考える、新しい精肉店のあり方と“TOKYO COWBOY基準”の和牛が持つ可能性とは!?

「TOKYO COWBOY」では「本当においしいお肉を食べていただきたい」をコンセプトに、ミート・コンシェルジュが厳選した銘柄にこだわらない和牛を提供。肉は注文を受けてから食べたい量を好みの厚さでカットしてもらうシステム。家族構成や味の好みをヒアリングしたり、徹底した顧客管理でひとりひとりのニーズを把握することで、おいしいと喜んでもらえる肉をオートクチュールのように提案することを心がけている。

やると決めた物事には

とことん熱中する子供だった

子供の頃から「好奇心旺盛で、負けず嫌い。興味を持ったことや自分でやると決めたことは、納得いくまで追求するタイプ」だったという。湘南に住んでいた小学生のときにハマったのは、父親に勧められて始めたウインドサーフィン。うまく波に乗れないのが悔しくて、泣きながら練習するうちに大会で優勝するほどの実力を身につけた。

幼少期の上野さんに父親が与えた影響は大きい。家業である海運業を動かす経営者として辣腕(らつわん)を振るう背中を見て「自分も違う分野で会社を起こしてみたい」という憧れや、海外への関心が芽生えたのもそのひとつだ。

「父が学生時代にサンフランシスコに留学していたので、そのときのルームメイトや友達がよくうちに遊びに来ていたんです。小さい頃から父が外国の人たちと仲良く接している姿を見て、自分もコミュニケーションをとったり海外で人脈を作ったりしたいと思うようになりました」

「好きなタイミングで行ってきなさい」という父の言葉に背中を押され、大学卒業後にカリフォルニアへ。当初は短期の語学留学の予定だったが、成績を認められMBAに入学。2年間のカリキュラムを経て、卒業後は世界金融の中心地といわれるニューヨーク・ウォール街の証券会社に就職した。

「いつか起業するにしても、それなりに経験を積んでからと思っていたんですよね。そういう意味で、証券会社は企業として最先端。年に何回も海外へ出張して打ち合わせをしたり、何百億という金額を扱ったり。いろいろなものを見て学んだことはとてもいい経験でした」

3年半勤め上げたのちに帰国し、外資系の証券会社へ。順風満帆な道のりだったが、2008年に起きたリーマンショックという波により状況は一変する。

「日本に限っての話ですが、ゼロ金利政策の影響で魅力的な商品を作れなくなってきたんです」

上野さんが担当していたのは金利デリバティブ商品のビジネス。高リスク・低リターンとわかっていても、販売しなければいけないというジレンマ。「上野さん頑張ってるから」という理由で買ってくれる人もいたが、「君のところの商品を買ってよかった」「これだけ儲かったよ」という喜びの共有には至らない。これまで20年近く証券会社で働いてきた中で心の支えになっていた、達成感とやりがいが薄れていくのを感じていた。

自信の持てる商品を販売して目に見える喜びを共有したい

そろそろ起業するべきか、とも考えた。だが、ピンとくる商材が見つからない。求めたのは、①お客様と喜びを共有すること。②証券のようにバーチャルな商品ではなく、目に見えるものを扱うこと。③世界に通用する商材を扱うこと――。

思索を重ねる日々。活路となったのは精肉業界で働く友人との出会いだった。

「業界の話を聞くうちに、日本独自のブランドである和牛の持つ魅力や面白さ、奥深さが心に響いてきて。そこから踏み込んで考えるうちに、僕が求めている3つのポイントを和牛が結んでくれるのでは?と思い始めたんです」

決意を後押しした背景には、精肉業界への参入の難しさもあったという。

「直接市場から買い付けるようなネットワークがないと、いいものをバリューのある値段で売ることはできない。つまり、非常に真似することが難しい業種ということなんですよね。新規参入が困難だからこそ、他と差別化が図れる業界を自分で作れるし、ビジネスとしても成り立つという確信が持てました」

こうして2015年11月にオープンさせたのが、和牛専門精肉店「TOKYO COWBOY」だ。ショーケースのような冷蔵庫の中に、ボリューム感のあるブロック肉が並ぶ様は圧巻だ。肉自体も「こんなにおいしいお肉は食べたことがない!」と幅広い層から評価を集め、リピーターや新規客の獲得につながっている。しかし、従来の精肉店やスーパーなどのように切り身状態の肉を置いていないため、「精肉店の常識として考えられない」と言われることも多いという。

「僕には精肉業界の常識というものがまったくない。というか、知りたくないんですよね。もっとお客様を喜ばせたいという思いが今の最大のやりがいだからこそ、常に消費者側に立っていたい。だから常識や概念には縛られたくないんです」

黒毛和牛のメス牛で、子供を産んでいない、月齢が30カ月を超えるものが、「TOKYO COWBOY」で扱う牛肉の基準。市場に出回っている牛肉の大半はオス牛で、なおかつ飼育期間が長いものはほとんど出回っていないが、この条件だけは譲れないと上野さんは語る。

常識にとらわれない挑戦が新しい価値を広めていく

あえて神戸牛や松阪牛といった有名ブランド牛を扱わないのも上野さんのこだわりだ。

「精肉業界について勉強して知ったのが、酪農農家さんの後継者問題などで業界自体が衰退しているということ。なのに安くないと売れないという悪循環に陥っている。それでも高級ブランドのお肉は名前があるだけで高く売れているわけで。でも、知名度の低い牛を扱う農家さんも松阪牛を扱う農家さんと同じくらい、丹精込めて牛の世話をしているわけです。つまり、あまり知られていない銘柄の牛でも目利きがちゃんと選べば、有名牛に負けないくらいおいしいお肉はある。そのことを消費者に伝えていくと同時に、頑張ってる生産者の方々に光が当たる仕組みを作っていくことが今の目標です」

そのために励んでいるのが「TOKYO COWBOY」というブランドに対する信頼感を確立することだ。「初めて聞く銘柄のお肉でも『TOKYO COWBOY』のセレクトならおいしい」と信じてもらい、自社のネームバリューを広げていく。同時にSNSなどによる情報発信で取引先の酪農農家の知名度の向上を図ることで相乗効果を狙う。

その戦略のひとつとして功を奏しているのが、異業種とのコラボレーションだ。

有名レストランや高級旅館、ゴルフメーカー主催の海の家などでは、「TOKYO COWBOY」の名前を使ったメニューを提供。台湾で行われたバルミューダというメーカーのトースターのPRイベントでは商品の出品以外に「トースターだけどローストビーフも焼けます」と銘打って独自のレシピをweb上で紹介。これらの企画がヒットして、メディアに取り上げられる機会も増加。より多くの人に「TOKYO COWBOY」を知ってもらうきっかけを作ることができたという。

「精肉業を始めて気づいたのが、お肉がいろんな業種と掛け合わせることができる柔軟な商材だったということ。日本でも海外でもお肉を食べるとみんなテンションが上がるし『この肉は違う!』ってちゃんと気づいてくれるんです。ジャンルにとらわれないコラボレーションが、新たな価値を生むということも大きな発見でした」

「この中にお肉が入ってるの?」と思わせるようなギフトボックスは「高級肉=桐の箱」という概念を変えたいという思いで作られたもの。見た目のサプライズ感が肉のおいしさと相まって、ギフトを贈られた人がまた違う人に贈るために買いに来るという、プラスの連鎖が広がっている。

「何事も踏み出さないと、肉も食べてみないと結果なんてわからない」と言う上野さん。新しい試みにも積極的に切り込んでいける、実行力の秘訣は何なのだろうか?

1972年生まれ、神奈川県鎌倉市出身。

米国・カリフォルニアに留学後、ニューヨークと東京にて証券会社に約20年間勤務したのち独立。2015年、JNYコーポレーション株式会社のCEO&President、代表取締役に就任し、東京・上用賀にフルオーダーカットで和牛を販売する新しいコンセプトの精肉店「TOKYO COWBOY」をオープン。ブランド牛にこだわらず、最高級部位の和牛をスタイリッシュな空間で対面販売するスタイルは国内外から注目を集めている。

TOKYO COWBOY

住所/東京都世田谷区上用賀1-10-16

電話番号/03-6805-6933

営業/10:00~18:00

定休日/水曜

http://www.tokyocowboy.jp/

多様な暮らし・人生を応援する

LIFULLのサービス

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。

-

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。

-

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜親の介護と自分の生活、両方を大切にするには?40代以降が直面する介護の不安と向き合うヒントを紹介します。

-

2019/01/22広く浅い人間関係には価値がない、なんてない。佐々木 俊尚

2019/01/22広く浅い人間関係には価値がない、なんてない。佐々木 俊尚公私を問わず“狭く強い”つながりに安心感を抱く人は多い。だが暮らし方や働き方が多様化してきた昨今、人間関係の様相や築き方も変わりつつある。その中でフリージャーナリストの佐々木俊尚さんが推奨するのは、従来の価値観とは真逆の“広く弱い”つながり。世代や地域、価値観などにとらわれない、軽やかな人付き合いのあり方とは?

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。