“家庭的”レッテルはもう要らない。生きるための自炊をしよう。ー『自炊。何にしようか』を読んでつくるー

日常の中で何気なく思ってしまう「できない」「しなきゃ」を、映画・本・音楽などを通して見つめ直す。今回は『自炊。何にしようか』(高山なおみ・朝日新聞出版)から、料理について考えます。

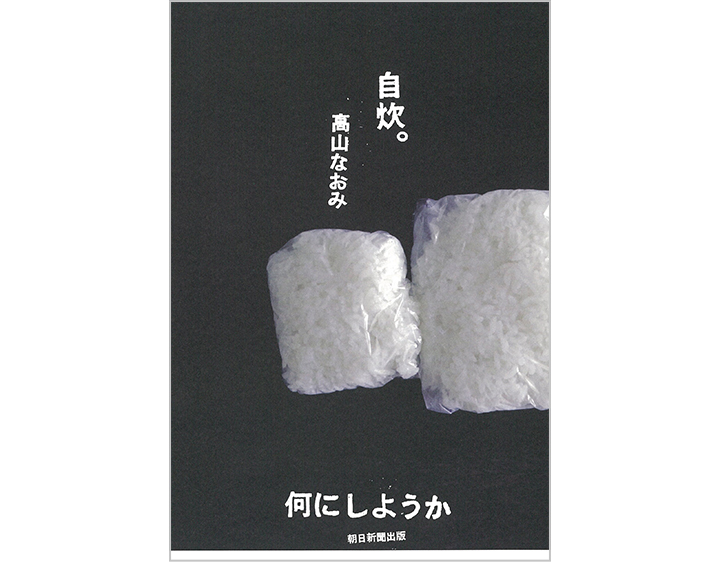

高山なおみ『自炊。何にしようか』(朝日新聞出版・2020年)

『自炊。何にしようか』はどんな本?

料理家・文筆家の高山なおみさんが、神戸で一人暮らしを始めてからつくっている一人ごはんのレシピ集。レシピ集の表紙といえば、パッと目を引く華やかな料理写真が定番だが、本書の表紙はラップに包まれた一人分のお米。本文では、炊いたお米を冷蔵しておいて、食べる時にセイロで温めると書いている。さらに、ざく切りした小松菜をセイロの空いた部分で同時に蒸してお昼ごはんにしている。他にも、焼きそばを作った日は少し残しておいて、後日、冷やごはんと合わせてオムそばにするレシピも紹介している。

本書は「朝」「昼」「夕」「夏」「お客さん料理」「冬」で章立てされており、著者の暮らしを切り取るようなドキュメンタリー形式で100の料理レシピが掲載されている。私が本書を好きなのは、しっかりと料理のつくりかたがわかる表現をしながらも淡白にならず、人間くさい部分がにじみ出ているからだ。「料理できる人が理解すればいい」というスタンスではなく、手に入りやすい食材で、「自分もできそう」と思わせてくれる料理が紹介されている。

料理をする人がみんな家庭的で丁寧な暮らしをしている、なんてない

本書を読んでから、自分の中で定番になった料理がある。たとえば、大豆を一袋いっぺんに茹でること。夜寝る前に大豆を水に浸しておくと、朝にはたくさんの水を吸って俵形になっている。火にかけるとクリームのようなアクが出て、アクをすくうのが意外と楽しい。初めて茹でたての大豆を食べた時は、こんなに美味しいのかと驚いた。煮汁ごと冷凍保存しておけば、味噌汁やパスタ、グラタンの具にできることも本書で初めて知った。

本書に影響されて、やめた作業もある。自分の中で最も大きな変化は、ピーマンをワタごと使うようになったことだ。種が一粒も残らないように几帳面に取って捨てていた時よりも大らかな気分でいられるし、生ごみも減った。

以前から何を食べようかと考える時間を含めて、料理をする時間が好きだった。頭の中で想像した通りに料理ができると、達成感で心が満ち足りる。本書で著者のありのままの自炊の様子を知り、真似することで、料理をする時間はさらに豊かになったと思う。

ただ、これまで料理が好きで自炊していると誰かに話すことはあまりなかった。料理が好きだと言うと「家庭的だ」「丁寧な暮らしをしている人」というレッテルを貼られ、そのレッテルをどう扱っていいのかわからなかったのだ。

本書に出合って気がついたのは、そのレッテルは剥がしてしまえばいいということ。著者は、誰からの評価も視線も気にせず、もっと切実に、生きていくための自炊をしている。本書で書かれているのは、何のレッテルも貼られていない、ただ毎日を生きるためにつくって食べる料理なのだ。著者は最後のページにこう書いている。

ひとりだと怖いことに敏感だから、

食べないと、生きられなくなることがよくわかるようになった。

食べることが当たり前になるようにしている。

生きるというより、どっちかというと、

死んじゃうから食べるという感じ。

※高山なおみ(2020年)『自炊。何にしようか』朝日新聞出版、374ページ

どんどん洗練されていくコンビニ惣菜や宅配料理は便利で、自炊が面倒な時に使っている。美味しいお店を見つけて、外食をするのも好きだ。今は、毎日の食事を全て外注することもできるだろう。

でも、日々変化する自分の体調を最もよく知っているのは自分自身だ。本書を読んでからは、自分の体調に合わせて自炊ができることは、家庭的と言われるためでも丁寧な暮らしのためでもなく、ただ自分のため。生きるための武器を一つ持っているのだと考えられるようになった。

さて、最後に、全く料理をしないという人へ「自分も自炊できるかも」と前向きになれる二つの言葉を紹介しておく。食材に対してこれくらい大らかでいいのなら、自炊という生きるための武器は、意外と誰でも身につけられるものかもしれない。

「白菜はちょっと古くなってるくらいが、またおいしい」(199ページ)

「じゃがいもは芽が出ていても気にしない」(206ページ)

文:石川 歩

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」