子どもは自律できない、なんてない。【中編】

大阪樟蔭女子大の濵谷佳奈准教授が2021年1月に発表した論文「義務教育における『多様性の尊重』の理念とその展開に関する基礎研究 : 戦後の日本とドイツの学習指導要領と教科書の内容に着目して」によると、日本の小・中学校の学習指導要領に多様性あるいは多面的・多角的という理念が見られるのは、2017年が最初だという。戦後日本の学校では自己の生き方や価値観の育成を道徳という科目を通して教えてきた。しかし今、学校教育は変革の時を迎えている。「考え方が違って当たり前」という多様な考え方や価値観を理解し、自ら考え行動できる子どもに育てる工藤さんの教育方針に迫る。

連載 子供は自律できない、なんてない。

「多様性を受け入れよう」社会でそう叫ばれて久しいが、自分と異なる意見や価値観を認めるのは容易ではない。多様性を受容するためには、時にぶつかり、傷つきながら対話を重ねる苦しい過程が不可欠だ。工藤さんは、一人ひとりが“自律”することで他者を尊重した対話ができるようになると語る。そして、“自律”には学校教育が大きく関わっているのだという。前編では、工藤さんが自律を重んじるようになったきっかけを伺った。中編では、自律を促す教育とはどんなものなのか、そしてその教育を受けた子どもたちがどう変わっていったのか、工藤さんが校長を務めた千代田区立麹町中学校でのお話を伺っていく。

教師の役目は、知識やスキルを与えることじゃない

他人に人生を委ねるのではなく、自分で考え、自分の力で突き進んでいく力を身に付けるのが教育。工藤さんは教職者として“自律”を非常に重んじている。

「大人でも、何か壁にぶち当たった時に、“自分ごと化”せず現実から目を背けたり、受け止めきれずに心が折れてしまったりする人は多いですよね。これまでの学校が“与える教育”を提供し続けてきたために、“他責”しやすい構造ができていることが原因だと考えます。

例えば、一斉授業も与える教育の一つ。『あの先生は教え方がうまいから成績が上がった』『あの先生の授業がつまらないせいで成績が落ちた』など、生徒はたまたま授業を担当することになった教師に自分の成績を委ねてしまいがちです。その他にも、『担任と合わなくて学校が面白くない』とか、『宿題が多くて本当にやりたいことができない』とか」

子どもたちの“自律”が教育の目的だとしたら、“与える”ものは最小限でいいかもしれない。そう考えた工藤さんは、校長を務める麹町中学校で宿題、定期テスト、固定担任制、そして一斉授業など、これまでの学校では“当たり前”に与えていたものをどんどん廃止していった。その中で、一斉授業を廃止した時の話を伺った。

「麹町中では、数学の一斉授業を廃止しました。数学の時間はそれぞれ自分の好きなように学習をしています。教科書を開いて勉強する子もいれば、通っている進学塾の課題に取り組む子も。みんなそれぞれ取り組んでいる課題もペースも違うから、自分の課題を解決するには、自分から何かアクションを起こさないといけないことに気付いていくんです。

そうすると、一斉授業についていけず『先生の教え方が悪いから分からない』と言っていた子どもたちが、目の前の課題を解決するため先生に質問をしたり、解を持っていそうな友達に相談したりするようになります。そして先生は、“自分で解決しようとする姿勢”を褒めて伸ばしていく。そうやって取り組んだ子どもたちは、勉強だけじゃない、どんなことにも応用できる“問題解決する手法”を身に付けていくんです。子どもの頃に繰り返し自らの力で問題を解決してきた子たちは、大人になって何か壁にぶつかった時も『自分なら乗り越えられる』と向き合えるようになります。

知識やスキルを与えるのが教師の役割ではない。知識やスキルを得るためにはどうしたらいいのか、その手法を覚える手助けをするのが教師の役目だと僕は思っています」

“自律”した子どもたちは強い

子どもたちを“自律”へと導く指導方法。実際に工藤さんの指導を受けた子どもたちには、どんな変化が訪れたのか。特に記憶に残っているエピソードを伺った。

「子どもたちの変化を感じた場面はたくさんあるのですが、最近うれしかったエピソードを一つ。僕が麹町中で校長をしていた時の生徒が、本を出版することになったんです。

彼が麹町中に入学してきたのは、僕が赴任してきて2年目の頃でした。発達に特性を抱えていた彼は、“一律で同じものを与える教育”を施す学校生活になじめず、幼少期から随分苦労をしてきたそうです。同級生も周りの大人も彼の苦しみを理解してくれず、周囲に対する憎しみから『死にたい』と思ったことも何度もあったと聞いています。

そんな彼は、麹町中の“自律”を重んじる教育を受けて、少しずつ“自分の力で問題解決する手法”を身に付けていきました。そうすると、 持って生まれた自分の特性に向き合いながら、『じゃあどうすれば解決できるんだろう』と考えられるようになっていくんです。彼は中学校卒業後も麹町中で学んだことをもとに試行錯誤し、“自律した生き方”を前向きに模索しているそうです」

現在大学1年生になった工藤さんの教え子は、「死にたいと悩み苦しんでいる発達障がい児の役に立てれば」という思いから、本を出版するに至ったそうだ。その本のタイトルは『死にたかった発達障がい児の僕が自己変革できた理由 麹町中学校で工藤勇一先生から学んだこと』。タイトルからもうかがえるように、彼が自律できた背景には、工藤さんが推し進める教育が大きく関わっている。

「子どものうちに“自律”を学んだ子たちは、すごく強いです。入学時には自信がなさそうにモジモジしていた子たちが、中学3年生にもなると、まるでけんかをしているかのように自分の意見を述べて対話をします。でも、彼らは一人ひとり自律していて、『考えの違いはあって当たり前』だと理解しているから、ぶつかることを恐れないんですよね。“考え方が違う=人格否定”ではない。“考え方の違い”と“感情の対立”は別のものだってちゃんと分かっているんです」

子どもだけじゃない。いくつになっても人は変われる

麹町中学校では、子どもたちが自律していくための過程を“リハビリ”と呼んでいる。工藤さんいわく、多くの子どもたちがに数カ月、長くても1年程度のリハビリで変化が見られるのだそうだ。では、長い間“与える教育”を受け続け、他責することにすっかり慣れてしまった私たち大人にもリハビリは効くのだろうか。

「大人はいろいろな経験をしてきている分、子どもたちよりも時間はかかるかもしれません。でも、大人だって変われます。

普段ネガティブな人間がポジティブになりたいと思っても、簡単にはなれません。ネガティブな人間は、ネガティブな思考回路が身に付いてしまっているから。でも、そのネガティブな思考回路は、ネガティブな考えや行動を繰り返した結果身に付いたものなんです。だから、『ネガティブな考えをする自分はダメなやつだ』『ネガティブな思考を直さないと』と思えば思うほど、ネガティブな思考回路から抜けられないんです。

逆に言えば、意識的にポジティブな行動を繰り返すと、次第に脳にポジティブな回路が出来上がり、無意識でもポジティブな思考ができるようになってきます。精神論ではなく、行動が心を変えていくんです。

これは子どもでも大人でも実践できます。自分がポジティブになれる仕掛けを持つんです。例えば、野球の大谷翔平選手が、プロになるために「目標達成シート」を付けていたことは有名ですよね。自分の目標とその達成のためにやるべきことを書き出して、いつも目にするところに貼っておく。それを何度も繰り返し見るうち、行動が染み付き、目標とする自分に近づいていく。まさに行動が心を変えていく一例です」

さらに工藤さんいわく、“考えが凝り固まった50、60代の大人”の方が変化が大きいのだという。

「よく『子どもや20、30代の若い人は変われても、頭の固い年配者は変われないでしょう』と言われるんですが、そんなことはありません。“頭が固い”ということは、何度も矛盾やジレンマと戦ってきた証拠。たくさん悩んで試行錯誤して、そこから見つけた方法が“正しい”と信じているだけなんです。彼らの根本には、“正しいことがしたい”という気持ちがあります。だから、あるべき“正しい”姿とは何なのか、それを実現するためにはどんな手段が良いのかを対話できると、一気に変わっていきますよ」

大人になっても、何歳からでも人は変われる。では、“自律した大人”が増えた組織はどうなるのだろうか? 工藤さんは、麹町中学校では教職員も一人ひとり“自律”するための組織改革に取り組んでいた。

「大人も“自律”すると、子どもたちと同じように“対話”を恐れなくなります。そうすると、これまで出てこなかったような新しいアイデアが次々と生まれてくるんです。

実は、麹町中で教師が教壇に立ち、クラスの生徒全員に向かって一斉に授業を行う“一斉授業”の廃止を提案したのは僕ではありません。ある教師のアイデアだったんです。その提案をされた時、僕は『さすがに一切教師が授業を行わないスタイルは無理じゃないか』と思いました。でも、いざやってみたら効果抜群で。一人の教師のアイデアが、今や日本全国のモデルになりつつあります。

このように自由にアイデアが出せるようになったのも、学校組織自体が変わったからですね」

(後編へ続きます)

取材・執筆:仲奈々

撮影:阿部健太郎

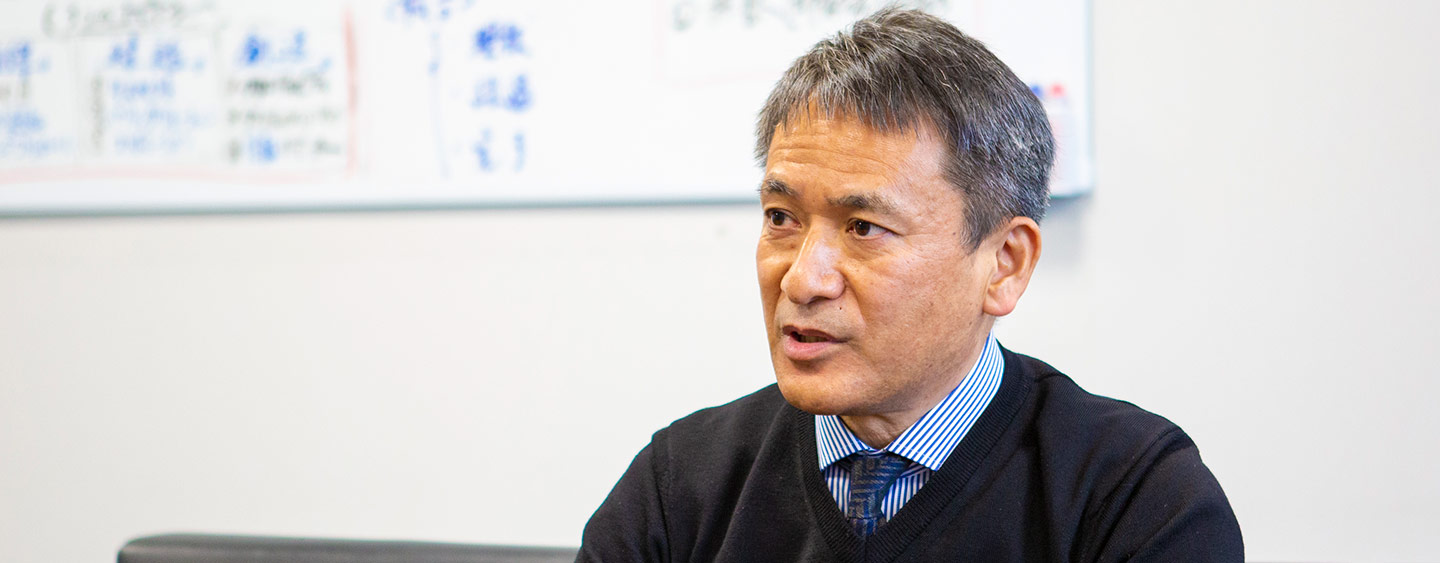

1960年生まれ。大学卒業後、地元・山形県の公立中学校教員としてキャリアをスタートさせる。その後、東京都公立中学校教員、東京都教育委員会などを経て、2014年に千代田区立麹町中学校の校長に。宿題や定期テストの廃止など、これまでの学校の既成概念を取り払う改革で全国の教職関係者から注目を集めた。2020年からは、横浜創英中学・高等学校校長を務める。

Twitter @KudoYousan

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。

-

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。

-

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜親の介護と自分の生活、両方を大切にするには?40代以降が直面する介護の不安と向き合うヒントを紹介します。

-

2021/01/28結婚したら女性は名字を変えなきゃ、なんてない。石井リナ

2021/01/28結婚したら女性は名字を変えなきゃ、なんてない。石井リナ「日本の女性をエンパワーメントする」というミッションを胸に活動する石井リナさん。社会課題からセックスまでさまざまなテーマで発信をする動画メディアBLAST(ブラスト)を立ち上げ、現在はフェムテックブランドNagi(ナギ)の展開に勤しんでいる。そんな石井さんだが、パートナーとの結婚には「痛み」が伴った。日本ではいまだ実現していない、姓の選択の自由について葛藤する一人の女性の思いにせまる。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。