塩害を受けた地を“食”では変えられない、なんてない。

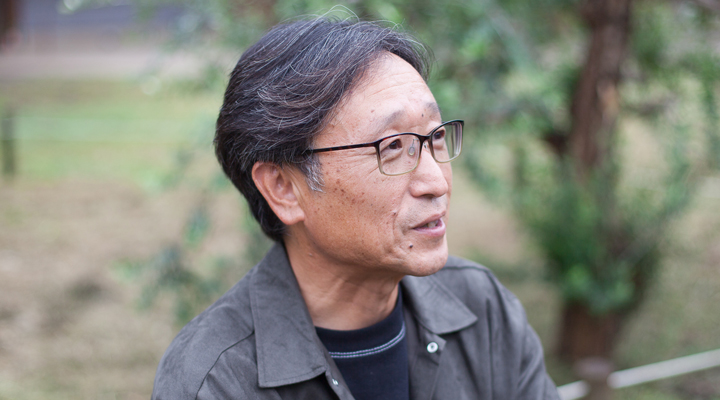

宮城県南三陸町で、羊牧場「さとうみファーム」を経営する金藤克也さん。2011年の東日本大震災発生後に同町へ移住し、羊肉の生産や、羊毛や間伐材を使ったオリジナルグッズの開発などを行っている。同町では、震災による影響からある災害が発生し、食物が育たないという問題が起きていた。金藤さんは、結果的にその災害に立ち向かったのだが、一体どんな取り組みをしたのか。その当時はどんな思いで活動し、そして今はどんな未来を描いているのか。本人に話を伺った。

東日本大震災発生から8年以上が過ぎているが、今もなお問題として残っていることがいくつか存在する。その一つが「塩害」だ。塩害とは海などの塩水によって農作物に被害が生じてしまうこと。この地震による津波の発生によって、沿岸部の水田約2000ヘクタールが、震災から10年以上も作付けができない可能性があるとされた。しかし金藤さんは、この塩害を逆手に取った事業を展開している。一体どのような事業なのだろうか。

塩害による三陸の社会課題を

発想の転換で好機に

さかのぼること1995年、阪神・淡路大震災発生時に感じたことが今につながっているという。

「1995年1月17日は、私は地元の広島県・福山にいて、かなり揺れてたことを今でも覚えています。しかしそのとき私はサラリーマンをしており、ボランティアに行くという発想も余裕もありませんでした。あとから考えると、なんとなく後ろめたい気持ちというか後悔した気持ちがあったのでしょう。16年後の東日本大震災の発生時には何かしたいという衝動に駆られたんです。その当時、私は神奈川県川崎市に住んでいたのですが、一度、三陸に行ってみようと思ったんです。現地へ行くと、すでにボランティアで被災地入りしている人がかなり多くいらっしゃった印象でした。私も現地に入って地域の人に何が必要かと聞いたらお肉が食べたいとおっしゃっていたのをとても覚えています。そこで私は、SNSでつながっていたロッククライミング仲間に声をかけ、物資を集めて再び被災地を訪れました。2011年4月のことです。その後は、子どもたちが遊ぶグッズなどを持って行き、半年後の9月にはバーベキュー大会とフリーマーケットを開催しました」

この活動が後々の「さとうみファーム」の活動となっていき、震災から約1年後の2012年6月に法人化となった。

「さとうみファームは、『新しい牧畜漁村をデザインする』をテーマに掲げていますが、設立の一番のきっかけは、オーストラリアの“塩大地”で育つ“ソルトブッシュ”という草との出合いでした。牧畜を10年、20年と続けていくためには、当然収益の柱が必要です。ソルトブッシュを羊が食べて、ソルトブッシュラムというブランド化をする。こういった羊肉が実は日本では1キロあたり1万円くらいで売られているという話を友人から聞いたんです。これは面白いなと思い、『津波によって打ちつけられた畑や土地を使ってソルトブッシュを育てて、“塩大地”にしてみよう。それを羊に食べさせて、羊のブランド化を被災地発信できないか』ということを考えたんです。しかし、オーストラリア産のソルトブッシュは、東北の寒い地域では、冬を越せず、育ちませんでした。ですが、宮城県は、高級ワカメの養殖で盛んなところなので、雌株を削いだ後の芯がたくさん残っていて、これは何かに使えるぞと。ソルトブッシュと同じ、ミネラル・塩分を含んでいるので、もしかしたら同じ効果が出るんじゃないかなと閃いて。“南三陸ワカメ羊”というブランドにして売り始めて。今では都内でも食べられています。また、2012年の年末ぐらいからは宮城大学の先生と協力して、いろんな餌の作り方を研究し、今やっと軌道に乗りました。実際に羊を飼い始めたのは2013年から。他の地区で羊を飼っている牧場があり、そこが牧場をやめるとのことで協力してくれることになり、25頭を購入して2014年1月に南三陸町に牧場を開きました」

次は管理が行き届かない山が持つ社会課題を商品に

現在、さとうみファームは羊の牧畜をメインにしているが、そこにはさまざまな交流が生まれているという。

「一般的に羊は遊牧民族が飼っています。遊牧民族からすれば羊は衣食住すべて取れるわけです。皮やウールは、ゲル(遊牧民の伝統的な移動式住居)や服に。肉は食べて、乳はチーズにしたりと。さらに羊は食べるのが草だけなので、持続可能な自然に優しい動物なんです。さらに、お年寄りから子どもまでなじみやすい一面がある。なので、私たちもなるべくお肉だけではなくて、子どもさんとかお年寄りのふれあいの部分で、羊毛を使った体験教室を開いています。そこでは、羊毛を使って帽子や着物を作ったりという商品作りもしています。最近は、皮も、墨田区の山口産業さんにお願いして、クロム化合物で鞣(なめ)すのではなくて、植物性のタンニンを使って鞣してもらっています。いろんな色に染めてもらって、皮の商品も作っています。遊牧民がやっていたように、私たちも日本で、被災地で、無駄なく使ってあげたいんです」

このメインである羊の牧畜に加え、さとうみファームでは羊の餌に注目し、そこからさらに派生してワカメにも着目したりとさまざまな展開を見せている。結果的には塩害という課題にも立ち向かっていた。

「ワカメの茎を家畜の餌にすることは南三陸町の行政も、漁協さんも応援してくれています。将来的には行政や漁業がお金を出して処理施設を作らなければならないことを民間がやっているわけなので、後押ししてくれています。国も未利用資源を使った家畜の飼料の国産化をやっていますから、そういうのも一つ時流に乗れた要因になったのかなと思います。結果的に塩害という社会課題と対峙(たいじ)したことになったわけですが、その期間は短く最初の1~2年だけ。それ以降、農業ができなかったのは塩害ではなく、実際のところは他に原因があったと思われます。実は堤防を作るために山を切り崩したわけですが、その土がいっぱい余ってしまい、陸地にどんどんとのっけていった。この土は山の土だから全然肥えてないし、石もゴロゴロと入ってるため農業ができない。その後に整備はされましたが今でも農業をやってないところはたくさんあります。つまり、現地でいまだ農業ができていないのは、塩害によるものではなく、山から切り崩した土を陸地に埋めてしまったことにあるのではないかと個人的には感じています」

実は塩害による被害は、数年でほぼ解決できたという。そう話す金藤さんが運営するさとうみファームでは、自然を伐採した木を使ったオリジナルグッズも扱っている。

「東北の沿岸部は特にですが、漁師さんが小さい山を代々持っているんです。ただ、今、林業は儲からない。だから管理が行き届いていなくて、びっちり木が生えてしまって間伐もできていない。なので、僕らが牧場の横の山を7ヘクタールぐらい借りて、間伐をして、その木材を使ってウッドデッキや、牧場内の遊具を作ったりしています。まだまだ問題はあるのですが、例えば、密集しているため木が育たず、細い木がいっぱい生えてくる。すると地力もあまり上がらない。毎年少しずつ間伐をしていかないと、山は良くならないんです。山だけでなく、海にももちろん問題は残っています。もともとワカメの茎を捨てる場所というのが決まっており、陸で削いだ茎を、その場所までわざわざ捨てに運び、そして戻る。この往復の燃料費が無駄ということになります。海に年間2300トンほどといいます。それを再利用すれば、環境問題の改善にもつながるはずです」

南三陸における若い世代の雇用を増やし、未来に託したい

さとうみファームで育てられた羊肉は、とてもおいしいと評され、全国に出荷されている。

「今、国産の羊は、日本全国で1万8000頭しかいないので、すごく希少なんです。昔は輸入物の肉が安かったので、ジンギスカン店の99%が輸入の羊肉を出していたのですが、今、中国の富裕層などは、自国の羊肉を食べなくて、オーストラリアやニュージーランドの良いブランドのお肉を買い取っている。それで今まで日本に回ってきたお肉が細ってきて、倍ぐらいまで値段が上がったんじゃないかな。そうなると、国産とそんなに変わらないんですよ。国産より高いものもあります。そんな中、当社の羊肉は、手前味噌ですが、全国で1、2位を争う味わいです。味の秘訣は、やはり食べさせているワカメですね。乾燥させているのではなく、茎を生のまま砕いていろいろなものと混ぜて水分調整をし、プラスチックのたるに入れ、密封して乳酸発酵させています。羊に与えることで三大旨味成分の一つであるイノシン酸が6倍ぐらいに増え、さらにオレイン酸も2割くらいが増えました。すごく画期的な餌なんです。今では都内でも扱ってくださっている店が増え、今後も多くの人々のもとへ届けたいと思っています」

さらに、羊肉が売れればお金が回り、雇用も発生していく。

「被災地の南三陸町で、若い子の雇用先を作り、人がそこに残り、地域が元気になる。そうすれば過疎高齢化も防げます。会社を3つに分けたのですが、理由としては、若手が社長に就任し、より活躍してもらうため。将来的には、10年以内に完全に若い人たちに任せたいですね。また、個人的にですが、『さとうみリファイン』というワカメの飼料会社を作るときに、未利用資源を使うすごく面白い事業ということで、大手の企業さんが出資してくれたんです。その縁で、中国でワカメを使った羊の飼育と、ニュージーランドの方も海藻で困っているという話を耳にし、ある社長さんとそこへ渡って新たなブランドを立ち上げようという計画もしているんです。しかしまあ、食に限らず面白いネタさえあれば何か細々と始めたいと今は思っています」

1965年生まれ、広島県出身。金光学園高等学校・拓殖大学卒。2011年4月に東日本大震災復興支援活動のため、南三陸町を訪れる。継続して活動するために、同年8月に任意団体「さとうみプロジェクト」を設立。子どもたちの心のケアや、漁業支援に携わる。その翌年の2012年6月に「一般社団法人さとうみファーム」を設立し法人化する。塩害を逆手に取った羊肉の生産や、羊毛や間伐材を使ったオリジナルグッズの開発などを行いながら新規産業と雇用の創出を目指すことで、今も子どもたちの遊び場を維持し地域の活性化に貢献し続けている。

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。