“やってこ”精神で地方創生はできない、なんてない。

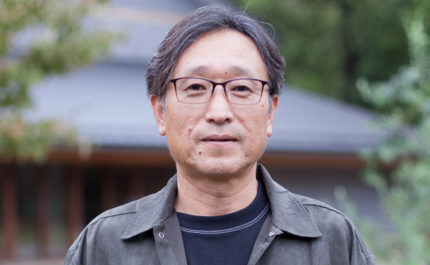

地元の魅力を伝えるウェブメディア「ジモコロ」の編集長を務める徳谷柿次郎さん。2016年12月にそれまでの会社を辞め、翌年1月に株式会社Huuuuを設立。全国を取材で巡る中で、地方が抱える社会課題に直面することも多いという。現在は東京と長野での2拠点生活を送り、地方での実践を続ける徳谷さんの考えに迫る。

2014年に「地方創生」という政策が掲げられて早5年。地方への移住や働き方に注目が集まり、全国各地で「創生」に向けてさまざまな動きが起きた。しかし、5年という月日が流れた今でも東京への人口集中は変わらず、地方の人口減少や少子高齢化は深刻化する一方だ。もはや「地方創生」という言葉すら忘れられつつあるように感じる。そんな中「地方創生」を、徳谷さんは自己実現の精神でしっかり実践まで落とし込み、社会課題と向き合っている。なぜ徳谷さんは長野を2拠点目に選んだのか。また、日本が抱える地方における課題とは何か。ご本人にお話を伺った。

地方創生以前に教育に対して

力を入れる必要がある

徳谷さんが、全国の社会課題と向き合うことになる『ジモコロ』の運営を始めたのは、2015年のことだった。

「『ジモコロ』は当時在籍していた『バーグハンバーグバーグ』時代に担当した仕事でした。クライアントに『ジモコロ』を提案した理由は3つあります。1つ目は、地方創生ブームの流れで“ローカル”に注目が集まっているタイミングだったこと。当時のメディアは東京的な価値に偏っていたので、地方への現地取材は時流としても求められると思いました。2つ目に、クライアントである『アイデム』は、もともと折り込み新聞広告などを通して地方の人にアプローチしてきたルーツがあり、地方的なつながりが深かった。だから、全国の“仕事”や“文化”を掘り起こす意義が生まれると思ったんです。そして3つ目は、単純に僕が経費で全国に行きたかったから(笑)。そんな理由で始めたわけなんですが、実際に地方へ行ってみると、現地でしか知りえない課題にたくさん出合ったんです。『ジモコロ』では、そういった知りえない課題にしっかり向き合いながら、読者にはエンタメ的にも楽しんでもらえる記事づくりを心がけています」

地方への現地取材を繰り返してきた徳谷さん。その中で、2014年から始まった地方創生については、ある一つの考えに至ったという。

「地方創生ブームは、もう終わりに向かいつつあるなと思っています。今は地球全体を良くしようっていうSDGsの方向に向いている状況なのではないかと思います。お金がなくなり、言葉が変わり、元号も変わりました。そんな世の中の流れのなかで地方に対して目を向ける機会が減り、もっと未来のことを考えたいっていう人たちが増えている印象があります。地域おこし協力隊や、Uターン・Iターン関連の制度、さらには2011年の東日本大震災をきっかけに、日本全体ひいては若者の価値観が、いろいろな社会的な部分に関わりたいという方向に動いたはずなんですよ」

さまざまな世代が交流できていないことに疑問

現在、徳谷さんは、東京と長野の2拠点生活を送っているが、出身地でもない長野を2つ目の拠点としたきっかけは、ある一つのSNSの投稿だったという。

「SNSで『薪割りをして背筋を鍛えたい』という投稿をしたら、長野の朝日村という場所でお母さんと暮らしている女の子から『うちでできますよ』というコメントが来たんです。その後、すぐに現地へ行って、6時間くらい薪割りをしました。これがすごく良かった。この体験が、長野に引かれたきっかけです。

その後に長野に家を借りて2拠点生活が始まるわけですが、基本的に東京の仕事を長野に持ち込んで、やっているだけですね(笑)。自分で会社をやっているので、わりと自由が利くんですよね。家は庭付きの2階建てで家賃5万円、町から山が見える安心感、自然豊かな土地にも車で1時間で行ける、道の駅でおいしくて安い野菜を買って、あちこちの温泉に入って……みたいな。言うなればQOL(クオリティ・オブ・ライフ=生活の質)の向上。そういう自分の生活圏内のQOLを低コストで上げられるのが一番のメリットだと思います。

確かに、東京だけでももちろん生活は送れるし、豊かになれる可能性は高い。仕事もたくさんあるのでお金も稼ぎやすく、例えば年収800万円くらい、世帯年収で1000万円以上あれば品川区や中央区といった東京ど真ん中のエリアに住めるでしょう。仕事でつながっている人とふらっと会えることも東京で働くメリットですよね。私生活においても、その辺にある居酒屋の常連になれば仲間も比較的簡単に作れるじゃないですか。つまりお金さえあれば充実した生活を送ることができるのが東京の強さなんです。しかし、僕は資本主義的にお金を稼いで生活を豊かにするという選択肢だけが人生ではないと思っています。東京への遠征で仕事を作り、週末は長野で遊ぶ。その価値の掛け算として、旅をしながら編集者として取材し、人間関係を構築しながら遊んで働くライフスタイルへ切り替えつつあります」

ふとしたことがきっかけで始まった長野と東京の2拠点生活。さらに徳谷さんは、長野市内で「やってこ!シンカイ」という店舗運営を始めた。

「『やってこ!シンカイ』は、基本運営費は赤字で、社会的意義とリアル店舗のメディア的な価値を目指しています。今でこそ服や本、雑貨などを扱っていますが、最初はお店という形態ではなく、地元の人たちが夜な夜な集まれる“住み開き”的な場所でした。始めようと思ったきっかけの一つは、革細工屋さん、ゲストハウスのオーナーさん、服屋さん、コーヒー屋さんなど長野市内にある良いお店の人とたくさん友達になれたこと。彼らに対して、自分もお店を構えれば彼らと同じ土俵に上がれて、もっとフラットに話せるようになるんじゃないかなと思ったんです。

2つ目に、これは現地の人たちと交流する中で僕が感じたことなのですが、さまざまな世代や特性を持っている人たちが交われる場所が長野市には割と少なく、家族または先輩・後輩という“縦”の関係だけで完結することが多い。それだけではなく、交わったことのない年配の方や他の地域から来た若い世代の人といった“斜め”の関係の出会いを増やす場所がもっとあったら面白いなと思ったんです。僕の理想は、隣の家に住んでいる“なんかめっちゃ趣味が多いお兄ちゃん”によって人生が大きく変わる、そういうきっかけを与えられるようなお店です。ちなみに『やってこ』という言葉には“実践主義”の意味合いが含まれています。長野で知り合った友人の一人に、なかなかお店がうまくいかず借金が膨らんでいったという人がいます。追い込まれて、これ以上はどうにもならない状況でも、『やるしかないよな』『やってこ、やってこ!』とお互い言い合って励まし合う。そんなふうに自分と周りの人を鼓舞する言葉が『やってこ』であり、僕が一番好きな言葉でもあるんです」

「自然」について深く学べる教育の重要性

今後、地方はどのように変わっていけば良いのか。また、徳谷さんはどのような未来を描いているのか。

「4年間の『ジモコロ』取材を通じて、これまで、たくさんの社会課題に関する話を伺ってきましたが、最終的にはすべて『教育から変えるしかない』というところにたどり着くような気がしています。それは地方はもちろん、都市においても同様です。世の中には国際情勢や政治など、大人になって関心を持つべきことはたくさんありますが、プレイヤーとしては『教育をなんとかできないか』『自分のスキルを生かして土地にどう貢献すればいいのか』と悩みが尽きませんね。人間一人が成せることは小さく限られているので。ただ、生活の要である農業、林業、漁業などについては、幼い頃から実践的に学ぶ機会を教育に取り入れていくべきだと思っています」

一次産業である農業、林業、漁業。これらを教育の中に取り入れる理由について徳谷さんは次のように続ける。

「そもそも人間は、海にいる魚や、山にある木、土の中の野菜など自然から贈与されたものによって生かされています。海がなければ生命は誕生していないし、山がなければ生活が成り立たない。全国を取材し続けていたら、日本は奇跡的なバランスと自然の循環で四季の価値観が根付いてることを知りました。しかし、その自然の資源が数十年後、なくなっているのではないかということに危機感を感じています。『機動戦士ガンダム』みたいなSFの世界観がリアリティを増してきてるというか……。団塊の世代の方々は、自然についてよく理解し、体で覚えているはずですが、その部分が生かされた社会は残念ながら弱くなっているなぁ、と。その結果、今の若い世代が自然に親しむ機会が減っているようにも感じます。地球規模で環境問題が叫ばれる今日において、若い世代に後継者を育成していくことは、今後の社会の大きな課題かもしれません」

『旅をすること』『人と会うこと』『本を読むこと』

この3つのサイクルがとても大事であると出口さんは本に書いていて。それはジモコロがきっかけで僕が繰り返し続けたサイクルでもあるんです。刺激が欲しければ気になる土地へ旅に出る。そこで出会った人の話を聞いたり、土地の産業に興味を持ったりしたら、知識を深めるために読書へ。そうすることで、やりたいことが見つかるかもしれないし、自分のしたいことがかなうかもしれない。とにかく実践的に『やってこ!』するしかないんですよね(笑)

1982年生まれ、大阪府出身。

株式会社Huuuu代表取締役。

有限会社ノオト、株式会社バーグハンバーグバーグを経て2016年12月に独立。翌1月に全国47都道府県のローカル地域を編集しているギルドチーム株式会社Huuuuを設立する。東京と長野の2拠点生活を送っており、どこでも地元メディア「ジモコロ」の編集長を務める。長野市善光寺の近くでは実店舗「やってこ!シンカイ」を運営し、服や本、雑貨などを取り扱うだけでなく、年配の方から若い年代までさまざまな人たちが交流できるような「場」を提供している。

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。